In der heutigen Zeit erleben wir eine Revolution in der Softwareentwicklung. Immer mehr Menschen ohne traditionelle Programmierkenntnisse wagen sich an die Umsetzung eigener digitaler Ideen – nicht zuletzt dank innovativer Methoden wie dem sogenannten Vibe-Coding. Doch was genau verbirgt sich hinter diesem Begriff, wie gelingt der Einstieg und welche Stolpersteine gilt es zu überwinden? Anhand eines realen Rettungseinsatzes bei einem Vibe-Coding-Projekt eines Freundes und ehemaligen Kollegen werden diese Fragen beleuchtet und in den größeren Kontext der digitalen Produktentwicklung eingeordnet. Das Vibe-Coding-Prinzip hat seinen Ursprung in der wachsenden Verfügbarkeit von KI-gestützten Entwicklungswerkzeugen. Es ermöglicht sogenannten „Citizen Developers“ – Personen ohne formale Programmierausbildung – eine schnelle Umsetzung von Prototypen und sogar kleinen Anwendungen.

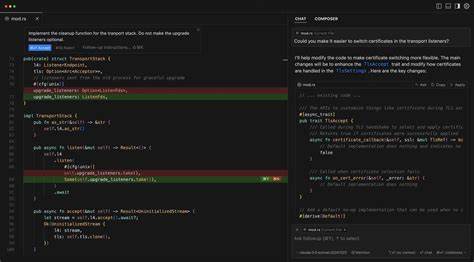

Die Idee ist verlockend: Kreditkarte gezückt, ein wenig Input gegeben und durch Tools wie Cursor oder Lovable entsteht binnen kurzer Zeit eine funktionierende Applikation. Doch was auf den ersten Blick einfach erscheint, offenbart bei näherer Betrachtung zahlreiche Herausforderungen. Unser Freund, der über 20 Jahre Erfahrung als Business Analyst, Product Owner und Programm-Manager verfügt, aber selbst kein Entwickler ist, nutzte genau diese KI-unterstützten Tools. Anfangs verlief alles vielversprechend. Er konnte zügig Fortschritte machen und einen ansehnlichen Prototypen schaffen, der seine Ideen gut widerspiegelte.

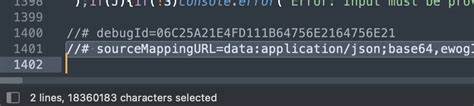

Doch der Weg von einer funktionierenden Demonstration zu einem robusten Produkt ist lang. Sobald Anpassungen erforderlich wurden, traten zunehmend Fehler auf, die sich nicht einfach beheben ließen. Mehrere KI-Tools wurden ausprobiert, doch der erhoffte Durchbruch blieb aus – die „Vibes“ waren einfach weg. Im Rahmen unseres Treffens mit Kaffee ging ich die Herausforderung an, das Projekt zu prüfen und eine Einschätzung zu geben, wie viel Aufwand die Fehlerbehebung mit sich bringen würde. Der Blick unter die Haube offenbarte eine auf den ersten Blick sinnvolle Architektur: Das Backend basierte auf Supabase mit sogenannten Edge Functions, das Frontend verwendete React, Typescript und Tailwind.

Dennoch offenbarten sich zahlreiche kleinere und größere Probleme im Code, teils durch bewusste Umgehungen, teils durch unbemerkte Fehler, die sich über die Entwicklungszeit eingeschlichen hatten. Ein Hauptproblem war die mangelnde Konsistenz im gesamten Projektumfang. Während einzelne Bereiche mit bestimmten Mustern funktionierten, ließen sich diese nicht auf andere Teile übertragen. Das Fehlen von „cursorrules“ – Regeln, die Konsistenz im KI-gestützten Coding eigentlich fördern – verschärfte die Lage. Es stellt sich die Frage, ob der Einsatz solcher Hilfsmittel überhaupt dem Geist des Vibe-Codings entspricht oder eher kontraproduktiv wirkt.

Gleichzeitig wurde die inkonsistente und teilweise chaotische Handhabung von Zustandsmanagement sichtbar. Ob Werte über Props, Hooks oder API aufgerufen wurden, folgte keinem einheitlichen Schema. Selbst bei einer einfachen, hierarchischen Zustandshierarchie mit einem einzelnen Benutzer gab es viele Stolpersteine. Zusätzlich fanden sich Backend-Features, die scheinbar nie genutzt wurden oder nie geplant waren und doch Fehler verursachten. Diese sogenannten „halluzinierten“ Funktionen hatten sich leise, aber nachhaltig im System eingenistet und machten die Fehlersuche unnötig komplex.

Hier wurde deutlich, dass eine saubere Trennung von relevanten und überflüssigen Codezeilen essenziell für die Wartbarkeit ist. Was die Fehlersuche erschwerte, war ein psychologischer Faktor: In einem gewöhnlichen Projekt helfen Entwickler häufig, die Denkweise und Absichten ihrer Vorgänger nachzuempfinden. Selbst wenn ein Teil des Codes fehlerhaft ist, folgt er meist einer nachvollziehbaren Logik. Beim vorliegenden Projekt gab es diese „historische“ Kontinuität nicht – stattdessen wirkte der Code wie ein Flickwerk, ein Produkt zahlreicher unkoordinierter KI-Aufforderungen, das gerade so funktionierte. Kommunikation zwischen Nutzer und KI-Agent verlief immer wieder nach dem Muster: Fehler melden – KI reagiert – neuer Fehler auftauchen – regenerierte Antwort – und so weiter, ohne ein stabiles Fundament zu schaffen.

Diese Erfahrung erinnert an frühere Phasen der sogenannten „Low-Code“- und „No-Code“-Bewegungen, die mit Microsoft Access, Visual Basic oder Hypercard begannen. Die Verheißung, mit wenig bis keiner Programmierung schnell komplexe Lösungen zu bauen, zieht seit Jahrzehnten Entwicklerlaien und Fachleute gleichermaßen an. Doch Projekte aus diesen Werkzeugen benötigten stets sorgfältige Wartung und manchmal Neueingriffe durch erfahrene Entwickler. So auch heute bei Vibe-Coding – es ermöglicht eine schnellere Ideenverwirklichung, doch der Sprung zur marktreifen Qualität ist nicht ohne weiteres machbar. Der Vorteil liegt klar auf der Hand: Vibe-Coding eröffnet Türen für Menschen, die sich bislang vor der Komplexität der Softwareentwicklung scheuten.

Diese Demokratisierung der Technologie ist ein bedeutender Fortschritt und verspricht eine produktivere und vielfältigere Innovationslandschaft. Doch die Qualitätssicherung, das Fehlerhandling und die Nachhaltigkeit der Lösungen müssen mitwachsen, um frustrierende Sackgassen zu vermeiden. Eine Zukunftsvision könnte darin bestehen, die Geschwindigkeit und Flexibilität des Vibe-Codings mit bewährten Praktiken der klassischen Softwareentwicklung zu kombinieren. Agenten könnten mit speziellen Regelwerken und Onboarding-Files ausgestattet werden, um ihre Arbeit konsistenter und vorhersehbarer zu gestalten. Linters, Test-Suites und Versionskontrolle müssten Einzug halten, um Fehler frühzeitig zu erkennen und nachhaltig zu beheben.

Schließlich sind auch klare Deployment-Pipelines und Hosting-Infrastrukturen wichtig, um aus Prototypen stabile und skalierbare Produkte zu machen. Der Aufstieg von KI-gestütztem Vibe-Coding ist zweifellos eine aufregende Entwicklung in der Softwareentwicklung. Doch das Beispiel unseres Projekts zeigt auch, dass der Weg zu produktionsreifen Anwendungen oft steinig ist. Die ‚Vibes‘ allein reichen nicht aus, ohne eine gewisse Struktur, Methodik und Technik hinter den Kulissen. Ein ganzheitlicher Ansatz, der die Stärken von Mensch und Maschine vereint, wird in Zukunft den Unterschied machen.

Im Ergebnis zeigt das erste Vibe-Coding Rescue Projekt eindrucksvoll, wie viel Potenzial und wie viele Herausforderungen in diesem neuen Paradigma stecken. Für Unternehmen und Einzelpersonen, die den Sprung wagen wollen, ist es ratsam, sich nicht nur auf die Möglichkeiten der KI zu verlassen, sondern auch traditionelle Softwareengineering-Prinzipien im Blick zu behalten. Nur so gelingt es, die digitalen Ideen in stabile, nutzerfreundliche und wartbare Lösungen zu verwandeln. Letztlich bleibt Vibe-Coding ein spannender Schritt in Richtung Demokratisierung der Softwareentwicklung. Es gibt Anlass zur Hoffnung, dass mit Fortschritten in Technik und Methodik das Beste aus beiden Welten vereint wird: die Geschwindigkeit und kreative Freiheit von KI-unterstützten Tools und die Solidität sowie Zuverlässigkeit klassischer Entwicklungsprozesse.

Unser Projekt steht repräsentativ für diese spannende Schnittstelle und bietet wertvolle Erkenntnisse für Entwickler, Unternehmer und alle, die an der digitalen Zukunft mitwirken wollen.