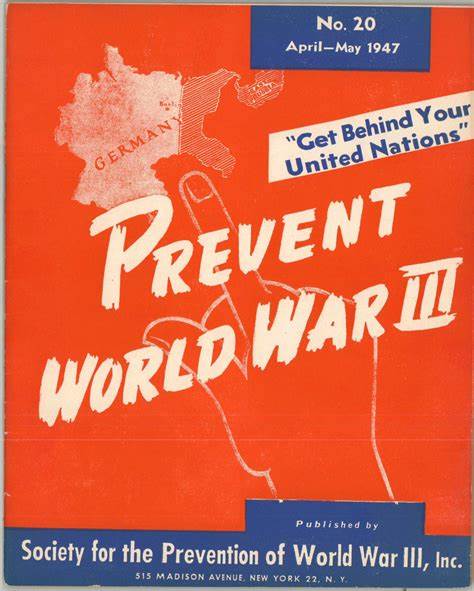

Der Zweite Weltkrieg war eine der verheerendsten Katastrophen der Menschheitsgeschichte, die tiefe Spuren in Politik, Gesellschaft und internationalem Recht hinterlassen hat. Mehr als 75 Jahre nach seinem Ende sind die Lehren aus diesem globalen Konflikt nicht nur historisch wertvoll, sondern auch aktuell von zentraler Bedeutung. Angesichts neuer Spannungen und regionaler Konflikte erinnert die Geschichte daran, wie wichtig eine entschlossene Haltung gegen Aggression ist, um einen weiteren Weltkrieg, den Dritten Weltkrieg, zu verhindern. Das Ende des Zweiten Weltkriegs markierte nicht nur das triumphale Ende totalitärer Regime, sondern auch den Beginn eines neuen Zeitalters, in dem internationale Zusammenarbeit, Recht und Diplomatie zentrale Eckpfeiler der globalen Sicherheit wurden. Die Gründung der Vereinten Nationen und die Ausarbeitung von internationalen Abkommen zielten darauf ab, Aggressionen zu verhindern und den Frieden nachhaltig zu sichern.

Tatsächlich hat die internationale Gemeinschaft seither viel dafür getan, Kriege in diesem Ausmaß zu vermeiden. Dennoch stellen aktuelle geopolitische Spannungen und militärische Konflikte wie der Angriff Russlands auf die Ukraine die fragile Stabilität der internationalen Ordnung auf die Probe. Eines der wichtigsten historischen Erkenntnisse betrifft den Umgang mit Aggressoren. Die Appeasement-Politik, die in den 1930er Jahren gegenüber Nazi-Deutschland verfolgt wurde, führte nicht zu Frieden, sondern befeuerte die Eroberungspolitik und letztlich den Ausbruch des Weltkriegs. Die damaligen Zugeständnisse, wie die Annexion des Sudetenlands, haben Adolf Hitler erst ermutigt, weiter zu expandieren.

Dieses Lehrstück der Geschichte zeigt uns, dass Einknicken vor territorialen Machenschaften gefährlich ist und langfristig nur zu größeren Konflikten führen kann. Deshalb wird in der heutigen Zeit in internationalen Krisen betont, dass territoriale Integrität und Souveränität von Staaten unbedingt respektiert werden müssen, um das Vertrauen in das System der internationalen Zusammenarbeit zu stärken. Ein weiteres zentrales Element sind die Menschenrechte und die Erinnerung an die Opfer des Krieges. Der Holocaust, einer der dunkelsten Abschnitte des Zweiten Weltkriegs, hat die Weltgemeinschaft tief geprägt und das Fundament für den Schutz von Menschenrechten global gelegt. Die Erinnerung an die Millionen von Opfern, nicht nur des Holocausts, sondern auch der kriegsbedingten Repressionen insbesondere in Osteuropa, mahnt zur Wachsamkeit gegenüber autoritären Regimen und systematischer Gewalt.

Diese historischen Erfahrungen arbeiten als Warnung, dass ein Verzicht auf Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte nicht nur moralisch verwerflich ist, sondern auch politische Instabilität und Konflikte befeuert. Darüber hinaus zeigt der Zweite Weltkrieg die Konsequenzen von Ideologien und Nationalismus, die sich hemmungslos entfalten, wenn sie nicht eingehegt werden. Die gefährlichen Propagandamechanismen jener Zeit führten zur gesellschaftlichen Spaltung und Verfolgung ganzer Bevölkerungsgruppen. In der heutigen globalisierten Zeit ist es umso wichtiger, extremistischen Strömungen entgegenzutreten und demokratische, inklusive Gesellschaften zu fördern. Nur durch Dialog, Bildung und gegenseitigen Respekt können gesellschaftliche Gräben überwunden und ein Klima des Friedens geschaffen werden.

Die Nachkriegsordnung mit ihrem komplexen Sicherheitsnetzwerk erinnert uns auch daran, wie bedeutend multilaterale Bündnisse und internationale Kooperation sind. Die Allianz der Alliierten nach 1945 hat gezeigt, dass gemeinsame Verteidigungs- und Sicherheitsmechanismen notwendig sind, um Aggressionen abzuschrecken und Krisen friedlich zu bewältigen. In der heutigen Zeit sind Organisationen wie die NATO und die Europäische Union wesentliche Pfeiler, die Frieden in Europa sichern. Gleichzeitig muss die internationale Gemeinschaft Wege finden, neue Bedrohungen wie hybride Kriegsführung, Cyberangriffe oder die Beteiligung nichtstaatlicher Akteure eindämmen zu können. Die Schrecken des Zweiten Weltkriegs verdeutlichen ebenfalls die Kosten von Kriegen in wirtschaftlicher, sozialer und humanitärer Hinsicht.

Der Wiederaufbau Europas nach 1945 war eine gigantische Herausforderung, die nur durch Solidarität und gegenseitige Unterstützung gemeistert werden konnte. Heute warnen die historischen Lehren davor, Konflikte eskalieren zu lassen, die ganze Regionen ins Chaos stürzen und nachhaltige Entwicklung verhindern. Friedensförderung, humanitäre Hilfe und Dialog müssen Vorrang vor Eskalation und Waffenlieferungen haben, um nicht erneut eine Spirale der Gewalt zu entfachen. Gleichzeitig ist es wichtig, die Entschlossenheit und den Widerstandswillen derjenigen nicht zu vergessen, die sich gegen Unterdrückung und Aggressionen stellen. Die Verteidigung der Freiheit und der Rechtstaatlichkeit, wie sie während des Zweiten Weltkriegs durch mutige Menschen und Staaten erfolgt ist, ist ein zeitloser Wert.

Im Kontext moderner Konflikte muss die internationale Gemeinschaft diejenigen unterstützen, die sich für Freiheit, Demokratie und Frieden einsetzen, unabhängig von politischen oder wirtschaftlichen Interessen. Abschließend gilt festzuhalten, dass die Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg eine Verpflichtung für die Gegenwart und Zukunft sind. Der Frieden ist keine Selbstverständlichkeit, sondern das Ergebnis kontinuierlichen Engagements, Wachsamkeit und der Bereitschaft, aus der Geschichte zu lernen. Nur wenn wir die Fehler der Vergangenheit anerkennen und konsequent handeln, können wir den Dritten Weltkrieg verhindern und eine stabile, friedliche Welt für kommende Generationen sichern. Dabei spielt die Achtung der souveränen Rechte, die Verteidigung von Menschenrechten, die Förderung von Demokratie und die Stärkung internationaler Zusammenarbeit eine zentrale Rolle.

Die Erinnerung an das Leid vergangener Generationen mahnt uns eindringlich, alles dafür zu tun, dass sich solch eine Tragödie niemals wiederholt.