Die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz (KI) hat in den letzten Jahren eine rasante Dynamik erfahren. Besonders die Diskussionen um die Ankunft von Artificial General Intelligence (AGI) und Artificial Superintelligence (ASI) haben sowohl Fachkreise als auch die breite Öffentlichkeit in ihrem Bann gezogen. Im Jahr 2025 stellen sich dabei fundamentale Fragen, die das Potenzial dieser Technologien im wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Bereich betreffen. Es geht nicht nur um technische Herausforderungen, sondern gleichermaßen um die Art und Weise, wie KI unser gesamtes Ökosystem verändern könnte. Ein zentraler Diskussionspunkt ist, wie sich AGI und ASI auf das Wirtschaftswachstum auswirken werden.

Während einige Experten eine vergleichsweise moderate Wachstumserwartung formulieren und argumentieren, dass AGI durch bestehende wirtschaftliche und soziale Limitierungen nur begrenzt Einfluss nehmen kann, prognostizieren andere ein enormes Potenzial. Letztere sprechen davon, dass autonome KI-Systeme, ähnlich wie Roboter, ganze Industrien revolutionieren und produktivitätssteigernd wirken könnten. Die Idee, dass humanoide oder andere autonome Maschinen eines Tages großflächig die menschliche Arbeit übernehmen und damit das Bruttoinlandsprodukt (BIP) signifikant steigern, wird mit einer potenziellen Verdopplung oder gar Verfünffachung des Wachstums diskutiert. Interessant ist dabei der Vergleich von AGI-Systemen mit heutigen juristischen und wirtschaftlichen Konstrukten wie Unternehmen. Schon heute operieren große Konzerne häufig so komplex und autonom, dass sie als nicht-menschliche Akteure betrachtet werden können.

Fortune-500-Unternehmen agieren rund um die Uhr, treffen Entscheidungen basierend auf internen Algorithmen und besitzen Ressourcen, die einzelnen Menschen nicht zugänglich sind. Diese Analogie veranschaulicht, wie zukünftige KI-Systeme als Agenten in wirtschaftlichen Prozessen fungieren könnten. Stellen wir uns vor, Millionen automatisierter Einheiten agieren autonom in verschiedenen Geschäftsbereichen, gesteuert von einer Wolke aus AGI – so könnte die Produktivität auf ein beispielloses Niveau gehoben werden. Ein praktisches Beispiel zeigt sich bereits heute im Unternehmen SpaceX. Trotz mehrfacher Versuche und erheblicher finanzieller Unterstützung konkurrierender Startups sind es vor allem einzelne Unternehmen mit besonders innovativen kulturellen und personellen Konstellationen, die Erfolge verzeichnen.

Elon Musk gilt hierbei zwar als visionärer Unternehmer, doch das Besondere am Unternehmen ist auch dessen Fähigkeit, Kreativität, Fehlertoleranz, hohe Risikobereitschaft und eine ausdauernde Innovationskraft miteinander zu verbinden. Diese Eigenschaften könnten bald von AGI-gestützten Systemen repliziert und sogar übertroffen werden, was Unternehmen in Zukunft nicht mehr von einzelnen Menschen, sondern von hyperintelligenten Agenten geleitet werden könnten. Der wirtschaftliche Effekt solcher Entwicklungen stellt eine Herausforderung dar. Wie groß ist der spielraumartige Vorteil, den KI-gesteuerte Organisationen gegenüber menschlich geführten Betrieben tatsächlich erzielen können? Sollte eine KI-gesteuerte Organisation in der Lage sein, die Produktivität beispielsweise im Stil von SpaceX zu reproduzieren, würde sich das Wachstumspotenzial drastisch erhöhen. Gleichzeitig zeigt sich aber, dass die Koordination großer Menschengruppen komplex und ineffizient ist - ein Engpass, der durch KI-Systeme zumindest teilweise überwunden werden kann.

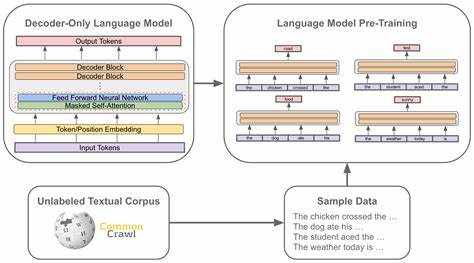

Ein weiterer wichtiger Aspekt sind Fragen der Intelligenz und deren Skalierung. Menschen sind in der Lage, mit vergleichsweise wenig Trainingszeit komplexe Fähigkeiten zu erlernen – eine Effizienz, die derzeitige KI-Systeme, besonders große Sprachmodelle (LLMs), nur schwer erreichen. Die Hypothese ist, dass das menschliche Gehirn, möglicherweise durch evolutionär optimierte Lernalgorithmen, schneller und effektiver lernt als die auf Backpropagation beruhenden Deep-Learning-Modelle. Dennoch zeigen heutige KI-Systeme, dass sie durch Techniken wie Chain of Thought (CoT), bei denen Schritt-für-Schritt-Schlussfolgerungen gezogen werden, ihr Ergebnis mit mehr Rechenaufwand verbessern können. Diese Entwicklung ist aber noch immer beschränkt, da grundlegende Probleme mit Kohärenz und Kontextverständnis bestehen bleiben.

Auch wenn KI-Systeme aktuell in vielen Bereichen Fehleinschätzungen machen, etwa im Bereich der physikalischen Grundlagen, gibt es Bemühungen, diese Defizite auszugleichen. Ein Beispiel hierfür ist die Umwandlung von traditionellen Lehrmaterialien in formalisierte, prägnante Wissensquellen, die KI von Grund auf ein tieferes Verständnis ermöglichen könnten. Das liegt auch darin begründet, dass naturwissenschaftliche Prinzipien oft sehr kompakt sind und sich in wenigen Seiten darstellen lassen, während KI-Systeme große Mengen an Textdaten verarbeiten, wobei der eigentliche Kern oft verwässert wird. Die Zusammensetzung der Arbeitswelt im Kontext von KI ist ebenfalls ein Thema von großer Relevanz. Es stellt sich die Frage, ob die sogenannten Manager oder die „Fußsoldaten“ – also die operativen Fachkräfte – zum Flaschenhals der Produktivitätssteigerung werden.

Manche Modelle, wie der von Anthropic entwickelte Claude oder xAI's Grok, verfolgen unterschiedliche Ansätze. Während der eine anscheinend auf die Unterstützung von Fachkräften abzielt, arbeitet der andere möglicherweise daran, hochqualifizierte Führungspersönlichkeiten oder deren digitale Klone zu erschaffen, die komplexe Organisationen autonom steuern können. Diese zukünftigen Rollenverteilungen werden entscheidend für die Wirtschaft der nächsten Jahrzehnte sein und beeinflussen, wie die Produktivitätsgewinne verteilt werden. Das Konzept der KI als kognitive Prothese spricht dafür, dass die Produktivität über die gesamte Bevölkerung hinweg steigt. Doch es besteht Unsicherheit darüber, ob die größten Gewinne bei den bereits Hochleistungsfähigen oder eher im breiten Mittelfeld erzielt werden.

Eine ungleiche Verteilung könnte zu gesellschaftlichen Spannungen führen, ähnlich wie wir es heute bereits in Teilen der Gesellschaft erleben. Eine Verdopplung oder Vervielfachung des BIP pro Kopf ist möglich und würde viele Menschen an Wohlstand gewinnen lassen. Gleichzeitig könnten jedoch kritische Güter wie Wohnraum, Nahrung oder Rohstoffe durch ansteigende Preise für viele unbezahlbar bleiben. Diese Diskrepanz ist ein Warnsignal für politische und regulatorische Maßnahmen, um den Zugang zu lebenswichtigen Ressourcen zu sichern. Die Frage nach der Zukunft von KI und den direkten Auswirkungen auf unsere Lebensgrundlagen, wie der Nahrungsmittelversorgung, wirft auch ethische und praktische Fragestellungen auf.

Wenn KIs den Großteil der Produktivität ausmachen und dabei den Großteil der Solarenergie nutzen, die bisher für die Landwirtschaft verwendet wurde, stellt sich die Frage, wie Menschen noch ausreichend ernährt werden sollen. Szenarien reichen von einer vollständigen Kontrolle der Wirtschaft durch KI bis hin zu Koexistenzformen, in denen KI den Menschen unterstützt, ohne sie zu verdrängen. Hier spielen Fragen der Programmierung und Kontrolle der künstlichen Intelligenzen eine entscheidende Rolle. Ein weiterer faszinierender Punkt ist der vermeintlich gleichmäßige Fortschritt in der KI-Forschung. Obwohl viele Unternehmen über wesentlich unterschiedlich große Ressourcen verfügen, ist der Abstand in der Leistungsfähigkeit bei neuen Modellen oft nur gering.

Dies legt nahe, dass es aktuell eine Obergrenze oder Barrieren in der Technologie gibt, die nur schwer zu überwinden sind. Mögliche Gründe hierfür sind fehlende bahnbrechende Ideen, gemeinsame technologische Grundlagen und ein enger Wissensaustausch. Bis sich diese Barrieren durchbrechen lassen, könnten sich Fortschritte weiterhin nur schrittweise entwickeln. Auch das Thema einer künstlich finanzierten Grundeinkommen (UBI) durch KI-Erträge wird kontrovers diskutiert. Die Idee, AI-Unternehmen oder -Produzenten zu besteuern, um eine gerechtere Verteilung der Gewinne sicherzustellen, wird von manchen als unrealistisch betrachtet.

Das Argument lautet, dass Innovation und wirtschaftlicher Fortschritt aus Freiheit und Investitionsanreizen hervorgehen. Historische Beispiele aus der Industrialisierung zeigen, dass hohe Einschränkungen auf technologische Entwicklungen eher hinderlich als förderlich waren. Stattdessen ist es wichtig, negative externe Effekte zu kontrollieren und gleichzeitig Innovationen nicht durch unverhältnismäßige Steuern oder Regulationen zu bremsen. Die Herausforderung, dass KI noch nicht die gleiche Präzision und Feinmotorik wie der Mensch besitzt, zeigt sich deutlich in der Robotik. Trotz großer Anstrengungen steckt die Integration von KI in humanoide Robotiksysteme noch in den Kinderschuhen.

Die Fülle bewegungsbezogener Daten im Internet, vor allem in Form von Videos und Filmmaterial, könnte allerdings ein großer Hebel sein, um dies zu ändern. Die Integration dieser multimodalen Datenquellen in Trainingsmodelle verspricht Fortschritte, die in den kommenden Jahren zu robotischen Assistenten führen könnten, die menschliche Bewegungen und Interaktionen deutlich besser nachahmen können. Abschließend lässt sich festhalten, dass 2025 ein Jahr voller richtungsweisender Fragen für die Zukunft der Künstlichen Intelligenz ist. Von wirtschaftlichen Auswirkungen über die Verteilung der Produktivitätszuwächse bis hin zu den technologischen Grenzen und ethischen Herausforderungen – all diese Themen werden die nächsten Jahre prägen. Wie schnell die Fortschritte sein werden und wo sich die größten Potenziale und Risiken verbergen, bleibt spannend zu beobachten.

Entscheidend wird sein, wie Gesellschaft und Wirtschaft auf diese Entwicklungen reagieren und welche Rahmenbedingungen geschaffen werden, um sowohl Wachstum als auch soziale Stabilität sicherzustellen.