Das Holozän, die jüngste Warmzeit der Erdgeschichte, die vor etwa 11.000 Jahren begann und bis heute andauert, stellt Klimaforscher vor verblüffende Herausforderungen. Während diese Periode im Vergleich zur vorherigen Deglazialphase von verhältnismäßig geringen Temperaturschwankungen geprägt ist, sind die langfristigen Trends und regionalen Differenzen in der Temperaturentwicklung alles andere als eindeutig. Insbesondere das so genannte „Holozän-Rätsel“ betrifft die teils gegensätzlichen Ergebnisse, die aus Klimasimulationen und aus geologischen Proxy-Daten, wie Sauerstoffisotopenmessungen in Eiskernen, gewonnen werden. Dieses Phänomen wirft grundlegende Fragen zur Rekonstruktion vergangener Klimaveränderungen auf und hat wichtige Auswirkungen auf die Zuverlässigkeit künftiger Klimaprognosen.

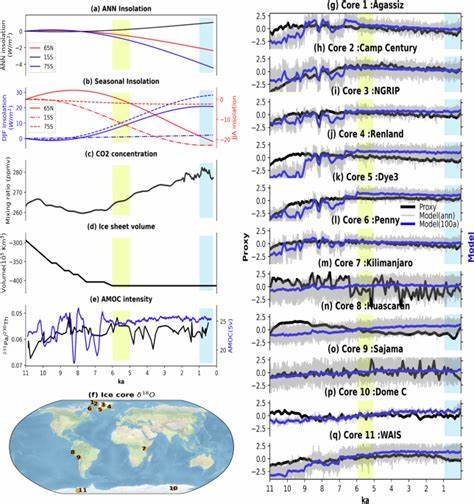

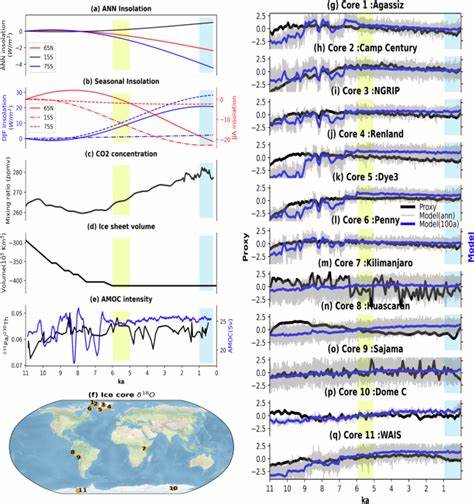

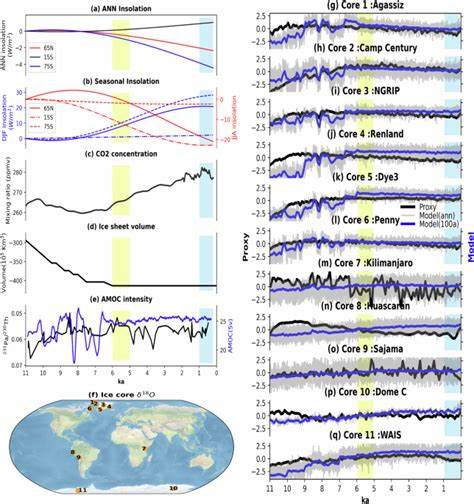

Im Zentrum der aktuellen Forschung steht die Analyse von Sauerstoffisotopenverhältnissen (δ18O) in der Eisphysik, welche als sensibler Indikator für Temperaturveränderungen in der Atmosphäre gilt. Die Eiskerne aus Grönland, der Antarktis und den tropischen Bergen enthalten neben klimatischen Informationen auch wertvolle Datensätze, um Klimamodelle zu validieren. Neue Studien unter Verwendung des isotope-fähigen Erdsystemmodells iTRACE ermöglichen die Kombination von Klimasimulationen mit Eisbohrkern-Proxys mithilfe eines Proxy-Systemmodells, wodurch direkte Vergleiche zwischen modellierten und gemessenen δ18O-Werten möglich werden. Dieses innovative Vorgehen bietet für das Holozän einzigartige Einblicke in regionale Temperaturmuster und deren Variabilität. Die Auswertungen zeigen, dass in polaren Regionen wie Grönland und der Westantarktis die simulierten und beobachteten Sauerstoffisotopenwerte grundsätzlich konsistent sind.

Verantwortlich dafür ist die Veränderungen der solaren Einstrahlung durch die Erdumlaufbahn, bekannt als Orbitalantrieb, der die Temperaturentwicklung maßgeblich beeinflusst. Dennoch weisen Modelle Schwächen in der Darstellung des frühen Holozän-Temperaturmaximums auf, das in Proxy-Daten deutlich ausgeprägter vorkommt. Zugleich entspricht der modellierte Rückgang in der späten Holozän-Phase nur bedingt den Messungen in Grönland. Weit auffälliger ist jedoch die Diskrepanz in den tropischen Gebirgsregionen, etwa an den Eiskernen vom Kilimandscharo, Huascarán oder Illimani. Während die Modelle eine schwache Zunahme der δ18O-Werte im Verlauf des Holozäns simulieren, deuten Proxy-Daten eine klare Abnahme an.

Diese gegensätzliche Entwicklung, die als „Holocene δ18O ice conundrum“ bezeichnet wird, lässt sich nicht allein durch Temperatur- oder Niederschlagsänderungen erklären und bringt Wissenschaftler zum Nachdenken über bisher unbekannte oder unzureichend modellierte Prozesse. Der Sauerstoffisotopenwert in Eisbergkernaufzeichnungen wird traditionell als Temperaturproxy interpretiert, da die Verdunstung und Niederschlag unter verschiedenen klimatischen Zuständen charakteristische Signaturen hinterlassen. Die konsistenten Verläufe in polaren Regionen legen nahe, dass dort der Temperatur-Einfluss dominiert. In den tropischen Bergen jedoch sind weitere Faktoren wie Feuchtigkeitsschwankungen, Feuchtigkeitsquellen, Niederschlagsmenge und saisonale Verschiebungen der Regenzeit potentielle Einflüsse, die die Isotopenverhältnisse stark steuern können. Verschiedene Hypothesen versuchen diesen komplexen Mechanismus zu umreißen.

Eine Argumentation bezieht sich auf veränderte Niederschlagsperioden. Demnach könnte sich die Hauptregenzeit im Laufe des Holozäns von der australischen Sommerzeit in den Herbst oder Winter verlagert haben, was Isotopenwerte in den Eiskernen beeinflusst. Dieses Modell wird durch Klimasimulationen jedoch kaum unterstützt, die nur geringe Änderungen in der Niederschlagszeit feststellen. Ein weiterer Ansatz postuliert, dass neben der Nassphase auch die Trockenzeit und Prozesse wie der Austausch zwischen Wasserdampf und Schneeflächen („vapor-snow exchange“) eine erhebliche Rolle bei der Steuerung der δ18O-Signale spielen. Hierbei könnten unter anderem Sublimation und Windeffekte das Isotopenverhältnis an der Eisoberfläche verändern, was in Modellen oft nicht berücksichtigt wird.

Die fehlende hohe zeitliche Auflösung von Beobachtungen erschwert jedoch eine eindeutige Bestätigung. Schließlich wird der Einfluss von Hydroklimavariablen wie der Intensität der südamerikanischen Monsunzyklen diskutiert. Stärkere Monsunperioden erhöhen die Niederschlagsmenge und verändern die isotopische Zusammensetzung des Wassers durch den sogenannten „Amount Effect“. Diverse paläoklimatische Aufzeichnungen aus Höhlen, Seen und Eis zeigen wechselhafte Niederschlagsmuster, die in Teilen mit den Isotopensignalen der Berge korrelieren. Dennoch sind diese Änderungen zumeist erst ab der mittleren bis späten Holozänphase deutlich, was das frühe Absinken der δ18O-Werte kaum erklärt.

Trotz der genannten Hypothesen bleibt die Modellierung eine Herausforderung. Die räumliche Auflösung der meisten Erdsystemmodelle ist oft zu grob, um komplexe Terrain-Effekte der hohen tropischen Gebirge angemessen abzubilden. Die fehlende dynamische Vegetationssimulation und unvollständige Berücksichtigung von Feedbackprozessen, etwa durch Wolkenbildung oder Aerosole, schränken die Aussagekraft insbesondere für tropische Regionen ein. Zudem kann eine unzureichende Parametrisierung von atmosphärischen Zirkulationsmustern sowie die Vernachlässigung von Feinheiten der Wasserkreisläufe die realen Isotopenverhältnisse verfälschen. Ein weiterer relevanter Faktor ist die Wechselwirkung hoher und niedriger Breiten durch atmosphärische Wärmetransporte.

Modellvorhersagen weisen darauf hin, dass Kälteanomalien in höheren Breiten während bestimmter Holozän-Phasen ebenfalls subtile Effekte im tropischen Klima hervorrufen können, was bisher nicht ausreichend berücksichtigt wurde. Unabhängig von den detailreichen Unsicherheiten demonstrieren jüngste Untersuchungen die Bedeutung der Integration moderner Proxy-System-Modelle mit stabilen Isotopenkarten in Erdsystemmodellen. Diese ermöglichen es, direkt im Proxy-Raum zu vergleichen, Fehlerquellen durch Umrechnungsprozesse zu minimieren und neue Einblicke in das Zusammenspiel verschiedener Klimaelemente zu erhalten. Aus praktischer Sicht sind die Erkenntnisse zum Holozän-Rätsel essenziell, um die Stabilität vergangener Klimazonen besser zu verstehen. Da das gegenwärtige und zukünftige Klima ebenso auf komplexen Wechselwirkungen von Temperatur, Niederschlag, Zirkulation und Kryosphäre basiert, können verbesserte Modelle die Projektionen der globalen Erwärmung und deren regionale Auswirkungen präziser gestalten.