Das Kunstrecht bewegt sich an der Schnittstelle zwischen der freien Entfaltung künstlerischer Kreativität und rigiden rechtlichen Vorgaben. Es ist ein Fachgebiet, das sowohl für Künstler als auch für Institutionen, Sammler, Galerien und Juristen immer bedeutender wird, da es grundlegende Fragen zur Nutzung, Verwertung und zum Schutz von Kunstwerken regelt. Die besondere Herausforderung liegt darin, die Vielfalt und Originalität von Kunst nicht durch starre Gesetze zu behindern, während gleichzeitig klare Regeln zum Schutz aller Beteiligten geschaffen werden müssen. Kunst als Ausdruck individueller Kreativität verlangt nach einem rechtlichen Rahmen, der die Besonderheiten von künstlerischen Werken berücksichtigt. Das Kunstrecht umfasst dabei mehr als nur das Urheberrecht; es beinhaltet auch Vertragsrecht, Persönlichkeitsrechte, Kulturgüterschutz und Fragen des Eigentums sowie des Handels mit Kunstwerken.

Insbesondere im digitalen Zeitalter gewinnen diese Aspekte zunehmend an Bedeutung, da neue Formen der Kunst – wie digitale Medien, NFT-Kunstwerke oder interaktive Installationen – neue Herausforderungen für das Rechtssystem darstellen. Das Urheberrecht bildet das Herzstück des Kunstrechts. Es schützt die geistige Schöpfung von Künstlern, indem es ihnen exklusive Rechte an der Verwertung ihrer Werke einräumt. Dabei steht nicht nur das materielle Werk im Mittelpunkt, sondern auch die immateriellen Rechte, die Kreativität und Individualität zum Ausdruck bringen. Das Urheberrecht schützt dabei das Werk vor unerlaubter Vervielfältigung, Bearbeitung oder Verbreitung und sichert dem Künstler eine angemessene Vergütung.

Der Schutz der Persönlichkeitsrechte ist ein weiterer zentraler Baustein des Kunstrechts. Künstlerische Werke sind häufig Ausdruck der Persönlichkeit und Identität des Schöpfers und anderer beteiligter Personen. Hierbei spielt besonders das Recht am eigenen Bild eine Rolle, das Eingriffe oder unerwünschte Veröffentlichen von Abbildungen verhindern soll. Gleichzeitig sind in der Kunst jedoch auch Freiheitsrechte bedeutsam, etwa die Meinungs- und Kunstfreiheit. Das Spannungsfeld zwischen Persönlichkeitsschutz und Kunstfreiheit erfordert eine sorgfältige Abwägung vor Gericht, um beide Seiten angemessen zu schützen.

Das Vertragsrecht spielt eine wichtige Rolle bei der Regelung von Kunstbeziehungen zwischen Künstlern, Galerien, Museen und Sammlern. Verträge bestimmen häufig die Nutzungsrechte, Vergütungen, Ausstellungsmöglichkeiten und den Weiterverkauf von Kunstwerken. Da Kunsttransaktionen oft komplex und hochpreisig sind, sind präzise und transparente vertragliche Vereinbarungen unverzichtbar, um Streitigkeiten zu vermeiden. Neben den individuellen Schutzrechten bildet auch der Kulturgüterschutz ein bedeutendes Rechtsgebiet. Viele Staaten verfügen über Gesetze, die den Schutz und Erhalt kultureller und historischer Kunstwerke sicherstellen.

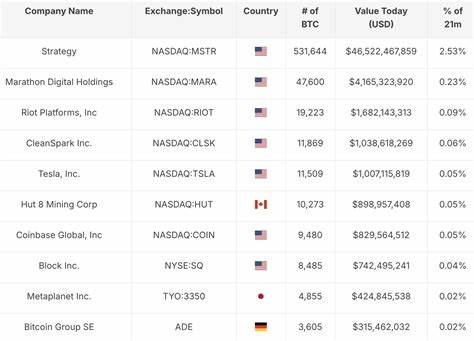

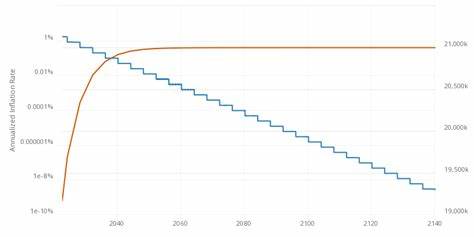

Diese Regelungen umfassen etwa Beschränkungen bei der Ausfuhr von Kulturgütern, Denkmalschutzvorschriften oder die Rückführung von Kulturgütern, die während kolonialer oder kriegerischer Zeiten entwendet wurden. Der Kulturgüterschutz wirft gleichzeitig ethische und politische Fragen auf, beispielsweise bei der Provenienzforschung und dem Umgang mit Raubkunst. Die Digitalisierung hat das Kunstrecht vor neue Herausforderungen gestellt. Insbesondere mit der Verbreitung digitaler Inhalte, Social Media und Online-Auktionen sind neue Formen der Kreativität entstanden, die oft schwierig rechtlich zu erfassen sind. NFTs (Non-Fungible Tokens) ermöglichen den Handel mit digitalen Kunstwerken und schaffen neue Eigentums- und Nutzungsrechte.

Dies stellt das bestehende Rechtssystem vor die Aufgabe, angemessene Regeln zu schaffen, die den Schutz von Urhebern gewährleisten und gleichzeitig Innovation und freien Kunstmarkt fördern. Darüber hinaus sind Fragen der Haftung und der Verantwortung bei der Präsentation und Verbreitung von Kunst relevant. Museen und Galerien müssen sich beispielsweise mit der Frage auseinandersetzen, inwieweit sie für Schäden an Kunstwerken haften oder für Rechtsverletzungen durch Ausstellung oder Verkauf verantwortlich gemacht werden können. Ebenso gewinnt die Frage der Kunstfälschung zunehmend an Bedeutung. Rechtliche Mechanismen und innovative Technologien zur Echtheitsprüfung sind entscheidend, um das Vertrauen im Kunsthandel zu stärken.

Ein weiterer Aspekt betrifft die Förderung der Kunst und die staatliche Unterstützung. Kunst- und Kulturförderung erfolgt vielfach über Subventionen, Stipendien oder Steuervergünstigungen und bildet eine wichtige Grundlage zur Sicherung kreativer Vielfalt. Gleichzeitig erfordert dies eine kluge rechtliche Gestaltung, die Missbrauch vorbeugt und die Zielsetzung einer nachhaltigen Kunstförderung unterstützt. Nicht zuletzt bleibt das Kunstrecht ein lebendiges und dynamisches Feld, das sich ständig weiterentwickelt. Rechtsprechung, gesetzliche Änderungen und internationale Abkommen prägen das Verständnis und die Anwendung von Kunstrecht.

Künstler, Juristen und Kulturschaffende müssen sich regelmäßig mit neuen Herausforderungen auseinandersetzen und sich über aktuelle Entwicklungen informieren. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Kunstrecht eine komplexe Verbindung von Kreativität und Kodifikation darstellt. Es muss gleichermaßen die Freiheit und Innovation fördern und gleichzeitig klare Regelungen zum Schutz aller Beteiligten schaffen. Nur durch eine ausgewogene Balance zwischen diesen Polen kann Kunstrecht seinen Beitrag zu einer lebendigen und vielfältigen Kunstwelt leisten.