Antarktika, mit seiner endlosen Eisdecke, gilt seit langem als eins der letzten unberührten und geheimnisvollsten Gebiete unseres Planeten. Doch trotz der scheinbaren Unveränderlichkeit der gefrorenen Landschaft unter der Eiskruste verbergen sich fein strukturierte Spuren einer vergangenen Welt. Im Jahr 2023 wurde eine sensationelle Entdeckung bekanntgegeben: Ein uraltes Flusslandschaftssystem, das unter dem zentralen Ostäntarktischen Eisschild (EAIS) konserviert ist, liefert bahnbrechende Erkenntnisse über die Geologie, den Klimawandel und die Evolution des antarktischen Eisschildes vor Millionen von Jahren. Diese Entdeckung eröffnet nicht nur neue Perspektiven auf die Geschichte des antarktischen Kontinents, sondern hat auch weitreichende Implikationen für das Verständnis zukünftiger Veränderungen in einer sich erwärmenden Welt. Die Geschichte des Ostäntarktischen Eisschildes ist komplex und von starken klimatischen Schwankungen geprägt.

Die Ursprünge des EAIS gehen rund 34 Millionen Jahre zurück, in eine Zeit, die als Eozän-Oligozän-Übergang (EOT) bekannt ist. Dieser Übergang markiert den Beginn der weitreichenden Vereisung des antarktischen Kontinents, ausgelöst durch den globalen Klimawandel, sinkende Kohlendioxidwerte und Veränderungen in den Ozeanzirkulationen. Ursprünglich bildeten sich kleine- und mittelgroße Gletscher in den hoch gelegenen Gebieten der Gamburtsew-Subglazialberge, Dronning Maud Land und den Transantarktischen Bergen. Im Laufe von Millionen Jahren wuchsen diese Eisfelder zusammen und formten den heutigen umfassenden Kontinentaleisschild. Doch trotz der überwältigenden Größe und Dicke des modernen Eises offenbaren hochmoderne Technologien, wie satellitengestützte Radarsimulationsverfahren (Radio-Echo-Sounding – RES) und detaillierte geophysikalische Messungen aus der internationalen Kooperation ICECAP, dass sich unter der kilometerdicken Eisdecke Relikte einer urzeitlichen Landschaft betten.

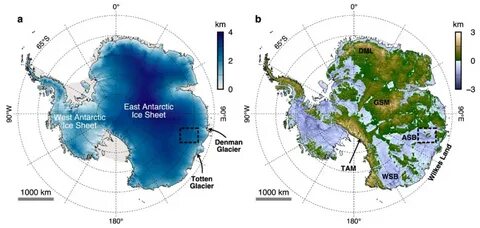

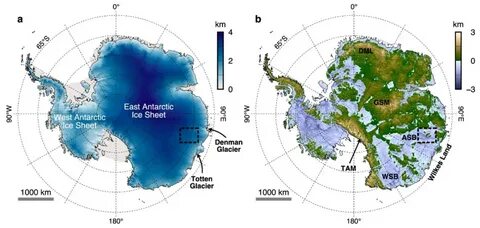

Diese Landschaft besteht aus einem ausgedehnten Netzwerk von Tälern und Hügeln, deren Morphologie darauf hindeutet, dass sie einst ein Flusssystem waren, das vor der Entstehung des Eisschildes seine Spuren hinterließ. Was diesen Fund besonders magisch macht, ist die Tatsache, dass diese Flusslandschaft trotz der Millionen von Jahren unter Eis nahezu unverändert bewahrt geblieben ist. In einer Zeit, in der die meisten Landschaften durch Gletschererosion, Sedimenttransport und klimatische Schwankungen völlig umgestaltet wurden, scheint hier eine Art geologisches Zeitfenster geöffnet worden zu sein. Die Untersuchungen konzentrierten sich insbesondere auf eine Region zwischen den Aurora- und Schmidt-Subglazialbecken, angrenzend an die Denman- und Totten-Gletscher. Dieses Gebiet ist bekannt dafür, dass seine Eisdynamik sensibel auf klimatische Veränderungen reagiert.

Innerhalb dieses Bereichs wurden drei geologische Hochlandblöcke identifiziert, die vor tief eingeschnittenen Gletschertälern liegen. Die räumlichen Ausmaßen dieser Blöcke sind beeindruckend: Sie erstrecken sich jeweils über eine Fläche von bis zu 10.000 Quadratkilometern, zusammen größer als das Gebiet von Wales. Ihre Topografie zeigt ein komplexes Mosaik aus Kämmen und Tälern mit einer charakteristischen dendritischen Struktur – ein typisches Merkmal ehemaliger Flusssysteme. Das Flusstalnetzwerk weist deutliche Hinweise auf mehrfach verzweigte Wasserläufe mit immer wiederkehrendem Quell- und Mündungsverlauf auf.

Diese Verästelung, verbunden mit den Tiefenprofilen der Täler, signalisiert eindeutig, dass das Relief nicht ausschließlich durch Gletschererosion geformt wurde, sondern dass Flussaktivitäten maßgeblichen Einfluss hatten. Die Täler sind teilweise von U-förmigen Profilen geprägt, was aktuell auf eine nachträgliche Modifikation durch lokale Gletscher hindeutet. Jedoch sind die ursprünglichen Formen klar erkennbar und belegen somit eine präglaziale, fluviale Entstehungsgeschichte. Ein herausragendes Merkmal dieser Landschaft ist ihre bemerkenswerte Höhenkohärenz, welche durch geometrische Korrekturen und sogenannte Flexurmodelle bestätigt wurde. Diese Modelle simulieren, wie sich das Eisgewicht über Millionen von Jahren auf die Erdkruste auswirkt, und zeigen, dass das Relief der Hochlandblöcke trotz der glazialen Einschnitte im Boden eine zusammenhängende Struktur bildet.

Die Tektonik spielte hier ebenso eine Rolle: Es wird angenommen, dass geologische Aktivitäten während und nach der Fragmentierung Gondwanas vor vielen Millionen Jahren die Landschaft in einzelne Blöcke zergliederten. Diese statische Fragmentierung ermöglichte erst, dass sich lokal begrenzte Gletscher bilden konnten, die die Täler modifizierten, aber das Hochland größtenteils durch kaltes, festgefrorenes Eis unbeeinflusst blieben. Das Fehlen von großflächigem warm-basierendem Eis über längere Perioden war entscheidend für die Erhaltung dieser Landschaft. Im Gegensatz zu warmbasiertem Eis, das aktiv Sedimente transportiert und Bodenmaterial abträgt, haftet kaltes basalgefrorenes Eis nahezu fest auf der Unterlage und bewahrt deshalb die darunter liegende Topografie. Moderne Messungen bestätigen, dass die heutige Eisbasis über den Hochlandblöcken überwiegend gefroren ist und sich die Eisströmungen eher um die Erhebungen herum bewegen, anstatt sie massiv zu erodieren.

Die Frage nach dem Alter dieses Systems ist zentral für unser Verständnis der antarktischen Landschaftsentwicklung. Durch die Kombination zahlreicher geologischer und klimatischer Daten kommen Wissenschaftler zu dem Schluss, dass die letzte große Modifikation durch lokale Gletscher mindestens 14 Millionen Jahre alt ist. Frühere Zeiträume, etwa vor dem Beginn der dauerhaften Vereisung vor rund 34 Millionen Jahren, könnten ebenfalls eine Rolle bei der Landschaftsgestaltung gespielt haben. Das Alter lässt vermuten, dass während der sogenannten mittleren Miozän-Klimadynamik die Landschaft weitgehend erhalten blieb, was darauf hindeutet, dass der Eisschild in dieser Region auch während wärmerer Phasen wenig zurückwich. Diese Erkenntnisse haben weitreichende Bedeutung.

Sie zeigen, dass antarktische Eisbewegungen und Rückzüge in bestimmten Bereichen schneller und sprunghafter verliefen als angenommen, mit kurzen Übergängen zwischen lokal begrenzter und kontinentaler Vereisung. Dies unterstreicht, wie dynamisch und empfindlich das antarktische System auf klimatische Veränderungen reagieren kann. Darüber hinaus liefert das Vorhandensein solcher gut erhaltener prägletscherlicher Landschaften wertvolle Ankerpunkte für die Kalibrierung von Eiszeitmodellen und Prognosen für zukünftige Eisschmelzen. Mit der heute beobachteten Zunahme von Treibhausgasen und einer globalen Erwärmung, die klimatische Verhältnisse erreicht, wie sie zuletzt vor Millionen von Jahren herrschten, könnten Teile des Ostäntarktischen Eisschildes erneut signifikante Rückzüge erfahren. Dabei könnten ehemalige Flusslandschaften wieder an die Oberfläche kommen, begleitet von einer komplexen Eisdynamik und einem potenziell beschleunigten Anstieg des globalen Meeresspiegels.

Die Studie hebt auch die Bedeutung moderner Technologien hervor, wie Satellitenfernerkundung, spezialisierte Radaruntersuchungen und geophysikalische Modellierungen, um die verborgene Geschichte der Erdoberfläche zu entschlüsseln. Die Kombination aus detaillierter Kartierung der Eisoberfläche, direkter Messungen des Untergrunds und computergestützter Flexurmodellierung ermöglicht eine tiefere Einsicht in uralte Landschaftsformen, die bislang als verloren galten. In Zukunft könnte die Region um die Aurora- und Schmidt-Becken ein vielversprechendes Ziel für Bohrungen und Probenentnahmen sein. Subglaziale Sedimente und Gesteine könnten weitere Beweise über das Alter, die klimatischen Bedingungen und das Verhalten des antarktischen Eises in vergangenen Warmzeiten liefern. Solche Informationen sind unerlässlich, um die komplexe Wechselwirkung von Klima, Eisdynamik und Erdoberfläche umfassend zu verstehen.

Die Entdeckung eines uralten Flusslandschaftssystems, das verborgen unter kilometerdickem Eis ruht, ist ein faszinierendes Fenster in unsere Erdgeschichte. Sie belegt eindrücklich, dass selbst in den unwirtlichsten und am meisten abgeschiedenen Orten unseres Planeten Spuren längst vergangener Welten überdauern können. Diese Erkenntnisse zeugen nicht nur von der außerordentlichen Stabilität und Variabilität des Ostäntarktischen Eisschildes, sondern fordern uns auch heraus, unser Verständnis von Klimaentwicklung und geologischer Evolution ständig zu erweitern. Mit fortschreitender Forschung und innovativen Technologien werden sicherlich noch weitere Geheimnisse dieser eisigen Landschaft ans Licht kommen, die wichtige Hinweise für zukünftige Klimatrends und Umweltschutz bieten.