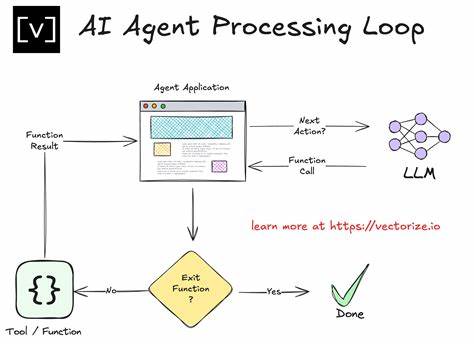

In der heutigen schnelllebigen Softwarelandschaft suchen Entwickler kontinuierlich nach Wegen, um schneller, effizienter und kreativer zu programmieren. Mit dem Aufkommen von KI-gestützten Agenten eröffnet sich ein vollkommen neues Feld für die Entwicklung von Softwarelösungen. Das sogenannte Double-Loop-Modell für Agentic Coding ist eine innovative Methode, die beschreibt, wie Entwickler KI-Agenten nutzen können, um den Entwicklungsprozess iterativ und explorativ zu gestalten und so bessere Resultate zu erzielen. Der Begriff Agentic Coding beschreibt die Zusammenarbeit zwischen Menschen und KI-gestützten Agenten im Programmierprozess. Statt selbst in jedem Schritt den perfekten Code zu schreiben, agieren Entwickler vielmehr als Dirigenten, die den Agenten Feedback geben, um gemeinsam eine Lösung zu erarbeiten.

Das Double-Loop-Modell gliedert diesen Prozess in zwei Schleifen, die unterschiedliche Schwerpunkte setzen, aber zusammenwirken, um iteratives Lernen und Verfeinerung zu ermöglichen. Die erste Schleife konzentriert sich auf das „Vibe Coding“. Dieses Stadium ist geprägt von Exploration und Experimentieren. Entwickler sind hier nicht auf das perfekte technische Ergebnis fixiert, sondern wollen das Produkt in seiner Funktionalität, Optik und Nutzererfahrung zuerst spielerisch ausprobieren. Die KI-Agenten werden dabei als kreative Werkzeuge genutzt, um unterschiedliche Ideen und Ansätze schnell auszuprobieren.

Hier geht es darum, sich spielerisch anzunähern und der intuitiven Vorstellung von Funktionalität und Design Raum zu geben, ohne sich um den technisch sauberen Code zu sorgen. Dieser explorative Ansatz hat einen großen Vorteil: Er funktioniert ähnlich wie ein Spike in der agilen Entwicklung, bei dem erstmal nur getestet wird, wie eine bestimmte Idee umgesetzt werden könnte. Es geht darum, schnell zu sehen, wie sich unterschiedliche Varianten anfühlen und verhalten, und daraus ein Gespür für das gewünschte Ergebnis zu entwickeln. Dabei ist es wichtig, die Umsetzung im Rahmen zu halten, damit nicht zu viele parallele Richtungen verfolgt werden. Die KI-Agenten helfen dabei, verschiedene Konzepte zu generieren und weiterzuentwickeln, was die Kosten für Experimente deutlich senkt.

Die zweite Schleife wird als „Painting the Shed“ – also „Den Schuppen streichen“ – bezeichnet. Sie folgt auf die erste Phase, in der ein funktionierender Prototyp entstanden ist, der bereits einen guten ersten Eindruck vermittelt. Jetzt schalten die Entwickler vom kreativen Modus in den technischen und qualitativen Modus. Sie übernehmen eine deutlich konstruktivere und kritische Rolle als Prüfer und Verfeinerer. Hier wird der Code, den die KI generiert hat, überprüft, verbessert und in den Zustand gebracht, dass er den Qualitätsanforderungen einer produktiven Codebasis entspricht.

In dieser Phase wird der KI-Code in Form eines Entwurfs-Pull-Requests bereitgestellt, der gezielt begutachtet wird. Entwickler schließen oder akzeptieren dabei Teile des Codes, die bereits gut sind, und öffnen gezielt die Abschnitte, die noch Verbesserungspotential haben. Dieses Vorgehen sorgt für ein fokussiertes Feedback, das sich auf die wesentlichen Probleme konzentriert und die Effizienz steigert. Das sogenannte McDonald’s-Prinzip – eine Baseline zu haben, von der aus man sich verbessern kann – spielt hierbei eine zentrale Rolle. Auch wenn der erste Entwurf auf den ersten Blick unperfekt oder sogar „schlecht“ wirkt, dient er als Ausgangspunkt für kontinuierliche Verbesserungen.

Durch die Rückmeldung an die KI-Agenten und das iterative Verfeinern entsteht ein dynamischer Prozess, bei dem der Code Schritt für Schritt zu einem hochwertigen Produkt heranwächst. Auch wenn es manchmal frustrierend sein kann, wenn die KI Fehler macht oder Umwege nimmt, ist genau diese Dynamik Teil des Lern- und Entwicklungsprozesses. Der Fokus liegt auf der Geschwindigkeit der Schleifen: Je kürzer die Feedbackzyklen, desto schneller nähert sich das Ergebnis der optimalen Lösung an. Dieses Modell zeigt klare Parallelen zu agilen Prinzipien, bei denen Iteration, Feedback und kontinuierliche Verbesserung im Zentrum stehen. Es hebt sich jedoch von traditionellen, präskriptiven Entwicklungsansätzen ab, bei denen von Beginn an versucht wird, alles bis ins Detail zu planen und zu definieren.

Stattdessen lebt das Double-Loop-Modell von der Offenheit und der Bereitschaft, auch mal improvisieren und experimentieren zu dürfen. Darüber hinaus eröffnet der Einsatz von KI-Agenten eine neue Dimension der Parallelisierung. Entwickler können mehrere Agenten gleichzeitig verschiedene Lösungswege ausprobieren lassen und haben so eine Vielzahl von Varianten zur Auswahl. Damit verringert sich nicht nur der mentale Aufwand, sondern auch die Abhängigkeit von einem einzigen Lösungsweg, wodurch mehr Flexibilität und Innovationspotenzial entsteht. Ein weiterer Vorteil des Double-Loop-Modells liegt darin, dass es die Hemmschwelle für Veränderungen und Fehler deutlich senkt.

Wer schon einmal am Anfang eines Projekts versucht hat, einen umfassenden Anforderungskatalog oder eine perfekte Produktbeschreibung zu erstellen, weiß, wie schwierig und oft zeitaufwendig dies ist. Bei der Nutzung von KI-Agenten und iterativem Feedback lässt sich das Ziel entlang des Weges anpassen, verbessern und weiterentwickeln, was im Sinne von Lean und agilen Methoden die Qualität und Zufriedenheit mit dem Endprodukt erhöht. Die Anwendung des Modells erfordert aber auch eine Veränderung im Mindset der Entwickler. Weg von der Vorstellung, dass der Entwickler den kompletten Code selbst und fehlerfrei schreiben muss, hin zu einer kollaborativen Rolle, die die KI als Partner betrachtet. Es verlangt Mut, Unfertiges zu akzeptieren, offen für Fehler und Umwege zu sein und Vertrauen in die eigene Fähigkeit zum steuern und verfeinern der Arbeitsschritte.

Darüber hinaus hebt das Double-Loop-Modell die Bedeutung der Kommunikationsfähigkeit hervor. Der Austausch mit der KI erfolgt nicht nur in Form langer, präziser Anweisungen, sondern vor allem durch den laufenden Dialog, Feedback und präzise Nachjustierungen. Entwickler können so auch mit vagen Ideen oder unvollständigen Vorstellungen starten, im Laufe des Prozesses neue Erkenntnisse gewinnen und gemeinsam mit der KI zu einem immer besseren Ergebnis gelangen. Technisch gesehen funktioniert das Modell unabhängig von bestimmten Tools oder Agenten. Es ist eine Denkweise, die sich auf jeden KI-basierten Entwicklungsassistenten übertragen lässt.

In der Praxis können unterschiedliche Systeme, beispielsweise Claude Code oder Superwhisper, die Arbeit durch Sprachbefehle und textbasiertes Prompting erleichtern. Entscheidend ist nicht das Werkzeug, sondern die Arbeitsweise und Haltung, die das Double-Loop-Modell verkörpert. Langfristig gesehen kann dieses Modell die Art und Weise verändern, wie Softwareteams zusammenarbeiten. Es fördert eine Kultur des Experimentierens, der Offenheit und des kontinuierlichen Lernens. Damit funktioniert Agentic Coding als Brücke zwischen den kreativen und technischen Aspekten der Softwareentwicklung und ermöglicht eine effizientere und flexiblere Umsetzung komplexer Anforderungen.

Auch für Unternehmen bieten sich durch diese Methode neue Chancen. Die schnellere Iteration und verbesserte Feedbackzyklen erlauben es, Produkte näher an den Kundenbedürfnissen zu entwickeln und schneller auf Marktveränderungen zu reagieren. Gleichzeitig reduzieren sich Kosten und Aufwand für umfangreiche Planung und langwierige Entwicklungszyklen. Trotz aller Vorteile ist das Double-Loop-Modell kein Allheilmittel. Es erfordert Disziplin und Erfahrung, um die Balance zwischen Exploration und Qualitätssicherung zu finden.

Ebenso wichtig ist es, die gesunden Grenzen für die Größe und Komplexität der Modelle zu setzen, um eine Überforderung der KI-Agenten und der Entwickler zu vermeiden. Die Zukunft der Softwareentwicklung wird durch Agentic Coding und Modelle wie das Double-Loop erheblich geprägt sein. Der Paradigmenwechsel hin zu einer kooperativen Mensch-KI-Arbeit verspricht nicht nur effizientere Ergebnisse, sondern auch mehr Freude und Kreativität im Prozess. Entwickler werden so unterstützt, das volle Potenzial von KI zu entfalten, ohne ihre eigene Expertise einzubüßen. Abschließend lässt sich festhalten, dass das Double-Loop-Modell für Agentic Coding eine pragmatische und gleichzeitig inspirierende Herangehensweise darstellt, die in der Lage ist, traditionelle Entwicklungsmethoden auf den Kopf zu stellen und die nächste Generation der Softwareentwicklung einzuleiten.

Wer den Mut hat, sich auf diese iterative Reise einzulassen, kann von einer deutlich verbesserten Produktqualität und einem agilen Workflow profitieren, der die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine neu definiert.