Die Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) in das K-12-Bildungssystem sorgt für angeregte Debatten unter Pädagogen, Eltern und Bildungspolitikern gleichermaßen. Die amerikanische Debatte, die sich auch zunehmend in Europa widerspiegelt, wirft eine grundlegende Frage auf: Wird KI das kritische Denken von Schülern zerstören? In den letzten Jahren hat die Einführung von KI in Schulen, insbesondere in den Vereinigten Staaten, einen deutlichen Aufschwung erlebt. Ein aktuelles Beispiel ist die Anordnung des US-Präsidenten, die den großflächigen Einsatz von KI-Technologie in Schulen vorschreibt, um eine neue Generation von Fachkräften und Innovatoren im Bereich Künstliche Intelligenz auszubilden. Dieses Vorgehen ist nicht unumstritten. Insbesondere die Sorge, dass KI das analytische, reflektierende und kritische Denkvermögen junger Menschen schwächen könnte, gewinnt zunehmend an Aufmerksamkeit.

Der Kern des Problems liegt darin, dass KI mit der Leichtigkeit, komplexe Aufgaben zu erledigen, auch eine Art Bequemlichkeit erzeugt. Schüler könnten versucht sein, sich auf KI-Lösungen zu verlassen, statt sich tiefgründig mit Inhalten auseinanderzusetzen. Dies birgt die Gefahr, dass grundlegende Fähigkeiten wie Problemlösung, logisches Denken und die kritische Bewertung von Informationen verkümmern. KI-Tools, die beispielsweise beim Verfassen von Aufsätzen oder der Lösung von mathematischen Aufgaben unterstützen oder diese sogar vollständig übernehmen, stellen eine Verlockung dar, die leicht genutzt werden kann – oft ohne das notwendige Hintergrundwissen oder die Kritikfähigkeit zu fördern. Die Vertrauensfrage ist ein weiterer entscheidender Faktor.

Schon junge Schülerinnen und Schüler nehmen wahr, dass eine von KI bewertete Schulaufgabe weniger wertschätzend sein könnte als die eines menschlichen Lehrers. Der persönliche Kontakt, die pädagogische Begleitung und das unmittelbare Feedback, das das Lernen erleichtert und motiviert, dürften dadurch leiden. Die Angst, dass Technik die zwischenmenschlichen Elemente des Lernens verdrängt, führt zu großer Skepsis unter Eltern und Pädagogen. Zudem steht zur Debatte, wie transparent KI-gestützte Lern- und Bewertungsverfahren überhaupt sind und ob sie verständlich und gerecht angewandt werden. Ein weiterer kritischer Aspekt ist die Privatsphäre und der Datenschutz.

KI-Systeme in Klassenzimmern erheben und verarbeiten eine Vielzahl von Daten, die von sensiblen personenbezogenen Informationen bis zu Lerngewohnheiten reichen. In vielen Fällen fehlt es an klaren Richtlinien und gesetzlichen Regelungen, die den Schutz dieser Daten sicherstellen. Schüler, Eltern und Lehrkräfte müssen sich darauf verlassen können, dass deren Informationen nicht missbraucht werden. Die aktuelle Situation zeigt jedoch, dass viele Schulen mit der Implementierung dieser Technologien überfordert sind und meist weder die erforderlichen finanziellen Mittel noch das technische Know-how besitzen, um diese Herausforderungen kompetent zu bewältigen. Die politische Debatte ist insbesondere in den USA sehr intensiv.

Während der Präsident die Förderung von KI in Bildungseinrichtungen als notwendig für die wirtschaftliche Zukunft und die Innovationskraft des Landes darstellt, kritisieren Experten fehlende Vorbereitung und überhastete Einführung. Das unreflektierte Abschieben von Verantwortung auf lokale Schulen und Lehrkräfte ist problematisch. Es fehlt ein durchdachtes Konzept, wie KI sinnvoll und pädagogisch wertvoll eingesetzt werden kann, ohne das Lernen negativ zu beeinflussen oder gar zu ersetzen. In Deutschland ist die Situation vergleichbar, wenn auch die Einführung von KI im Unterricht bislang langsamer vonstattengeht. Die Skepsis gegenüber einer übermäßigen Technologisierung des Unterrichts und die Betonung humanistischer Werte spielen hier eine größere Rolle.

Dennoch zeigt sich auch hier ein wachsendes Interesse, digitale Kompetenzen frühzeitig zu vermitteln und KI-Technologien im Bildungsbereich zu nutzen. Entscheidend ist, dass eine Balance gefunden wird, bei der KI als unterstützendes Werkzeug fungiert und nicht die Verantwortung für das Denken und Lernen der Schüler übernimmt. Lehrkräfte sind ein zentraler Faktor für den Erfolg oder Misserfolg einer KI-Integration. Sie müssen sowohl bezüglich der Technik geschult als auch für die pädagogischen Herausforderungen sensibilisiert werden. Der Aufbau von Kompetenzen, die es ermöglichen, KI sinnvoll einzusetzen und Schüler zu kritischem Umgang mit Technologie anzuleiten, ist unabdingbar.

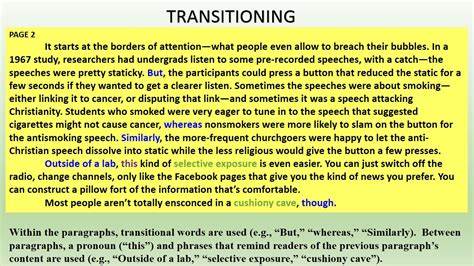

Die Gefahr besteht, dass ohne ausreichende Fortbildung und Ressourcen die Lehrer in der Rolle von bloßen Überwachern und Administratoren technischer Systeme landen, anstatt ihre pädagogischen Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Weiterhin ist das kritische Denken an sich ein komplexer Prozess, der nicht einfach durch technologische Vorlagen ersetzt werden kann. Es handelt sich um die Fähigkeit, Informationen zu hinterfragen, verschiedene Perspektiven einzunehmen und eigene Schlüsse zu ziehen. Diese Fähigkeiten entwickeln sich besonders durch Diskussion, Kreativität und Problemlösung mit realem Bezug. Künstliche Intelligenz kann teilweise unterstützen, etwa durch die Bereitstellung von Informationen oder die Anregung zur Reflexion, jedoch besteht die Gefahr, dass automatisierte Antworten und ergebnisorientierte Arbeitsweisen den Prozess verkürzen und oberflächlicher machen.

Ein Blick auf die gesellschaftliche Dimension zeigt, dass die Diskussion um KI in Schulen Teil einer größeren Debatte über den Einfluss von Technologie auf das Lernen und die Bildung ist. Die Digitalisierung bietet enorme Chancen, öffnet neue Lernwege und kann die Anpassung an individuelle Bedürfnisse fördern. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass der Mensch dadurch entfremdet wird und wichtige soziale und kognitive Kompetenzen verloren gehen. Die Verantwortung liegt nicht allein bei den Bildungseinrichtungen, sondern erfordert die Mitwirkung von Politik, Technologieentwicklern, Familien und der Gesellschaft als Ganzes. Abschließend lässt sich festhalten, dass KI im Bildungsbereich ein zweischneidiges Schwert ist.

Sie bietet unvergleichliche Möglichkeiten, Wissen zu vermitteln und Lernprozesse zu individualisieren. Doch diese Chancen müssen mit Bedacht genutzt werden, damit die Gefahr, das kritische Denken zu zerstören, nicht Realität wird. Ein verantwortungsvoller, transparenter und durchdachter Einsatz von KI erfordert umfassende Strategien, klare gesetzliche Rahmenbedingungen und ein gemeinsames Verständnis für die Bedeutung von Bildung als menschlichem Prozess, der mehr verlangt als Effizienz und Automatisierung.