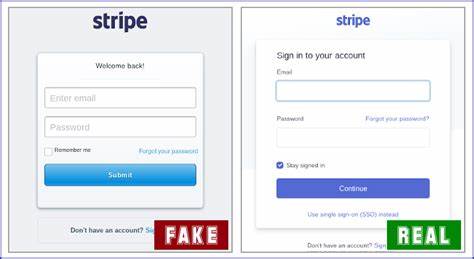

Zahlungsdienstleister wie Stripe sind aus der heutigen digitalen Wirtschaft nicht mehr wegzudenken. Unternehmen setzen auf solche Plattformen, um den Zahlungsverkehr zu vereinfachen und schnelle Transaktionen zu ermöglichen. Doch was passiert, wenn das Vertrauen in diese Dienstleister enttäuscht wird – und es um enorme Summen geht? Genau das ist einem Unternehmer widerfahren, der über 800.000 US-Dollar von Stripe vorenthalten bekam. Dieser Bericht erzählt über die Hintergründe, den Verlauf des Konflikts und die Lehren, die Unternehmer daraus ziehen sollten.

Der Geschäftsalltag mit Stripe begann für viele Startups und Firmen versprechend. Stripe bot eine unkomplizierte Lösung, die es Unternehmen erlaubte, weltweit Zahlungen abzuwickeln. Die Vorteile lagen klar auf der Hand: einfache Integration, niedrige Gebühren und ein zuverlässiges System. Doch je größer die Beträge, desto kritischer wird die Beziehung. Der genannte Unternehmer nutzte Stripe für sein wachsendes Unternehmen und verarbeitete innerhalb kurzer Zeit mehrere hunderttausend Dollar an Transaktionen.

Probleme traten auf, als Stripe plötzlich erklärte, Teile der Gelder würden vorläufig einbehalten werden. Die Gründe dafür wurden vage angegeben – mögliche Risiken oder Unstimmigkeiten im Transaktionsverlauf. Für den Unternehmer waren die 800.000 US-Dollar jedoch nicht nur eine Zahl, sondern hart erarbeitete Einnahmen, die dringend benötigt wurden, um laufende Kosten zu decken und Investitionen zu tätigen. Die Zurückhaltung von so erheblichen Beträgen löste verständlicherweise eine Krise aus.

Was folgte, war eine Phase intensiver Kommunikation mit Stripe, jedoch mit mäßigem Erfolg. Auf Nachfragen erhielt der Unternehmer nur standardisierte oder ausweichende Antworten. Die Fristen, in denen die Gelder freigegeben werden sollten, wurden wiederholt verschoben, und versprochene Klarstellungen blieben aus. Die Situation verschlechterte sich weiter, als wichtige Geschäftspartner und Mitarbeiter auf das ausstehende Geld warteten, was die Geschäftsabläufe zunehmend lähmte. Die Reaktion in der Öffentlichkeit war ebenfalls prägnant.

Der Unternehmer wandte sich an Foren, soziale Medien und Plattformen wie Hacker News, um seine Geschichte zu teilen und Hilfe sowie Ratschläge zu erhalten. Dort stieß er auf gemischte Reaktionen. Einige Nutzer rieten dazu, rechtliche Schritte einzuleiten, während andere vor der langen Dauer von Gerichtsverfahren warnten. Es zeichnete sich ab, dass Kommunikation allein nicht ausreichen würde, um das Problem zu lösen. Aus juristischer Sicht ist der Fall komplex.

Zahlungsdienstleister agieren in einem regulierten Umfeld mit streng definierten Haftungs- und Prüfungsmechanismen. Wenn sie Verdacht auf Betrug, Geldwäsche oder andere illegale Aktivitäten haben, sind sie verpflichtet, Gelder einzubehalten und zu prüfen. Doch dies schafft für betroffene Unternehmen eine enorme Belastung und Unsicherheit, vor allem wenn diese Verdachtsmomente nicht klar kommuniziert werden. Ein weiteres Problem besteht darin, dass es keine einheitliche rechtliche Handhabe gibt, die Unsicherheiten bei der Einbehaltung von Geldern schnell auflösen könnte. Ein weiteres Thema in diesem Zusammenhang ist die Bedeutung von Vertragsgestaltung und Risikomanagement gegenüber Zahlungsdienstleistern.

Unternehmer sollten vor der Nutzung solcher Plattformen die Nutzungsbedingungen und eventuelle Klauseln sorgfältig prüfen. Darüber hinaus ist es ratsam, sich frühzeitig rechtlich beraten zu lassen, um im Falle von Streitigkeiten gewappnet zu sein. Das Beispiel zeigt, wie wichtig es ist, nicht nur auf Bequemlichkeit zu setzen, sondern auch mögliche Szenarien für finanzielle Engpässe durch Rückhalt von Geldern einzuplanen. Darüber hinaus verdeutlicht dieser Fall, wie kritisch der Kundenservice und die Transparenz von Zahlungsdienstleistern sind. Unternehmen verlangen nicht nur technisch reibungslose Abläufe, sondern auch schnelle und klare Kommunikation, wenn Probleme auftreten.

Verzögerungen und aussichtslose Nachfragen führen zu Frustration und können Schäden für das Geschäft verursachen. Stripe, in diesem Fall, ließ den Betroffenen lange Zeit mit unklaren Aussagen im Ungewissen – ein Umstand, der das Vertrauen massiv erschütterte. Die Erfahrungen dieses Unternehmers sind eine Warnung und gleichzeitig eine Einladung zu mehr Aufmerksamkeit im Umgang mit Finanzdienstleistern. Während Stripe und andere Plattformen grundsätzlich eine bedeutende Unterstützung im Zahlungsverkehr darstellen, bergen sie auch Risiken, die nicht auf die leichte Schulter genommen werden sollten. Eine ausführliche Dokumentation der Kommunikation, eine verständliche Vertragsgrundlage sowie die Bereitschaft, bei Problemen rechtlichen Beistand einzuholen, können entscheidende Faktoren sein.

Auch wenn rechtliche Schritte als letzter Ausweg gelten, lohnt es sich, so früh wie möglich aktiv zu werden. Anwälte mit Erfahrung im Zahlungsverkehr und Wirtschaftsrecht können helfen, die Situation zu bewerten und mögliche Lösungswege aufzeigen. Der Prozess mag langwierig sein, doch er ist oft notwendig, um unrechtmäßige Zurückhaltung großer Geldsummen zu überwinden. Schließlich bleibt die Frage, wie solche Fälle in Zukunft besser vermieden werden können. Unternehmen könnten alternative Zahlungsdienstleister prüfen, die andere Konditionen oder einen transparenteren Umgang mit Risiken bieten.