Zölle und Vergeltungsmaßnahmen sind zentrale Themen in der internationalen Wirtschaftspolitik, deren Bedeutung nie abnimmt. In einer zunehmend globalisierten Welt, in der Handelsbeziehungen komplex und verflochten sind, haben Zollbarrieren weitreichende Auswirkungen auf Volkswirtschaften weltweit. Die jüngsten Ereignisse, insbesondere die am 2. April 2025 verkündeten Zollmaßnahmen in den USA, zeigen einmal mehr, dass die Einführung und Reaktion auf Zölle nicht nur isolierte Handelspolitiken darstellen, sondern tiefgreifende makroökonomische Konsequenzen mit sich bringen. Die Analyse dieser Auswirkungen kann helfen, politische Entscheidungen besser zu verstehen und zukünftige Strategien im internationalen Handel effektiver zu gestalten.

Im Zentrum der Diskussion steht dabei ein New-Keynesianisches Zwei-Länder-Modell, das die USA und den Rest der Welt als maßgebliche Handlungseinheiten betrachtet und deren Interaktionen im Zuge von Zolländerungen simuliert. Dieses Modell beleuchtet nicht nur die direkten Effekte von Zollanhebungen, sondern auch die Dynamik bei Eskalationsbewegungen wie Handelskriegen mit wechselseitigen Vergeltungszöllen. Die Einführung eines unilateral um zehn Prozentpunkte erhöhten Zollsatzes auf US-Warenimporte bringt deutliche Kontraktionseffekte auf das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) der USA mit sich. Ein solcher Schritt belastet die heimische Wirtschaft, da die höheren Kosten für importierte Waren generell auf Konsumenten und in weiterer Folge auf Produzenten durchschlagen. Dies führt zu einer Verzerrung in der Produktionsstruktur und Konsummustern, welche den wirtschaftlichen Output insgesamt senkt.

Gleichzeitig begünstigt ein Preisanstieg importierter Zwischenprodukte und Endgüter inflationäre Tendenzen, was wiederum die Geldpolitik vor Herausforderungen stellt. Die Zentralbank ist gezwungen, auf diesen Inflationsanstieg zu reagieren, oftmals durch eine restriktivere Geldpolitik, die das Wirtschaftswachstum zusätzlich dämpfen kann. Eine weitere makroökonomisch relevante Konsequenz der Zollerhöhung ist die Verschlechterung der Handelsbilanz der USA. Obwohl eine Einfuhrzollerhöhung dazu gedacht sein kann, die heimische Produktion zu schützen und die Importnachfrage zu mindern, führt das komplexe Zusammenspiel verschiedener Faktoren oftmals zu einem paradoxen Ergebnis: Die Leistungsbilanz verschlechtert sich durch steigende Importpreise, die nicht gleichmäßig durch eine Reduktion der Importmenge kompensiert werden. Zudem wirken sich Zölle auch auf das reale Wechselkursniveau aus, da sich Handelsströme verschieben und globale Kapitalflüsse beeinflusst werden.

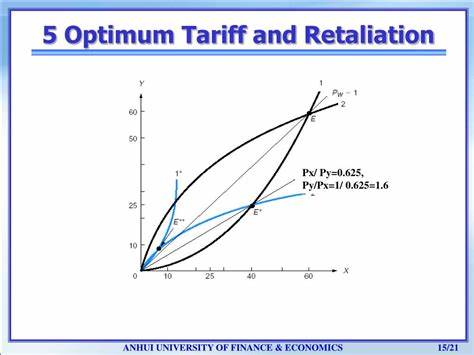

Aus der Sicht des Wohlstands lässt sich die Einführung eines unilateral erhöhten US-Zolls differenzierter beurteilen. Zwar generiert ein solcher Zoll in einer isolierten Betrachtung Wohlfahrtsgewinne für die USA durch eine Verbesserung der terms of trade, also unter Berücksichtigung der relativen Preise im internationalen Austausch. Diese Verbesserung resultiert daraus, dass die USA mit geringeren Preisen für die eigenen Exporte konfrontiert werden, während die Importpreise steigen. Dieser Effekt kann kurzfristig vorteilhaft für die US-Wirtschaft sein. Sobald jedoch andere Länder mit ähnlichen Zollschritten reagieren, also Vergeltungszölle einführen, fallen diese Vorteile weg.

Die wirtschaftliche Eskalation in Form eines Handelskriegs sorgt für Belastungen auf allen Seiten, wodurch Wohlstandsgewinne neutralisiert oder gar ins Negative gekehrt werden. Die Analyse zeigt, dass das Verhältnis zwischen der Größe und Offenheit der Wirtschaften eine entscheidende Rolle für die Wirkungen von Zöllen spielt. Die USA als große Wirtschaft mit relativer Stärke im globalen Handel reagieren anders auf solche Maßnahmen als kleinere, offenere Volkswirtschaften. Die asymmetrische Bedeutung verschiedener Länder beeinflusst sowohl die Intensität der Reaktionen als auch die globalen Rückkopplungseffekte. Auch die Rolle der Geldpolitik ist nicht zu unterschätzen.

Die Zentralbanken müssen die inflationsfördernden Auswirkungen von Zöllen internalisieren und ihre geldpolitischen Strategien entsprechend anpassen. Der daraus entstehende Zinspolitikmix wirkt wiederum auf die makroökonomische Entwicklung zurück, indem er die Nachfrage bremst und zugleich den Wechselkurs beeinflusst. Die Wechselwirkung zwischen handelspolitischen Instrumenten und monetären Maßnahmen verstärkt insgesamt die Komplexität und Unvorhersehbarkeit von Zollentscheidungen. Ein weiterer zentraler Aspekt ist die Bedeutung von Zwischenprodukten im globalen Handel. Moderne Wertschöpfungsketten basieren in hohem Maße auf dem grenzüberschreitenden Austausch von Komponenten und Halbfertigprodukten.

Zölle auf solche Zwischengüter haben oft eine viel größere potenzielle Wirkung als Zölle auf Endprodukte, da sie die Kostenstrukturen in mehreren Ländern gleichzeitig beeinflussen und damit die gesamte Produktionskette verteuern. Dies kann zu einer Abnahme der globalen Produktionseffizienz führen, die nicht nur einzelne Volkswirtschaften, sondern die internationale Wettbewerbsfähigkeit insgesamt beeinträchtigt. Das Zusammenspiel all dieser Faktoren unterstreicht, dass Zölle mehr als nur Handelshemmnisse sind. Sie stellen komplexe makroökonomische Schocks dar, die weit über bilateral-politische Absichten hinausgreifen. Ihre Analyse erfordert daher eine multidimensionale Betrachtung, die wirtschaftliche Größe, Offenheit, Geldpolitik und Wertschöpfungsketten berücksichtigt.

Die jüngsten empirischen und modellbasierten Erkenntnisse bieten wichtige Impulse für politische Entscheidungsträger. Sie legen nahe, dass ein „Rückzug“ aus protektionistischen Maßnahmen langfristig vorteilhafter sein kann als die Eskalation von Handelskonflikten. Neben ökonomischen Schadensbegrenzungen spielt auch die Wahrung internationaler Kooperation und Stabilität eine große Rolle. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Einführung von Zöllen und die darauffolgenden Vergeltungsmaßnahmen zu einem konjunkturellen Gegenwind führen, der sowohl die realwirtschaftliche Entwicklung bremst als auch Inflationsrisiken erhöht. Auch wenn kurzfristige terms of trade-Effekte positiv sein können, wird der Zuwachs an Wohlstand bei globaler Eskalation neutralisiert.

Der Fokus auf eine koordinierte internationale Handelspolitik und ein ausgewogenes Verhältnis zwischen protektionistischen und offenhandelsorientierten Mechanismen erweist sich als entscheidend, um makroökonomische Stabilität und nachhaltiges Wachstum zu sichern. Die Zukunft der globalen Wirtschaftsordnung hängt wesentlich davon ab, wie Staaten mit der Herausforderung umgehen, sicherzustellen, dass Handelsmaßnahmen zum Wohl aller und nicht nur kurzfristigen nationalen Vorteilen eingesetzt werden.