Der Rechtsstreit Solomon gegen Triller, verhandelt vor dem Second Circuit im Jahr 2025, markiert einen wichtigen Meilenstein in der juristischen Auseinandersetzung mit sogenannten Meta Pixeln und dem US-amerikanischen Video Privacy Protection Act (VPPA). Hinter dieser Entscheidung verstecken sich grundlegende Fragen darüber, wie personenbezogene Daten im Kontext der modernen Internetnutzung definiert und bewertet werden können. Gleichzeitig illustriert der Fall die Schwierigkeiten, die sich bei der Anwendung von Gesetzen aus einer anderen technischen Ära auf heutige digitale Technologien ergeben. Meta Pixel, früher bekannt als Facebook Pixel, ist ein Online-Tracking-Tool, das von vielen Webseitenbetreibern eingesetzt wird, um das Verhalten von Nutzern auf ihren Seiten zu analysieren. Solche Pixel sammeln unterschiedliche Informationen über das Nutzungsverhalten, darunter welche Videos ein Nutzer ansieht, und können diese Informationen an Facebook weiterleiten.

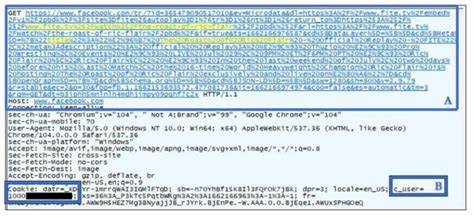

Genau diese Weitergabe von Nutzungsdaten stand im Zentrum der Klage von Solomon, die von einem Verstoß gegen den VPPA ausging. Der VPPA wurde ursprünglich 1988 verabschiedet, um die unerlaubte Weitergabe von Video-Verleihdaten zu verhindern und sollte der Privatsphäre von Videozuschauern Schutz bieten. Triller, ein Streaming-Dienst und Konkurrent von Plattformen wie TikTok, nutzte das Meta Pixel auf seiner Webseite und in seiner Anwendung, um das Nutzerverhalten zu verfolgen. Solomon argumentierte, dass die durch das Pixel an Facebook gesendeten Informationen, insbesondere die Titel der angesehenen Videos und eine Facebook-ID (FID), personenbezogene Daten seien, deren Weitergabe ohne Einwilligung verboten sei. Ein bedeutender Kritikpunkt war zudem, dass Triller die Nutzer nicht über das Vorhandensein der Pixel informierte und auch keine Möglichkeit zur Ablehnung der Datenweitergabe bot.

Im Vergleich zu anderen Fällen, in denen Datenschutzhinweise zumindest eine nachträgliche Information ermöglichten, wirkte Trillers Vorgehen eher undurchsichtig. Die Herausforderung für die Gerichte bestand darin, den Begriff der „personenbezogenen Daten“ beziehungsweise im VPPA-Kontext „personally identifiable information“ angemessen zu definieren. Der VPPA selbst liefert hierzu keine klare Definition, was die Richter vor die Aufgabe stellte, an bestehenden Präzedenzfällen und weiteren juristischen Maßstäben anzuknüpfen. Vorangegangene Entscheidungen aus anderen Gerichtsbarkeiten schufen dabei ein uneinheitliches Bild: In einigen Fällen wurden technische Informationen, die nur mit aufwendigen Mitteln einer Identifizierung dienen könnten, nicht als personenbezogen eingestuft. In anderen wurden solche Daten mit einer niedrigeren Schwelle bewertet und somit als schützenswert anerkannt.

Der Second Circuit wählte in Solomon vs. Triller einen Mittelweg, indem er auf den Maßstab des „gewöhnlichen Menschen“ abstellte. Demnach muss die Information so aufbereitet sein, dass eine im Alltag technisch unerfahrene Person ohne besonderen Aufwand die Identität oder das Videokonsumverhalten eines Nutzers erkennen kann. Die Analyseelemente im Meta Pixel, die aus kodierten URL-Bestandteilen wie Videotiteln und einer scheinbar verschlüsselten Facebook-ID bestanden, erfüllten diesen Maßstab jedoch nicht. Aus Sicht eines durchschnittlichen Nutzers seien die Daten kaum interpretierbar, da sie in technischer Programmiersyntax präsentiert würden, die ohne vertieftes technisches Verständnis oder Recherche nur schwer entzifferbar sei.

Diese Argumentation steht allerdings nicht ohne Kritik da. Die Annahme, dass Nutzer technisch unbeholfen seien und nicht die Motivation hätten, einfache Internetrecherchen durchzuführen, wurde von Experten als zu eng gefasst und sogar realitätsfern bewertet. Gerade im Zeitalter zunehmender digitaler Medienkompetenz und wachsender Sensibilität für Datenschutzfragen sei es fraglich, ob dieser Standard den tatsächlichen Fähigkeiten und Verhaltensweisen moderner Internetnutzer gerecht wird. Darüber hinaus steckt in der Entscheidung ein tiefer liegendes Dilemma, das den gesamten Bereich des Datenschutzes im digitalen Umfeld betrifft. Viele Datenschutzgesetze, darunter auch der amerikanische VPPA, stammen aus einer Zeit, in der technische Komplexität und Datenverarbeitungspraktiken noch lange nicht an die heutigen Verhältnisse heranreichten.

Die Rasterung von heute offensichtlich harmlosen Datenfragmente zu „personbezogenen Informationen“ erschwert die Rechtsprechung erheblich und führt zu einem Flickenteppich unterschiedlichster Entscheidungen. Im Fall von Solomon vs. Triller bestätigte die Berufungsinstanz die erstinstanzliche Abweisung. Das Gericht urteilte, dass die übertragenen Informationen zwar zweifellos technische Zeichenfolgen enthielten, die Videotitel und Nutzungsdaten codiert wiedergaben, diese Daten für den sogenannten „average person“ jedoch nicht leicht auszuwerten seien. Dies bedeutete, dass der Klägerin die Voraussetzung für einen VPPA-Verstoß fehlte, da keine ausreichende „personenbezogene“ Identifizierung vorlag.

Diese Entscheidung hat weitreichende Konsequenzen. Sie setzt einen Präzedenzfall, der weitere VPPA-Klagen im Kontext von Meta Pixeln und ähnlichen Tracking-Technologien erschweren dürfte. Andere Verfahren, die ähnliche technische Erfassungen betreffen, könnten sich an der „ordinary person“-Definition orientieren und auf eine engere Auslegung personenbezogener Daten pochen. Gleichzeitig zeigt sich, dass eine klare, einheitliche Gesetzgebung dringend notwendig ist, um Rechtsunsicherheiten auszuräumen und Betroffenen wie Unternehmen mehr Klarheit zu verschaffen. Ein weiterer Punkt, der bei dieser Entscheidung zur Sprache kommt, ist die Transparenz von Unternehmen im Umgang mit Tracking-Technologien.

FITE, so der ursprüngliche Name von Triller, versäumte es, seine Nutzer über das Vorhandensein und die Funktionsweise des Meta Pixels sowie die Datenweitergabe zu informieren. Datenschutzexperten weisen immer wieder darauf hin, dass transparente Richtlinien und eine echte Einwilligung der Nutzer zentrale Voraussetzungen für die rechtmäßige Nutzung solcher Werkzeuge darstellen. Das Gegenteil davon – wie im vorliegenden Fall – kann bei anderen Gerichten oder unter anderen rechtlichen Rahmenbedingungen durchaus zur Haftung führen. Interessant ist auch der technische Aspekt der Meta Pixel: Diese werden bei jeder Ansicht eines Videos aktiviert und senden umfangreiche Parameter über das Nutzungsverhalten an Facebook. Die dabei übermittelten Informationen reichen von den Titeln der angeschauten Videos bis zu Nutzeridentifikatoren.

Damit sind sie ein mächtiges Instrument im digitalen Marketing, das aber zugleich das Risiko einer massiven Weitergabe sensibler Daten birgt. Die gerichtliche Auseinandersetzung zeigt, wie schwer es ist, zwischen legitimen Geschäftsinteressen, Verbraucherschutz und Datenschutz abzuwägen. Die juristische Analyse des Blogautors Eric Goldman verdeutlicht zudem die Komplexität der VPPA-Fälle in Verbindung mit Meta Pixeln. Sein Hinweis auf frühere Gerichtsentscheidungen zeigt, dass die amerikanische Rechtsprechung in diesem Bereich noch keinen endgültigen Konsens erreicht hat. Die Entscheidung drückt eine vorsichtige Interpretation aus, die Rechtssicherheit schaffen möchte, ohne die rapide technischen Entwicklungen zu ignorieren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Solomon vs. Triller-Urteil exemplarisch zeigt, wie die Verquickung von veralteten Datenschutzgesetzen mit modernen digitalen Technologien immense Herausforderungen für Justiz und Gesellschaft mit sich bringt. Die technische Beschaffenheit von Daten, der Kenntnisstand der Nutzer und die Frage der transparenten Kommunikation durch Unternehmen sind heute entscheidende Kriterien bei der Bewertung der Rechtmäßigkeit von Online-Tracking. Für die Zukunft bleibt zu beobachten, ob der US-Kongress oder andere Gesetzgeber aktiv werden, um den VPPA und damit verbundene Regelungen an den technologischen Fortschritt anzupassen. Unternehmen sind gut beraten, ihre Datenschutzpraktiken zu überprüfen und verstärkt auf Nutzertransparenz sowie informierte Einwilligungen zu achten, um potenzielle Rechtsrisiken zu minimieren.

Der Fall Solomon vs. Triller ist daher weit mehr als ein bloßer Rechtsstreit um Meta Pixel. Er ist ein Spiegelbild der sich ständig wandelnden Beziehungen zwischen Technologie, Datenschutz und Rechtsprechung, die auch im deutschen und europäischen Kontext von zunehmender Bedeutung sind. Digitale Rechtssicherheit bedarf moderner, klarer Gesetzgebung und einer kritischen Reflexion darüber, wie digitale Daten heute verarbeitet, verstanden und geschützt werden können.