In einer unglaublichen Wendung des Betrugs erzählte die jüngste Enthüllung aus den USA von einem Fall, der sowohl die Technologiebranche als auch die nationale Sicherheit erschüttert. Ein Nagelstudio-Mitarbeiter aus Maryland, Minh Phuong Ngoc Vong, gestand, in einer groß angelegten Verschwörung verwickelt zu sein, bei der er seine amerikanische Identität an IT-Entwickler aus China vermietete, die angeblich nordkoreanischen Ursprungs sind. Diese Entwickler nutzten gefälschte Profile, um bei mindestens 13 verschiedenen US-Unternehmen Remote-IT-Jobs zu bekommen und dabei sensible Regierungsprojekte zu infiltrieren. Das Ausmaß und die Folgen dieser betrügerischen Aktivitäten sind bemerkenswert und verdeutlichen zugleich, wie verwundbar moderne Arbeitsmodelle gegenüber politischen und wirtschaftlichen Angriffen sein können. Vong, der in Wirklichkeit keinerlei formale Ausbildung oder Erfahrung im IT-Bereich hatte, heiratete Fakten mit Täuschung, indem er falsche Lebensläufe vorlegte, die von seinen Komplizen ausgearbeitet wurden.

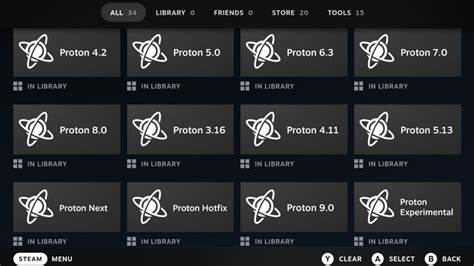

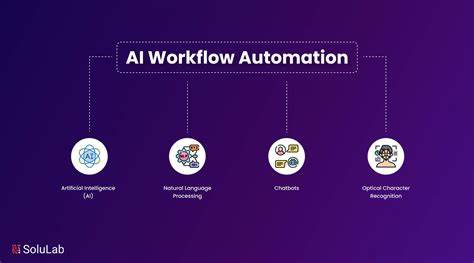

In den Lebensläufen behauptete er, Abschlüsse von angesehenen Universitäten zu besitzen und über langjährige Berufserfahrung zu verfügen, was in direktem Gegensatz zu seiner tatsächlichen Beschäftigung in einem Nagelstudio steht. Dieser Identitätsbetrug ermöglichte es ihm, bei renommierten Unternehmen angenommen zu werden, die teilweise mit hochsensiblen Regierungsbehörden wie der Federal Aviation Administration und der Department of Defense zusammenarbeiten. Besonders brisant ist, dass die Remote-Jobs teilweise den Zugang auf geheime Netzwerke und Infrastruktur gestatteten und somit erheblichen Schaden an der nationalen Sicherheit anrichten konnten. Die Methoden hinter der Masche wurden von den Ermittlern sorgfältig entlarvt: Vong installierte auf den ihm zur Verfügung gestellten Firmen-Laptops spezielle Software, mit der seine Komplizen in China Zugang zu Unternehmenssystemen hatten. Über Videokonferenzen nahm die nordkoreanische Seite an Meetings teil und gab sich als Vong aus, wobei es sogar zu Verwechslungen zwischen dem echten Amerikaner und den Täuschern kam.

Die Kombination aus moderner Technologie und dem Wunsch nach versteckter Kontrolle über sensible Arbeitsbereiche wurde somit optimal ausgenutzt. Die Ermittlungen ergaben, dass der Fall keineswegs ein Einzelfall ist. Vielmehr handelt es sich um eine umfassende Betrugsoperation, bei der mehrere Doppelidentitäten verwendet und hunderte solcher Jobs besetzt wurden, um Nordkoreas kriminelle Finanzierungsquellen für sein Atomwaffenprogramm zu speisen. Dabei ist der Umsatz der Operationen enorm und reicht laut UN-Schätzungen von mehreren hundert Millionen Dollar pro Jahr. Die großflächige Beschaffung von Geldern durch solche kriminellen IT-Vorhaben stellt nicht nur eine Herausforderung für Strafverfolgungsbehörden dar, sondern zeigt auch die Notwendigkeit eines besseren Schutzes digitaler Arbeitsplätze in Zeiten des globalen Cyberkriegs.

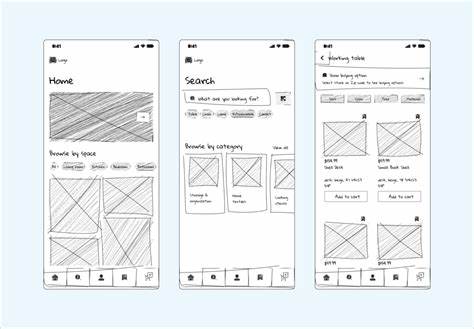

Experten in der IT-Sicherheitsbranche bewerten die Enthüllungen als wichtigen Schritt, um das Netzwerk ausländischer Einflüsse und Cyberkriminalität zu durchbrechen, warnen jedoch gleichzeitig vor der anhaltenden und sogar steigenden Bedrohung. Die ständig weiterentwickelte Täuschungstechnik und die weltweite Ausbreitung dieser Methoden erschien in jüngsten Berichten auch in Europa, wo ähnliche Vorgänge in Deutschland, Portugal und anderen Ländern entdeckt wurden. Die Gefahr, dass durch diese kriminellen Netzwerke hochsensible Regierungs- und Infrastruktursysteme infiltriert werden, ist somit besonders hoch und erfordert verstärkte internationale Zusammenarbeit. Das FBI und andere Sicherheitsbehörden arbeiten intensiv daran, solche Betrugsnetzwerke zu identifizieren und zu zerschlagen. Gleichzeitig stellen die Vorfälle die Arbeitswelt vor die Frage, wie Identitäten effektiv überprüft und Fernarbeitsstellen sicher vergeben werden können.

Unternehmen sollten mehr Augenmerk auf die Validierung von Bewerberdaten richten und moderne Überwachungstechnologien einsetzen, um unautorisierte Zugriffe zu verhindern. Auch die Einführung von mehrstufigen Authentifizierungsprozessen und die Schulung von Mitarbeitern im Erkennen von verdächtigen Aktivitäten gehören zu empfohlenen Maßnahmen. Die Gefährdung durch solche Betrugsmaschen betrifft nicht nur Regierungsbehörden, sondern auch Unternehmen der Privatwirtschaft. Der wirtschaftliche Schaden durch solche betrügerischen Operationen kann erheblich sein, angefangen von den Kosten für verlorene Arbeitszeiten bis hin zu langfristigen Auswirkungen auf Vertrauen und Reputation. Zugleich wird das Thema zum Symbol für die Herausforderungen der digitalen Ära, in der aufstrebende Technologien einerseits neue Arbeitsmodelle ermöglichen, andererseits aber auch Missbrauch und kriminelle Aktivitäten erleichtern.

Der Fall um den Nagelstudio-Mitarbeiter Minh Phuong Ngoc Vong zeigt, wie gefährlich es sein kann, wenn Betrüger moderne digitale Werkzeuge für ihre Zwecke missbrauchen. Er unterstreicht auch, wie wichtig es ist, globale Bedrohungen in der Cyberwelt ernst zu nehmen und frühzeitig Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Nur durch konsequente Ermittlungen, verbesserte Sicherheitsprotokolle und internationale Kooperationen kann es gelingen, diese vielschichtigen Bedrohungen einzudämmen und die Integrität von Arbeitsplätzen und nationalen Interessen zu schützen. Außerdem sensibilisiert der Fall Unternehmen und Behörden gleichermaßen dafür, wie wichtig es ist, in Zeiten von Remote-Arbeit und digitaler Vernetzung verstärkt auf Compliance und Sicherheitsstandards zu achten. Die Digitalisierung der Arbeitswelt bringt Chancen, doch ebenso erhebliche Risiken mit sich, die nicht unterschätzt werden dürfen.

Die Zusammenarbeit zwischen Staat, Wirtschaft und Sicherheitsfirmen nimmt daher eine Schlüsselrolle ein, um Lösungen für diese Herausforderungen zu finden und umzusetzen. Die Zukunft der Arbeit erfordert eine Balance zwischen Flexibilität und Sicherheit, die nur durch innovative Technologien und bewusste strategische Maßnahmen möglich ist. Der globale Kontext und die zunehmende Verflechtung internationaler Akteure machen die Thematik noch komplexer und verdeutlichen den Handlungsbedarf auf allen Ebenen. Abschließend lässt sich feststellen, dass der Fall von Minh Phuong Ngoc Vong beispielhaft für eine neue Ära digitaler Kriminalität steht, die sich unbeobachtet und raffiniert in scheinbar alltäglichen Situationen entfaltet. Die aufgezeigten Sicherheitslücken und betrügerischen Methoden geben wertvolle Einblicke für zukünftige Schutzmechanismen und verdeutlichen, wie wichtig es ist, Wachsamkeit und technisches Know-how kontinuierlich zu bündeln, um nationalen und wirtschaftlichen Schaden zu verhindern.

Nur mit einem umfassenden und ganzheitlichen Ansatz lassen sich solche Gefahren frühzeitig erkennen und wirkungsvoll bekämpfen, damit die digitale Arbeitswelt zu einem sicheren und vertrauenswürdigen Ort für alle bleibt.