Die Handelskonflikte und Zölle, die in den letzten Jahren unter der Präsidentschaft von Donald Trump eingeführt wurden, haben eine spürbare Verunsicherung in der globalen Geschäftswelt ausgelöst. Zahlreiche Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mussten ihre Gewinnprognosen überarbeiten oder ganz zurückziehen. Die wirtschaftliche Planung wird dadurch immer schwieriger, da in einem Umfeld hoher Unsicherheit langfristige Strategien kaum noch realisierbar sind. Diese Situation treibt sowohl Investoren als auch Unternehmen in eine defensive Haltung und schafft einen spürbaren Gegenwind für das Wirtschaftswachstum. Auslöser dieser Dynamik sind vor allem die tarifären Maßnahmen der US-Regierung, die unter anderem auf Stahl, Aluminium und verschiedene Konsumgüter erhoben werden.

Diese Zölle führen zu steigenden Kosten für Unternehmen, die in ihren Lieferketten auf importierte Waren und Materialien angewiesen sind. Besonders stark betroffen sind Industrieunternehmen wie Automobilhersteller, die teils komplexe, grenzüberschreitende Produktionsketten unterhalten. General Motors, ein prominentes Beispiel aus den USA, zog vorübergehend seine Gewinnprognose zurück und verschob wichtige Investorenkommunikationen, um die Auswirkungen der Zölle zu bewerten. Auch Unternehmen aus anderen Sektoren, von der Lebensmittelindustrie über Haushaltsgeräte bis zur Luftfahrt, reagierten mit ähnlichen Schritten. Eine Analyse diverser Unternehmen zeigt, dass mehr als 40 Konzerne weltweit ihre Ausblicke für das Geschäftsjahr zurückgezogen oder nach unten korrigiert haben.

Das deutet auf eine weit verbreitete Unsicherheit hin, die sich durch die gesamte Wirtschaft zieht. Die derzeitige Situation ist für CEOs und Finanzvorstände eine große Herausforderung, da die makroökonomische Entwicklung kaum vorhersehbar ist. Electrolux CEO Yannick Fierling brachte die Verunsicherung auf den Punkt, indem er erklärte, dass keine verlässlichen Aussagen über die künftige Zolllage getroffen werden könnten. Die politische Kursänderung beziehungsweise die Rücknahme von Zöllen in einigen Fällen zeugt von der Instabilität der Rahmenbedingungen. Neben den direkten Kostensteigerungen durch Zölle belastet die Unsicherheit rund um die Handelspolitik auch die Stimmung in der Wirtschaft.

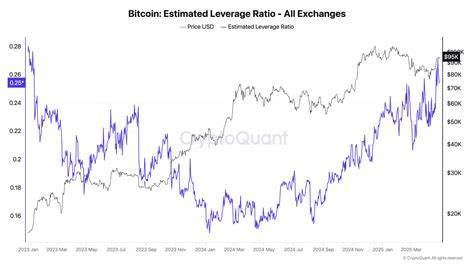

Investoren und Konsumenten verunsichert das schwankende politische Umfeld zunehmend. Aktienmärkte reagierten unmittelbar auf diese Unsicherheit mit fallenden Kursen, was sich unter anderem an einem markanten Rückgang des S&P-500-Index und steigenden Volatilitätsmessungen feststellen lässt. Einige Experten weisen darauf hin, dass hierdurch nicht nur kurzfristige Kursverluste verursacht werden, sondern auch längerfristige Auswirkungen auf das Investitionsverhalten von Unternehmen wahrscheinlich sind. Der Stellenabbau bei großen Firmen ist ebenfalls ein Indikator für die wirtschaftlichen Spannungen. So kündigte das Logistikunternehmen UPS den Abbau von etwa 20.

000 Arbeitsplätzen an, um auf die gestiegenen Kosten durch Zölle und eine geringere Geschäftserwartung zu reagieren. Solche Maßnahmen haben einen direkten Einfluss auf den Arbeitsmarkt und können gesamtwirtschaftlich zu einer gedämpften Nachfrage führen, was wiederum die Konjunktur negativ beeinflusst. Auf der Makroebene spiegeln sich diese Herausforderungen auch in den erwarteten Wachstumszahlen der US-Wirtschaft wider. Während zu Beginn des Jahres 2025 noch ein leichtes Wachstum prognostiziert wurde, korrigierten führende Banken und Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Erwartungen mehrfach nach unten. Die Vorstellungen reichen nun von einer Stagnation bis hin zu einer leicht negativen Wachstumsrate für das erste Quartal.

Diese Entwicklung spricht dafür, dass die Vertrauenskrise in der Wirtschaft bereits erste Wirkungen zeigt und die Handelspolitik maßgeblich dazu beiträgt. Die US-Regierung hat zwar versucht, die Investoren und Konsumenten mit Ankündigungen über Steuererleichterungen und Deregulierungen zu beruhigen, doch die praktischen Auswirkungen der Zölle und des Handelsstreits zu mildern, fällt schwer. Einige Rücknahmen von Zöllen, beispielsweise bei Autozulieferteilen, zeigten zwar eine gewisse Pragmatik in der politischen Strategie, doch insgesamt bleibt der Handelskonflikt ein zentrales Hemmnis für viele Unternehmen. International ist das Bild ähnlich angespannt. Weltweit leiden Unternehmen unter den gestiegenen Handelshemmnissen, insbesondere jene, die in die USA exportieren oder auf amerikanische Lieferanten angewiesen sind.

Die Verunsicherung über die künftige Handelsordnung führt dazu, dass internationale Investitionsentscheidungen häufig vertagt oder angepasst werden, was das globale Wachstum zusätzlich belastet. Darüber hinaus haben die Tarifmaßnahmen auch tiefere strukturelle Fragen aufgeworfen. Die Rolle der Globalisierung und internationaler Lieferketten wird zunehmend hinterfragt. Manche Unternehmen wägen inzwischen verstärkt eine stärkere Regionalisierung ihrer Produktion ab, um vom US-Markt unabhängiger zu werden. Diese mögliche Neuausrichtung hat massive Folgen für logistische Netzwerke, Investments und Beschäftigungsmuster.

Die Medienberichterstattung und Analystenkommentare betonen, dass es im kommenden Jahr entscheidend sein wird, wie die Handelspolitik gestaltet wird. Das Risiko eines sich verschärfenden Handelskriegs oder einer längerfristigen Hängepartie ist nicht zu unterschätzen und birgt erhebliche Risiken für die Wirtschafts- und Finanzmärkte. Für Unternehmen bleibt vor allem die Anpassungsfähigkeit wichtiger denn je. Strategien müssen kurzfristig flexibel sein, um schnell auf politische Veränderungen reagieren zu können. Daneben steigt die Bedeutung von Szenarienplanung und Risikomanagement.

Investoren wiederum achten verstärkt auf Unternehmen mit soliden Bilanzen und transparenten Kommunikationsstrategien, die auch in Zeiten hoher Unsicherheit Stabilität signalisieren. Abschließend zeigt sich, dass die Trump-Zölle eine Kettenreaktion in der Unternehmenswelt ausgelöst haben, die weit über die unmittelbaren Preissteigerungen hinausgeht. Die Unsicherheit untergräbt Vertrauen, Planungssicherheit und letztlich auch Investitionsbereitschaft. Die kommenden Monate werden zeigen, ob politische Kompromisse und wirtschaftliche Maßnahmen den Unternehmen ausreichend Spielraum zur Anpassung geben oder ob die Folgen des Handelskonflikts noch tiefer in die Wirtschaftsstrukturen einsickern werden.