Im wissenschaftlichen Diskurs ist die oft zitierte Warnung „Korrelation impliziert keine Kausalität“ allgegenwärtig. Doch trotz dieser bekannten Maxime bleibt für viele Menschen unklar, wie wir dann tatsächlich Ursache und Wirkung von bloßen Zusammenhängen unterscheiden können. Warum reicht es nicht aus, nur zu beobachten, dass zwei Ereignisse häufig gleichzeitig auftreten, um zu verstehen, ob das eine das andere verursacht? Stattdessen erfordert der Nachweis von Kausalität ein viel komplexeres Vorgehen, und genau hier setzt moderne kausale Inferenz an – ein Gebiet, das in den letzten Jahrzehnten erheblich gewachsen ist und dessen Grundlagen maßgeblich durch den Forscher Judea Pearl geprägt wurden. Korrelation beschreibt eine statistische Beziehung zwischen zwei oder mehr Variablen. Wenn zwei Variablen korreliert sind, zeigt dies nur, dass sie gemeinsam auftreten oder sich zusammen verändern.

So kann etwa die Zahl der verkauften Eissorten mit der Anzahl der Sonnenbrände ansteigen, was aber keineswegs bedeutet, dass der Verkauf von Eis Sonnenbrände verursacht. Häufig sind hier saisonale oder andere externe Faktoren verantwortlich. Daraus ergibt sich die zentrale Herausforderung: Nur weil A mit B zusammenhängt, heißt das nicht, dass A B verursacht oder umgekehrt. Eine berühmte verdeutlichende Illustration sind die sogenannten „spurious correlations“ – scheinbar frappierende Zusammenhänge zwischen völlig unzusammenhängenden Variablen. Ein Beispiel, das 2012 für Aufsehen sorgte, zeigte die Korrelation zwischen dem Wachstum von Facebook und den Renditen griechischer Staatsanleihen.

Obwohl diese Daten statistisch betrachtet zusammenhängen, liegt weit entfernt von der Vorstellung, dass der Erfolg des sozialen Netzwerks direkt die europäische Finanzkrise beeinflusse oder umgekehrt. Um kausale Zusammenhänge zu verstehen, bedarf es daher mehr als nur statistischer Beobachtungen. In der idealen wissenschaftlichen Welt werden randomisierte kontrollierte Experimente eingesetzt. Dabei werden die untersuchten Probanden zufällig in Gruppen aufgeteilt, wobei jede Gruppe unterschiedliche Behandlungen oder Bedingungen erfährt. Solche Versuche erlauben es, Störeinflüsse zu kontrollieren und somit kausale Einflüsse relativ klar herauszuarbeiten.

Doch in vielen Fällen sind derartige Experimente ethisch nicht vertretbar, praktisch schwer durchführbar oder schlicht unmöglich – etwa, wenn es um historische Ereignisse, gesellschaftliche Vorgänge oder langfristige Prozesse geht. Hier kommen kausale Modelle und mathematische Werkzeuge wie die kausale Kalkültheorie von Judea Pearl ins Spiel. Anstatt sich nur auf einfache Korrelationen zu verlassen, werden komplexe Netzwerke von Variablen konstruiert, die mögliche Ursache-Wirkungs-Beziehungen abbilden. Diese Modelle sind als gerichtete azyklische Graphen (DAGs) aufgebaut, bei denen jeder Knoten eine Variable repräsentiert und gerichtete Kanten mögliche Kausalrichtungen anzeigen. Das innovative an Pearls Ansatz ist die Einführung von „do-Operatoren“ – eine Art hypothetisches Eingreifen in ein System, das simuliert, wie sich eine Variable verändern würde, wenn man gezielt eingreifen könnte, um einen Wert festzulegen.

So unterscheidet man die bloße Beobachtung, dass jemand raucht, von der Vorstellung, diese Person dazu zu zwingen, zu rauchen. Die Unterschiede in den daraus resultierenden Wahrscheinlichkeiten geben Hinweise auf wirkliche kausale Zusammenhänge. Ein klassisches Beispiel ist die langjährige Diskussion um Rauchen und Lungenkrebs. Ursprünglich basierte der Verdacht auf kausalem Zusammenhang vor allem auf der Beobachtung statistischer Zusammenhänge. Gegner dieser Sichtweise argumentierten, es könne versteckte, unbekannte Faktoren geben, die sowohl das Rauchverhalten als auch das Krebsrisiko beeinflussen.

Ein perfekt durchgeführtes randomisiertes Experiment, bei dem Menschen gezwungen würden, entweder zu rauchen oder nicht, gibt es jedoch nicht aus ethischen Gründen. Trotz dieser Schwierigkeiten gelingt es mithilfe von kausalen Modellen und dem dazugehörigen Kalkül, auf der Grundlage rein beobachtender Daten robuste Rückschlüsse über die Kausalität zu ziehen – und so letztlich zu bestätigen, dass Rauchen tatsächlich Lungenkrebs verursachen kann. Eine weitere Herausforderung in der kausalen Analyse manifestiert sich im sogenannten Simpson-Paradoxon. Dieses beschreibt den Effekt, dass die Richtung der Beziehung zwischen zwei Variablen sich umkehren kann, wenn man eine dritte Variable berücksichtigt. Ein historisches Beispiel fand sich bei der Abstimmung zum US-amerikanischen Bürgerrechtsgesetz von 1964.

Auf nationaler Ebene sah es so aus, als hätten Republikaner die Gesetzesvorlage stärker unterstützt als Demokraten. Doch als die Daten nach Herkunft sortiert wurden – Nord versus Süd – ergab sich in beiden Regionen das Gegenteil: Innerhalb jeder Region hatte die Partei mit dem höheren Anteil an Befürwortern der Vorlage jeweils die anderen überwogen. Ursache hierfür war die unterschiedliche regionale Parteizusammensetzung, die den Gesamteindruck verfälschte. Das Simpson-Paradoxon verdeutlicht anschaulich, warum naive Interpretationen von Daten sehr irreführend sein können und warum das Verständnis von kausalen Beziehungen sowohl sorgfältige Modellierung als auch das Einbeziehen aller relevanten Variablen erfordert. Ohne dies kann man leicht falsche Schlussfolgerungen ziehen, die im besten Fall unwissenschaftlich, im schlimmsten Fall tragisch sind.

Der Informationsgehalt des kausalen Kalküls liegt vor allem in drei Regeln, die erlauben, wann es in einem kausalen Netzwerk angemessen ist, bestimmte Variablen zu ignorieren, Interventionen zu simulieren oder Einflüsse auszuschließen. Diese Regeln basieren auf dem Konzept der d-Separation, einem Kriterium, das graphentheoretisch beschreibt, wann Variablen in einem Netzwerk bedingt unabhängig voneinander sind – sprich wann man vergessen kann, dass eine Variable existiert, ohne Informationen zu verlieren. Die Anwendung dieser Prinzipien ermöglicht es Wissenschaftlern, komplexe Zusammenhänge zu entwirren, versteckte Einflüsse aufzudecken und je nach Fragestellung gezielt Hypothesen zu prüfen. Damit bietet die kausale Inferenz wertvolle Methoden, die den Weg für evidenzbasierte Entscheidungen in Medizin, Politik, Wirtschaft und weiteren Bereichen bereiten. In der Praxis ist die Konstruktion eines realistischen kausalen Modells eine anspruchsvolle Aufgabe.

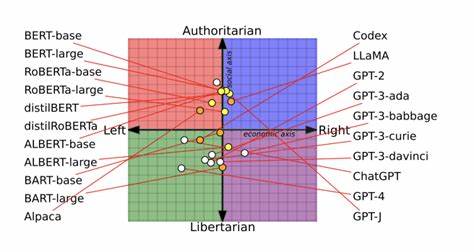

Es bedarf eines tiefen Verständnisses der zugrundeliegenden Mechanismen, zur Vermeidung von Fehlschlüssen und zur Gewährleistung, dass alle wichtigen Faktoren berücksichtigt sind. Außerdem ist es wichtig, ein Bewusstsein für die Beschränkungen solcher Modelle zu entwickeln, denn ein Modell ist immer eine vereinfachte Abbildung der Realität. Die Integration von kausalen Modellen mit modernen Datenanalysetechniken verspricht transformative Fortschritte, insbesondere angesichts der zunehmenden Verfügbarkeit großer, komplexer Datenmengen. Die Herausforderung besteht darin, geeignete Algorithmen zu entwickeln, die automatisch plausible kausale Modelle identifizieren und verifizieren können. Forschung in den Bereichen Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen widmet sich genau diesem Ziel.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Korrelation ein wichtiger, aber unzureichender Hinweis auf Kausalität ist. Der Nachweis einer kausalen Beziehung erfordert sorgfältige methodische Ansätze, die über bloße statistische Zusammenhänge hinausgehen. Die Entwicklung der kausalen Inferenz, insbesondere durch das Pionierwerk von Judea Pearl, bietet eine theoretische Grundlage, um diese komplexen Fragestellungen systematisch zu bearbeiten. Durch den Einsatz kausaler Modelle, d-Separation und do-Operatoren können Forscher Hypothesen überprüfen, selbst wenn klassische Experimente nicht möglich sind. Das Verständnis von Kausalität ist essenziell, um nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch im Alltag und in der Politik fundierte Entscheidungen zu treffen.

Während statistische Korrelationen oberflächliche Muster aufzeigen, gewährt die kausale Inferenz Einblicke in die Mechanismen, die hinter den Zusammenhängen stehen. So wird aus bloßer Beobachtung wirkliche Erkenntnis über Ursache und Wirkung – die Grundlage für Veränderung und Fortschritt.