Die Entwicklung des Python-Packagings hat in den letzten Jahrzehnten einen weiten Weg zurückgelegt. War es Anfang der 2000er Jahre noch ein mühsames Unterfangen, Python-Module zu bauen und zu verteilen, so hat sich das Ökosystem bis heute mithilfe vielfältiger Werkzeuge und Standards grundlegend verändert. Im Zentrum dieser Entwicklung steht die Einführung der Datei pyproject.toml, die in den letzten Jahren zum Herzstück moderner Python-Projektkonfiguration geworden ist. Um die Bedeutung der pyproject.

toml-Datei zu verstehen, lohnt sich ein Blick auf die Geschichte des Python-Packagings und die Herausforderungen, die zur Entwicklung neuer Standards geführt haben. Damals, im Jahr 1998, begann die Reise mit dem Problem, wie man Python-Code zuverlässig bauen und teilen kann. Die Antwort folgte in Form von distutils, das 2000 fest in die Python-Standardbibliothek integriert wurde und das Erstellen von Quellpaketen über eine setup.py ermöglichte. Dieses System erlaubte zwar die grundlegende Strukturierung von Python-Paketen, war jedoch in seiner Funktionalität beschränkt.

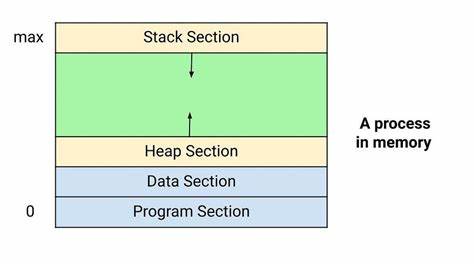

Die Erweiterung durch setuptools im Jahr 2004 brachte Verbesserungen, indem sie Abhängigkeiten deklarierbar machte und das Installationsprogramm easy_install einführte. Durch setuptools wurden Python-Pakete bedeutend flexibler handhabbar, doch auch diese Lösung war nicht frei von Schwächen. pip, eingeführt im Jahr 2008 als moderneres Tool gegenüber easy_install, etablierte sich schnell als Standard bei der Paketverwaltung. Dennoch blieb die Abhängigkeit zwischen pip und setuptools eng geknüpft, was die Skalierbarkeit und Erweiterbarkeit des Systems einschränkte. Das Kernproblem bestand darin, dass das systematische Erkennen von Build-Abhängigkeiten nicht ohne das Ausführen der setup.

py möglich war. Dies führte zu einem Teufelskreis: Man musste die Datei ausführen, um herauszufinden, welche Abhängigkeiten sie benötigt, konnte sie aber nicht ohne diese Abhängigkeiten ausführen. Ein weiterer Engpass war die festgelegte Kopplung zwischen pip und setuptools, die es erschwerte, alternative Build-Systeme auf derselben Basis zum Laufen zu bringen. Die Lösung für diese Probleme kam mit zwei wichtigen Python Enhancement Proposals: PEP 517 und PEP 518. PEP 518 führte die pyproject.

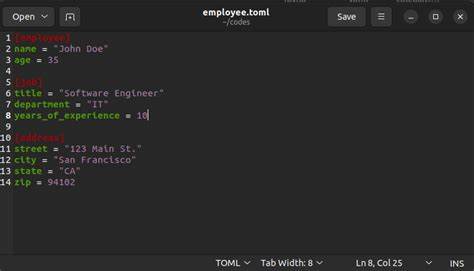

toml-Datei ein, eine deklarative Konfigurationsdatei, in der Build-System-Abhängigkeiten wie setuptools und wheel präzise angegeben werden können. Damit wurde erstmals möglich, die für das Erstellen eines Pakets notwendigen Werkzeuge vorab zu spezifizieren und isoliert zu installieren. So konnten Builds reproduzierbar und unabhängig von der eigentlichen Entwicklungsumgebung durchgeführt werden. Die pyproject.toml hat damit das Ziel, die Setup-Prozesstrennung zu optimieren.

PEP 517 ergänzte diesen Ansatz durch die Definition eines standardisierten Interfaces zwischen sogenannten Build-Frontends und Build-Backends. Pip übernimmt die Rolle des Frontends und ruft das Backend, beispielsweise setuptools oder flit, über definierte Schnittstellen auf. So ist es möglich, unterschiedliche Build-Backends zu verwenden oder zu wechseln, ohne das Bauverfahren grundsätzlich zu verändern. Diese Entkopplung hebt den bisher engen Zusammenhang zwischen pip und setuptools auf und ermöglicht eine größere Flexibilität und Vielfalt bei der Paket-Erstellung. Die pyproject.

toml enthält im Abschnitt [build-system] standardisierte Felder wie requires und build-backend, in denen Abhängigkeiten und Backend-Module angegeben werden. Das erlaubt Tools, die Projekt-Builds verwalten, diese Informationen automatisch zu verarbeiten. Darüber hinaus wurde mit PEP 518 auch ein freier Bereich für Werkzeugkonfigurationen geschaffen, der es Projekt-Tools wie black, flit oder poetry erlaubt, eigene Optionen in der pyproject.toml sauber zu verwalten. In jüngerer Zeit wurde PEP 621 vorgeschlagen, der eine Vereinheitlichung der Projektdaten in der pyproject.

toml anstrebt. Ziel dieses PEP ist es, den Projektnamen, die Version, Beschreibung, Autoreninformationen sowie weitere Metadaten in der Datei standardisiert zu erfassen, damit verschiedene Tools dieselben Daten nutzen können. Diese Entwicklung spiegelt einen fortwährenden Trend zu mehr Standardisierung, Transparenz und Automatisierung im Python-Package-Ökosystem wider. Trotz der Innovationskraft der pyproject.toml bleibt die traditionelle setup.

py weiterhin existent und wird von pip als Fallback unterstützt. Allerdings liegt die Zukunft klar in der Nutzung der pyproject.toml als zentrale Steuerdatei für Build und Projektmanagement. Diese neue Herangehensweise vereinfacht den Veröffentlichungsprozess, erhöht die Kompatibilität verschiedener Werkzeuge und ermöglicht reproduzierbare Builds. Für Entwickler, die native Erweiterungen mit C oder Rust schreiben, eröffnet die saubere Trennung von Build-System-Abhängigkeiten über pyproject.

toml neue Möglichkeiten, komplexe Build-Prozesse besser zu handhaben. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die pyproject.toml ein Meilenstein in der Geschichte des Python-Packagings ist. Sie löst zentrale Probleme der Vergangenheit und schafft eine Grundlage, die sowohl Flexibilität als auch Stabilität bietet. Dank der PEPs 517 und 518 kann die Python-Community heute sicherer, effizienter und moderner Software bauen und verteilen.

Zugleich ist die pyproject.toml ein lebendiges Beispiel für die kontinuierliche Evolution von Open-Source-Ökosystemen, die sich dynamisch an neue Anforderungen anpassen und damit die Zukunftsfähigkeit gewährleisten. Wer modern Python-Projekte entwickelt, kommt heute kaum noch an pyproject.toml vorbei, denn sie markiert den Einstieg in eine neue Ära des Paketmanagements, die Entwicklung und Distribution deutlich verbessert.