Die Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) im Bereich der Softwareentwicklung erlebt derzeit eine bemerkenswerte Transformation. Innovative Werkzeuge wie Codex und Claude Code, die eine konversationelle Benutzeroberfläche integrieren, verändern das traditionelle Bild von der Programmierung. Anstelle der altbekannten IDEs oder Texteditoren entstehen neue Interfaces, die primär auf Dialog und Intention setzen – ein Paradigmenwechsel, der nicht nur die Art und Weise, wie Entwickler arbeiten, nachhaltig beeinflussen könnte, sondern auch die gesamte Dynamik zwischen den verschiedenen Rollen in einem Softwareprojekt neu definiert. Doch trotz der Faszination und des Potenzials, das diese Technologien mit sich bringen, steht ein fundamentales Prinzip der Informationsverarbeitung weiterhin im Mittelpunkt: die Erhaltung der Komplexität. Dieses Konzept ist entscheidend, um zu verstehen, wo die Grenzen der Automatisierung liegen und welche Rolle der Mensch in zukünftigen Entwicklungsszenarien weiterhin spielen wird.

Beim Einsatz von Systemen wie Codex und Claude Code geht es nicht mehr nur darum, einfachen Code schneller zu generieren. Vielmehr liegt der Fokus darauf, die Intention des Entwicklers oder des Produktmanagers besser zu erfassen, um daraus maschinenlesbare Formulierungen zu schaffen, die automatisch in funktionalen Code umgewandelt werden können. Der Paradigmenwechsel entspringt der Annahme, dass Programmieren zunehmend zu einer Kommunikationsform wird, bei der der Mensch vor allem Absichten definiert statt sich in Details der Implementierung zu verlieren. Diese Entwicklung ist faszinierend, weil sie das Zusammenspiel von Mensch und Maschine grundlegend verändert. Es entsteht eine neue Form der Zusammenarbeit, die jedoch nicht per se die Komplexität eliminiert, sondern sie vielmehr transformiert und verlagert.

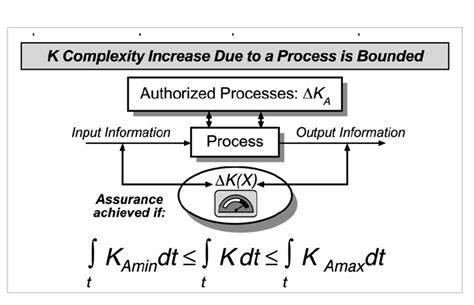

Der Begriff der Komplexitätserhaltung basiert auf einem theoretischen Konzept, das eng mit der Kolmogorov-Komplexität verknüpft ist. Diese beschreibt die minimal nötige Informationsmenge, um ein bestimmtes Objekt oder eine Idee vollständig zu beschreiben. Auch wenn KI-Modelle in der Lage sind, komplexe Informationen viel verständlicher und strukturierter aufzubereiten, können sie die inhärente Komplexität der Aufgabe oder des Problems selbst nicht einfach eliminieren. Dies bedeutet, dass die Herausforderung, die Intention nicht nur verständlich auszudrücken, sondern auch vollständig und präzise darzustellen, weiterhin beim Menschen verbleibt. Die KI kann also zwar unterstützen, indem sie unstrukturierte, sprunghafte oder unklare Eingaben verfeinert, in einen logischen Zusammenhang bringt und so die Kommunikation optimiert, aber sie kann die Quelle der Komplexität nicht ersetzen.

In praktischen Anwendungen zeigt sich dies oft darin, dass KI-gestützte Programmierassistenten zwar hervorragende Vorschläge und Codefragmentierungen liefern können, die allerdings ein korrektes und vollständiges menschliches Input voraussetzen. So mag Codex einen 20.000 Zeilen umfassenden Codebestand im Idealfall auf eine kurze beschreibende Zusammenfassung herunterbrechen können, doch diese ist im besten Fall so präzise und durchdacht wie die zugrundeliegende Erklärung, die jemand verfasst hat. Die Einfachheit der Beschreibung ist nur möglich, weil eine verständliche und präzise Absicht definiert wurde – etwas, das im Alltag vieler Programmierer durch Pragmatismus und nicht durch philosophische Gespräche erreicht wird. Die Folgen dieses Prinzips sind tiefgreifend für die Arbeitsorganisation in der Softwareentwicklung.

Historisch gesehen sind viele Stakeholder in Projekten vorhanden, unter anderem Produktmanager, Designer und Ingenieure mit verschiedenen Spezialisierungen, deren Zusammenarbeit häufig durch Kommunikationsprobleme und Verzögerungen erschwert wird. KI kann hier unterstützend wirken, indem sie Dokumentationen verbessert, User Requirements in besser strukturierte PRDs (Product Requirements Documents) übersetzt und so eine klarere Grundlage für die Umsetzung schafft. In diesem Sinne dient KI als Vermittler und als Qualitätsverbesserer der Kommunikation, nicht als Ersatz der menschlichen Rollen in ihrem gesamten Spektrum. Die Vorstellung, dass künftig ganze Entwicklungsprozesse durch KI-Agenten ersetzt werden könnten, ist zwar reizvoll und regt die Fantasie an. Modelle, die User Needs direkt in PRDs übersetzen oder sogar eigenständig PRs (Pull Requests) erstellen und genehmigen, könnten theoretisch eine Art automatisierte Organisation (AI Autonomous Organization - AAO) etablieren, die Menschen weitgehend als Konsumenten sieht.

Dieses Szenario stellt jedoch die Frage nach der Bedeutung und Notwendigkeit der ursprünglichen menschlichen Beteiligung erneut: Warum waren so viele Rollen und Abstimmungsprozesse nötig? Offenbar nicht nur, weil Menschen Fähigkeiten begrenzt sind oder weil Kommunikation schwierig ist, sondern weil es immer auch um den Umgang mit der inhärenten Komplexität der Aufgaben geht, die nicht einfach wegoptimiert werden kann. Die Praxis zeigt, dass auch bei sehr leistungsfähigen KI-Tools eine starke sprachliche und fachliche Präzision notwendig ist, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Ein Beispiel ist die Nutzung von Excel-Formeln wie SUMPRODUCT in Kombination mit ROUND, die sehr präzise ausgedrückt sein müssen, damit der Algorithmus oder die KI-Anwendung den tatsächlichen Intentionen entspricht. Die menschliche Fähigkeit, kontextuell und kreativ mit Abstraktionen umzugehen, bleibt ein entscheidender Faktor. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die KI nicht das Ziel verfolgt, Komplexität zu eliminieren, sondern sie zu kanalisieren und neu zu organisieren.

Die paradigmatische Verschiebung hin zu „AI als direktem Programmieragenten“ bedeutet also nicht das Ende menschlicher Arbeit in der Softwareentwicklung, sondern eine Evolution in der Art und Weise, wie Mensch und Maschine zusammenwirken. Damit bleiben wir im Kern mit der Komplexitätserhaltung konfrontiert. KI kann die Oberfläche glätten, Unschärfen beseitigen und Abläufe schneller gestalten, aber fundamental werden komplizierte Sachverhalte nicht einfacher, nur weil sie automatisch bearbeitet werden. Die Vorstellung einer vollständig autonomen Softwareentwicklungswelt, in der Menschen als Entwickler obsolet werden, erscheint deshalb deutlich weniger realistisch, wenn man Komplexität als unüberwindbare Schranke begreift. Vielmehr wird zukünftig eine neue Art der Zusammenarbeit entstehen, bei der KI als intelligenter Assistent fungiert und menschliche Fähigkeiten ergänzt – besonders in den Bereichen Intuition, kritisches Denken und kreative Problemlösung, die bislang nicht automatisierbar sind.

Die Herausforderung für Entwickler und Unternehmen besteht darin, diese neue Dynamik zu verstehen und gezielt zu nutzen. Die Integration von KI-Tools sollte darauf abzielen, die vorhandene Komplexität bewusster handhabbar zu machen, indem Prozesse transparenter gestaltet und menschliche Stärken effektiver eingebunden werden. Die bloße Automatisierung einzelner Schritte ist angesichts des Prinzips der Komplexitätserhaltung ein unzureichender Ansatz. Stattdessen ist eine neurale Symbiose zwischen Mensch und KI erforderlich, die durch klare Kommunikation, sorgfältige Bedarfsdefinition und kontinuierliche Anpassung geprägt ist. Am Ende werden es weniger die technischen Möglichkeiten der KI sein, die den Fortschritt bestimmen, sondern vielmehr die Fähigkeit, Komplexität nicht zu fürchten, sondern als essentiellen Bestandteil jeder Softwareentwicklung zu akzeptieren.

Das Anerkennen und Bewältigen dieser Komplexität in Kooperation mit intelligenten Systemen stellt eine der größten Herausforderungen und zugleich Chancen der kommenden Jahre dar. So entsteht eine Zukunft, in der KI nicht nur ein Werkzeug, sondern ein Partner ist, der menschliche Expertise erweitert und bewahrt – ohne die fundamentalen Grenzen der Informationsdarstellung zu überschreiten.

![Overflow Attacks in Telecommunications Hardware (CVE-2025-32105,06) [pdf]](/images/75F4957D-640B-407F-A3ED-D7CFF3BA1D5D)