Die rasante Entwicklung der Künstlichen Intelligenz (KI) hat in den letzten Jahren zahlreiche Unternehmen weltweit dazu veranlasst, massiv in diese Technologie zu investieren. Gerade generative KI, die nicht nur analysiert, sondern eigenständig Inhalte erzeugt, sorgt für enorme Aufmerksamkeit. Doch eine aktuelle Studie von IBM über das Vertrauen und die Erfahrungen von 2.000 CEOs zeigt ein überraschendes Detail: Der Hauptantrieb für die meisten AI-Ausgaben ist nicht der erwartete wirtschaftliche Nutzen, sondern die Angst, von der eigenen Branche abgehängt zu werden – im Fachjargon FOMO (Fear of Missing Out) genannt. Dieses Phänomen führt dazu, dass viele Organisationen KI-Lösungen implementieren, ohne deren konkreten Mehrwert abschließend beurteilen zu können.

Die Erkenntnisse aus der IBM-Umfrage bieten tiefe Einblicke in den aktuellen Stand des KI-Einsatzes und die Herausforderungen, mit denen Unternehmen heute konfrontiert sind. Trotz des brodelnden Hypes gehen nur etwa 25 Prozent der befragten Unternehmen davon aus, dass sich ihre KI-Projekte bereits wirtschaftlich lohnen und die geplanten Renditen bringen. Eine knappe Mehrheit von 52 Prozent sieht zwar positiven Mehrwert, dieser geht oft über reine Kosteneinsparungen jedoch nicht hinaus. Dies überrascht angesichts der hohen Erwartungen, die oft mit AI-Initiativen verbunden werden. Das zeigt: Der Weg von der bloßen Implementierung zur echten Wertschöpfung ist lang und holprig.

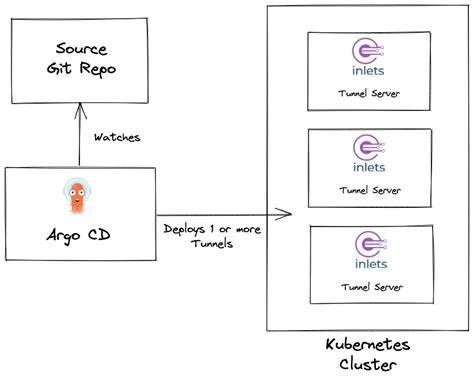

Interessanterweise ist ein wesentlicher Teil der implementierten KI-Agenten und Systeme nicht für einzelne, isolierte Aufgaben konzipiert, sondern zielt darauf ab, ganze Arbeitsabläufe zu automatisieren. Dabei sollen unterschiedliche Werkzeuge, Datenquellen und Modelle miteinander vernetzt werden – sei es mit oder ohne menschliches Eingreifen. Der Trend geht klar dahin, dass KI verstärkt auf Agenten setzt, die eigenständig agieren und komplexe Prozesse übernehmen können. Trotzdem bleiben viele der jetzigen Projekte auf einzelne Abteilungen oder eng begrenzte Anwendungsfälle beschränkt. Lediglich 16 Prozent der Unternehmen haben KI-Initiativen über die gesamte Organisation ausgerollt, was verdeutlicht, wie selektiv und punktuell der Einsatz neuster KI-Technologien bisher erfolgt.

Trotz dieser Limitierung legen 65 Prozent der CEOs Wert darauf, dass potenzielle Projekte zumindest eine klare Aussicht auf wirtschaftlichen Nutzen bieten – eine Reaktion auf die Forderung nach messbarem Return on Investment (ROI). Doch genau hier zeigt sich die Diskrepanz: Während viele Investitionen einerseits noch stark von FOMO geprägt sind, fehlt andererseits häufig ein ganzheitliches Verständnis dafür, wie KI gewinnbringend in die Unternehmensstrategie integriert werden kann. Die Angst, von der Konkurrenz überholt zu werden, führt dazu, dass fast zwei Drittel der Firmen die Technologie bereits eingeführt haben, bevor sie den konkreten Nutzen vollständig geprüft haben. Dieser überhastete Einstieg kann finanzielle Mittel binden und Ressourcen binden, die an anderer Stelle fehlen. Ein weiterer Stolperstein auf dem Weg zum wirtschaftlichen Erfolg mit KI ist die technische Komplexität der Lösungen.

Die rasante Entwicklung führt dazu, dass Unternehmen heute mit einer Vielzahl ineinandergreifender Technologien jonglieren müssen, die häufig nicht optimal miteinander harmonieren. Etwa die Hälfte der befragten CEOs klagt über eine Zersplitterung in disparate Systeme, die sowohl das Management erschweren als auch Kosten erhöhen. Die finanzielle Belastung durch teure KI-Hardware, sei es im eigenen Rechenzentrum oder per Cloud, bleibt für viele Unternehmen eine bewältigende Herausforderung. Neben den direkten Kosten für Technologie und Infrastruktur stellt auch der interne Wandel der Arbeitswelt eine große Hürde dar. KI-Systeme brauchen spezielle Kenntnisse zur Entwicklung, Betreuung und zum Betrieb.

Über die Hälfte der Unternehmen stellen mittlerweile gezielt neue, spezialisierte AI-Fachkräfte ein, für viele Mitarbeiter wird zudem eine umfassende Weiterbildung oder Umschulung notwendig werden. Diese personellen Veränderungen gehen mit tiefgreifenden organisatorischen Anpassungen einher und verlangen von Firmen nicht nur finanzielle, sondern auch kulturelle Investitionen. Die IBM-Studie macht darüber hinaus deutlich, dass die Nutzung eigener Datenbestände essenziell ist, um echten Mehrwert aus generativer KI zu schöpfen. Gut 72 Prozent der befragten CEOs halten firmeneigene Daten für den Schlüssel, um wertschöpfende KI-Anwendungen zu realisieren. Doch der Umgang mit Big Data ist keineswegs trivial.

Daten müssen oft erst aufbereitet, bereinigt und standardisiert werden, bevor sie in KI-Systemen effektiv eingesetzt werden können. Viele Unternehmen stecken hier mitten in einem komplexen Transformationsprozess, dessen Erfolg maßgeblich ist für den späteren ROI von KI-Projekten. Trotz der aktuellen Herausforderungen und der noch überschaubaren Anzahl erfolgreich skalierter Verfahren sind die langfristigen Erwartungen der Führungsebene an die Technologie weiter hoch. Ganze 85 Prozent der CEOs gehen davon aus, dass es noch mindestens zwei Jahre dauern wird, bis aus den KI-Investitionen signifikante Renditen erwachsen. Dieser Ausblick unterstreicht den Charakter von künstlicher Intelligenz als eine strategische Investition, die Zeit braucht, um sich zu bewähren und einzupendeln.

Angesichts der schnellen Fortschritte, die beispielsweise IBM mit neuen Produkten wie dem Watsonx Orchestrate Framework präsentiert, das die Erstellung und Verwaltung von KI-Agenten erleichtern soll, gibt es berechtigten Grund zur Hoffnung, dass die Anwendung von KI zunehmend effizienter und zugänglicher wird. Dieses Framework sowie die Integration von KI-Agenten mit gängigen SaaS-Plattformen wie Salesforce oder AWS zeigen, dass sich der Markt langsam von Einzelapplikationen hin zu umfassenden Ökosystemen bewegt. Unternehmen können so Aufgaben automatisieren, die bisher viel manuellen Aufwand erforderten, und ihre Ressourcen gezielter auf strategische Aufgaben lenken. Dennoch sollte die Debatte um KI-Investitionen auch immer die kritische Perspektive und eine realistische Einschätzung der Grenzen mit einschließen. Der Fokus allein auf Hype, Statussymbole oder Angst führt zu ineffizienten Ausgaben und kann die technologische Transformation bremsen.

Nur wer KI ganzheitlich und mit Blick auf langfristige Business-Modelle implementiert, hat die Aussicht, sich im Wettbewerb nachhaltig zu positionieren und echte Innovationen zu erzielen. Dabei spielt die bewusste Steuerung von Datennutzung, Einbindung von Mitarbeitenden und die Auswahl sinnvoller Anwendungsfälle eine entscheidende Rolle. Für Unternehmen heißt dies auch, dass sie Geduld mitbringen und auf kontinuierliche Lernprozesse setzen müssen. Ein rein kurzfristiges Denken in Form von ‚schnellen Gewinnen‘ steht dem Erfolg im KI-Bereich eher entgegen. Zusammengefasst stehen wir an einem Wendepunkt, an dem künstliche Intelligenz zwar enorme Möglichkeiten eröffnet, die aber erst durch kluges Management, mutige Entscheidungen und realistische Zielsetzung freigesetzt werden können.

Die IBM-Studie erinnert als nüchterne Analyse daran, dass Tech-FOMO zwar ein starker Motivator zum Einstieg ist, dieser aber sorgfältig vorbereitet und begleitet werden muss, um aus dem Trend endlich echte wirtschaftliche Vorteile zu generieren. Nur so wird KI nicht zum teuren Prestigeprojekt, sondern zum nachhaltigen Wachstumstreiber in der digitalen Ära.