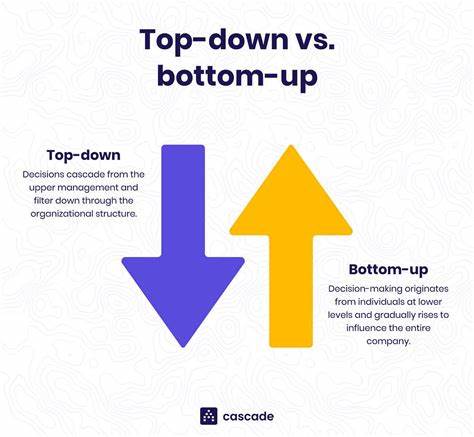

In der Welt der Softwareentwicklung spielt das Wiederverwenden von Code traditionell eine große Rolle. Man hört häufig, dass das Einsparen von Entwicklungszeit und das Vermeiden doppelter Arbeit durch das Nutzen bereits vorhandener Programmbausteine ein wesentlicher Faktor für Erfolg ist. Doch was, wenn gerade das Gegenteil – das bewusste Wegwerfen von Code – eine weitaus effektivere Methode sein kann, um schneller zu lernen, Probleme zu lösen und Projekte voranzutreiben? Diese Idee steht im Mittelpunkt des Konzepts des „Throwaway Code“ oder auf Deutsch: Wegwerf-Code. Diese Herangehensweise zeigt insbesondere für Programmierer, die sich in neue Technologien einarbeiten oder Probleme mit bestimmten Frameworks haben, zahlreiche Vorteile. Dabei geht es nicht darum, den gesamten Softwareprozess zu revolutionieren, sondern vielmehr darum, Übungscodes oder Prototypen bewusst nicht zu erhalten, um sich ungehindert auf das Lernen zu fokussieren und agile Anpassungen vornehmen zu können.

Das Prinzip des Throwaway Codes ist einfach: Wenn man ein neues Konzept erlernt, schreibt man Code, der nur zum Zweck des Verstehens und Experimentierens dient, und verwirft diesen Code im Anschluss konsequent wieder. Anstatt zu versuchen, jeden Codeabschnitt langfristig nutzbar zu machen oder in bestehende Projekte einzufügen, nutzt man den temporären Code ausschließlich als Lernhilfe. Diese Vorgehensweise stellt eine Gegenbewegung zum weit verbreiteten Trend dar, jeden kleinen Prototyp stets aufwendig zu dokumentieren, zu versionieren und zu erhalten, auch wenn der tatsächliche Nutzen langfristig gering ist. Ein großer Vorteil von Throwaway Code liegt darin, dass Programmierer sich so von der Angst vor Fehlern und Refactoring befreien. Fehler werden als unvermeidlicher Bestandteil des Lernprozesses wahrgenommen und müssen nicht in einem bestehenden System komplex nachgebessert werden.

Das erlaubt eine fokussierte Konzentration auf das Verständnis grundlegender Konzepte statt auf Bugfixing und Wartung. Dabei wird der Aufwand für die Einrichtung einer aufwändigen Projektstruktur oder das Erstellen von Repositories reduziert. Oftmals genügt es, einfache Einzeldateien oder kleine Code-Schnipsel zu entwickeln, die schnell erstellt, getestet und dann verworfen werden können. Der Autor Sung M. Kim beschreibt in seinem Erfahrungsbericht, wie ihm dieser Ansatz beim Erlernen von React – einem beliebten JavaScript-Framework – half, typische Stolpersteine zu überwinden.

Anstatt das Hauptprojekt mit immer neuen Fehlern zu überfrachten, entwickelte er viele kleine Übungsprojekte als Separate, die er nach dem Lernen wegwarf. Diese Gewohnheit erlaubte es ihm, schnell neue Konzepte zu testen, ohne das eigentliche Projekt in Gefahr zu bringen. Dadurch konnte er nach bereits kurzer Übungszeit mit diesem „Throwaway“-Code-Prototypen eine funktionierende Demo präsentieren, die ihn und andere begeisterte. In einer Zeit, in der Entwicklungsteams und Solo-Programmierer vielfach unter dem Druck stehen, funktionierende Anwendungen möglichst schnell zu erstellen, kann das Prinzip des Wegwerf-Codes als Befreiung dienen. Es hilft, den Fokus auf das Wesentliche zu behalten und sich in der Anfangsphase von Projekten auf Lernprozesse statt auf Perfektion zu konzentrieren.

Der Druck, sauberen, wiederverwendbaren, vollständig dokumentierten Code zu schreiben, kann gerade am Anfang hinderlich sein und die Motivation bremsen. Besonders für Einsteiger oder Menschen, die eine neue Programmiersprache oder ein neues Framework erlernen, eröffnet Throwaway Coding neue Möglichkeiten der Wissensaneignung. Indem sie nicht mit der Verpflichtung verbunden sind, den geschriebenen Code zu erhalten oder zu perfektionieren, können sie mutiger experimentieren, Sachen durchspielen und dabei vielfältige Fehler machen. Dieses Scheitern in kurzen, isolierten Übungen wirkt sich nicht negativ auf größere Projekte aus und sorgt gleichzeitig für ein tiefgehenderes Verständnis der Materie. Auch aus didaktischer Sicht ist dieser Ansatz interessant.

Er spiegelt die Lernphilosophie des „Learning by Doing“ wider – aktives Tun statt passive Aufnahme. Jeder selbst geschriebene Code ist ein Schritt auf dem Weg zum besseren Verständnis. Indem man zuletzt den Übungscode bewusst entsorgt, signalisiert man sich selbst, dass es nicht um den perfekten Code geht, sondern um den Lernprozess. Das entspannt und sorgt für eine gesunde Distanz zum Code, sodass man sich nicht zu sehr an einzelne Lösungen klammert. Es besteht auch keine Gefahr, dass der Throwaway Code als veralteter „Ballast“ die Codebasis verstopft.

Alte, schlecht dokumentierte Übungsprojekte oder halbfertige Prototypen belasten nach kurzer Zeit nur die Arbeitsumgebung und können Verwirrung stiften. Wem das Entfernen von Code schwerfällt, der entwickelt schnell eine ineffiziente Projektstruktur und verliert durch das Pendeln zwischen zu vielen teilweise unvollständigen Versionen wertvolle Zeit. Die Entscheidung, Code, der nicht weiterverwendet wird, unmittelbar nach dem Lernen zu löschen, fördert Ordnung und Klarheit im Entwicklungsprozess. Throwaway Code ist dennoch nicht für alle Situationen und Projekte geeignet. Bei produktiven Anwendungen, die kontinuierlich gewartet und erweitert werden, ist ein durchdachtes Wiederverwenden von Code selbstverständlich sinnvoll.

Auch dort ist es wichtig, eine gepflegte Codebasis aufzubauen. Aber gerade bei der Einarbeitung oder bei komplexen Herausforderungen in neuen Technologien ist der Wegwerfansatz unschlagbar wertvoll. Er verbindet die nötige Flexibilität mit einem effizienten Lernen und schont somit Zeit und Nerven des Entwicklers. In der Praxis empfiehlt es sich, das Throwaway Konzept mit geeigneten Hilfsmitteln zu unterstützen. Es können einfache Skripte, lokale Entwicklungsumgebungen oder Cloud-basierte Tools genutzt werden, die das schnelle Erstellen und Testen von Code erlauben.

Die Verwendung von Versionierung ist dabei eher ergänzend als verpflichtend. Je schneller und unkomplizierter der Entwickler neue Ideen ausprobieren und verwerfen kann, desto besser kann er sich auf das eigentliche Ziel des Lernens konzentrieren. Das aus Korea stammende Sprichwort „The belly button is bigger than the belly“ verdeutlicht die Gefahr, den Fokus falsch zu setzen. Oft verbringen Entwickler mehr Zeit mit der Fehlerbehebung kleinerer Probleme als mit dem eigentlichen Fortschritt des Projekts. Throwaway Code kann helfen, diese Fehlentwicklung zu vermeiden, indem er den Entwickler motiviert, nicht an jeder Hürde zu verzweifeln, sondern schnell neu zu starten und weiterzumachen.

Throwaway Coding widerspricht nicht dem Prinzip gründlicher Softwareentwicklung, sondern ergänzt es auf praktische Weise. Es ermöglicht gerade in einer Lernphase oder bei der Erprobung unbekannter Technologien ein schnelles Vorankommen, ohne sich in Nebenkriegsschauplätzen zu verlieren. Nach Abschluss der Lernphase kann man dann bewusster und systematischer an ein nachhaltiges Projektdesign herangehen. Zusammenfassend bietet Throwaway Code eine effiziente, stressreduzierende Methode, um Programmierkenntnisse zu vertiefen und Probleme zu lösen. Durch das bewusste Wegwerfen wird der Lernprozess beschleunigt, kreative Freiheit gefördert und die Gefahr einer Überfrachtung der eigenen Codebasis reduziert.

Gerade in schnelllebigen Technologiefeldern ist es eine wertvolle Technik, um agil zu bleiben, Fehler als Lernchance zu sehen und Projekte mit höherer Motivation und weniger Frust zu realisieren.