In einer Welt, in der Geschlechterrollen und Wahrnehmungsmuster sich stetig wandeln, gewinnt der Begriff des "Female Gaze" zunehmend an Bedeutung. Im Gegensatz zum traditionellen "Male Gaze", einer Konzeptualisierung, die vor allem in der Kunst- und Filmtheorie verbreitet ist und die männliche Sichtweise als normativen Ausgangspunkt darstellt, beschreibt der Female Gaze eine weibliche Perspektive auf Darstellung, Objektivierung und Selbstdarstellung. Dieses Konzept hilft dabei, tiefere Einblicke in die Erfahrungen von Frauen zu erhalten und eröffnet neue Möglichkeiten, Geschlechterdynamiken besser zu verstehen und zu interpretieren.Der Male Gaze, geprägt durch Theorien wie die des Kunstkritikers John Berger, zeigt, wie Frauen in Medien und Kunst oft als Objekte männlicher Begierde dargestellt werden – sie erscheinen, während Männer handeln. Dieser männliche Blick ist lange Zeit als Standard akzeptiert worden, was weitreichende Auswirkungen auf das Selbstbild von Frauen hatte.

Frauen lernen, sich selbst so zu sehen, wie sie von Männern gesehen werden – sie werden zu Objekten der Betrachtung und formen dadurch ihre Identität mit diesem Bewusstsein.Der Female Gaze hingegen bietet eine Gegenperspektive. Er beschreibt nicht nur, wie Frauen Männer wahrnehmen, sondern vor allem, wie Frauen sich selbst betrachten, sowohl in ihrer Beziehung zu sich selbst als auch in gesellschaftlichen Zusammenhängen. Dies ist keine einfache Umkehrung der Objektivierung, sondern vielmehr ein komplexer Prozess, bei dem Frauen sowohl Subjekte als auch Objekte ihres eigenen Blickes werden. Besonders in der heutigen digitalen Welt zeigt sich diese Dynamik deutlich, etwa durch das Phänomen der Selfies und der Art, wie Frauen sich in sozialen Medien präsentieren.

Ein Beispiel aus der Praxis illustriert diese Situation besonders gut: Die Auseinandersetzung um Fotos des Sängers Olly Murs verdeutlicht ein Missverständnis zwischen männlicher und weiblicher Wahrnehmung. Murs veröffentlichte „Vorher“ und „Nachher“-Bilder seiner körperlichen Veränderung. Männer bewerteten meist das athletischere „Nachher“-Bild als attraktiver, während viele Frauen das „Vorher“-Bild bevorzugten. Auf den ersten Blick könnte man Frauen vorwerfen, sie würden nicht ehrlich reagieren. Doch bei näherer Betrachtung offenbart sich, dass Männer und Frauen unterschiedliche Kriterien anlegten.

Männer bewerteten die körperliche Erscheinung isoliert, während Frauen den sozialen Kontext und die Selbstpräsentation hinter den Bildern mitbedachten. Das „Nachher“-Bild wirkte auf sie eher inszeniert, im Sinne eines „Anbietens“ des Körpers für den Blick anderer, eine Dynamik, die in der feministischen Theorie als ungleich und problematisch betrachtet wird.Diese geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Wahrnehmung sind tief verwurzelt in sozialen und kulturellen Mustern. Frauen sind weit häufiger dazu konditioniert, sich der Objektivierung bewusst zu sein – und entsprechend ihre Selbstwahrnehmung und ihr Verhalten daran anzupassen. Das spiegelt sich auch in der Art wider, wie junge Frauen soziale Medien nutzen.

Während Männer in der Regel Fotos aus der Ich-Perspektive posten – sogenannte POV-Bilder –, teilen Frauen häufig Bilder, auf denen sie selbst aus der Perspektive eines Dritten zu sehen sind. Diese Differenz wird nicht selten falsch interpretiert als Selbstbezogenheit oder fehlende innere Tiefe, doch sie zeigt vielmehr das ständige Bewusstsein der Frauen, beobachtet zu werden und entsprechend zu agieren.Die junge Frau, die sich in sozialen Medien als Teil eines größeren Netzwerks aus Beobachtern und Betrachteten inszeniert, steht dabei vor einer widersprüchlichen Herausforderung. Sie nutzt die Selbstpräsentation, um Macht und Kontrolle über ihr Bild zu gewinnen, doch gleichzeitig ist sie sich der Risiken bewusst: Kritik, Objektivierung und nicht selten auch Mobbing sind Gefahren, die das Navigieren in diesem Raum erschweren. Diese permanente Reflexion des eigenen Bildes und der Wirkung auf das andere Geschlecht ist keine Seltenheit, sondern ein strukturgebendes Element weiblicher Erfahrung.

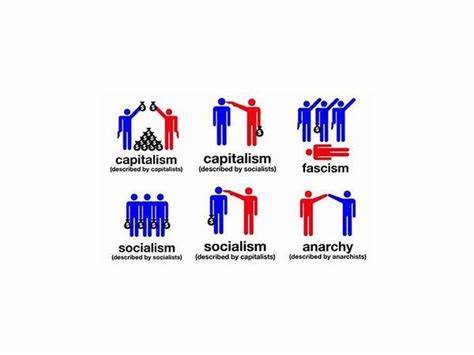

Die Akzeptanz der Unterschiede in der Wahrnehmung zwischen den Geschlechtern ermöglicht es, das Geschlechterverhältnis realistischer und empathischer zu betrachten. Die Annahme einer grundsätzlichen Gleichheit aller Menschen, die in vielen liberalen Gesellschaften propagiert wird, trägt häufig zu Missverständnissen bei. Zwar sind Männer und Frauen keine unterschiedlichen Spezies, doch die sozialen Erfahrungen, Erwartungen und kulturellen Einflüsse erzeugen unausweichliche Divergenzen. Das Hervorheben und Anerkennen dieser Unterschiede ist kein Zurückfallen in stereotype Geschlechterbilder, sondern ein Schritt hin zu einem tieferen Verständnis und letztlich zu mehr gegenseitigem Respekt.Im kulturellen und künstlerischen Kontext gewinnt der Female Gaze zunehmend an Einfluss.

Filme, Serien und Kunstwerke, die aus weiblicher Perspektive erstellt werden, zeigen oft eine ganz andere ästhetische und emotionale Tiefe. Frauen handeln nicht nur als Figuren in einer männlich geprägten Erzählung, sondern als aktive Subjekte mit eigenen Wünschen, Motiven und Sichtweisen. Diese Werke stellen herkömmliche Erzählmuster infrage und erweitern den Blickwinkel auf Geschlechterbeziehungen.Darüber hinaus fordert der Female Gaze traditionelle Vorstellungen von Schönheit und Attraktivität heraus. Er zeigt, dass Frauen sich selbst nicht ausschließlich als Objekte männlicher Begierde definieren wollen, sondern als eigenständige Individuen mit komplexer Identität.

Gerade in der heutigen Digitalgesellschaft, in der zahlreiche virtuelle Räume zur Verfügung stehen, eröffnet sich hier ein spannendes Feld für gesellschaftlichen Wandel und persönliche Selbstermächtigung.Trotzdem existieren weiterhin Herausforderungen. Die digitale Aufmerksamkeitökonomie schafft starke Anreize für junge Frauen, sich auf visuelle Weise zu inszenieren, um Sichtbarkeit und soziale Anerkennung zu erhalten. Dies kann zur Verstärkung von Oberflächlichkeit und einer verstärkten Selbstüberwachung führen, die psychische Belastungen verursacht. Kritiker argumentieren, dass auch der Female Gaze in Online-Medien Gefahr läuft, sich in ähnliche Muster der Objektivierung zu verstricken, die zuvor nur dem männlichen Blick zugeschrieben wurden.

Nichtsdestotrotz ist der Female Gaze ein wichtiger Schlüssel zur Dekonstruktion traditioneller Rollenbilder und zur Förderung eines inklusiven Diskurses über Geschlecht und Sichtbarkeit. Wenn Männer die tiefere Bedeutung weiblicher Perspektiven verstehen und Frauen ihre Fähigkeit zur Selbstbestimmung weiter ausbauen, ergibt sich eine Grundlage für eine echte Gleichberechtigung, die nicht auf der Annahme völliger Gleichheit, sondern auf dem Respekt vor Unterschiedlichkeit beruht.Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Female Gaze weit mehr als nur eine Umkehrung des Male Gaze ist. Er ist Ausdruck der Komplexität weiblicher Identität in einer von Geschlechterunterschieden geprägten Welt. Er ist ein Aufruf, die Welt durch andere Augen zu sehen und die vielfältigen Facetten menschlicher Erfahrung anzuerkennen.

Damit trägt er wesentlich zu einem besseren Verständnis zwischen den Geschlechtern und einem sozial gerechteren Umgang miteinander bei.