Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, besser bekannt als ADHS, ist eine neuroentwicklungsbedingte Erkrankung, die weltweit Millionen von Menschen betrifft. Symptome wie Impulsivität, Konzentrationsschwierigkeiten und Unorganisiertheit bestimmen den Alltag Betroffener oft erheblich. Während ADHS bei Kindern schon seit vielen Jahrzehnten erkannt wird, ist das Bewusstsein für die Störung im Erwachsenenalter erst in den letzten Jahren stärker gewachsen. In England jedoch droht das öffentliche Gesundheitssystem NHS (National Health Service) an der steigenden Nachfrage nach Diagnosen und geeigneten Behandlungsangeboten zu scheitern. Aktuelle Zahlen zeigen, dass mehr als 550.

000 Menschen auf eine ADHS-Begutachtung warten. Dies ist ein beispielloser Rückstand, der nicht nur die Gesundheit Einzelner, sondern auch das gesamte System vor große Herausforderungen stellt. Die Gründe für diese dramatische Wartezeit sind vielschichtig. Zum einen hat sich die Zahl der Menschen, die eine Diagnose oder Behandlung für ADHS suchen, seit Beginn der Covid-19-Pandemie stark erhöht. Studien zeigen, dass die Verschreibung von Medikamenten gegen ADHS zwischen 2019 und 2024 um 18 Prozent gestiegen ist, was auf eine größere Aufmerksamkeit und ein wachsendes Bewusstsein für die Erkrankung hindeutet.

Gleichzeitig ist das Versorgungssystem nicht im gleichen Maß gewachsen. Diagnostische Kapazitäten, Fachärzte und spezialisierte Versorgungsstellen sind oft überlastet und nicht ausreichend auf diese enorme Nachfrage vorbereitet. Verschärft wird die Situation durch politische und strukturelle Faktoren. ADHS gilt in Teilen der NHS-Planung nicht als vorrangiges Thema. So ist die Wartezeit für eine Behandlung bei ADHS nicht Teil der offiziellen 18-Wochen-Wartezeitvorgabe, die für viele andere medizinische Leistungen gilt.

Diese Tatsache führt dazu, dass Ressourcen für die Diagnostik und Behandlung von ADHS nicht im notwendigen Umfang bereitgestellt oder ausgebaut werden. Auch die fehlende Berücksichtigung der ADHS-Behandlung in den mentalen Gesundheitsstrategien des NHS verhindert eine gezielte Förderung und Verbesserung der Dienstleistungen. Die sozialen und individuellen Folgen dieser Versäumnisse sind gravierend. Für Betroffene kann das lange Warten auf eine Diagnose und passende Behandlung zu erheblichen Einschränkungen im Alltag führen. Schulische Leistungen, berufliche Karrieren und zwischenmenschliche Beziehungen leiden oft unter den unbehandelten Symptomen.

In einigen Fällen steigt auch das Risiko für Komorbiditäten, also das Auftreten weiterer psychischer Erkrankungen wie Angststörungen oder Depressionen. Familien belastet die Situation zusätzlich, weil oft unklar bleibt, wie mit den Herausforderungen umzugehen ist. Kritiker sprechen daher von einem „absoluten Versagen“ des NHS bei der Behandlung von ADHS. Organisationen wie ADHD UK machen bereits seit Jahren auf den Missstand aufmerksam und fordern einen systematischen Wandel. Die verspätete Veröffentlichung von Bevölkerungszahlen zur ADHS-Verbreitung in England – nachdem NICE (National Institute for Health and Care Excellence) bereits im Jahr 2000 erstmals Richtlinien für ADHS herausgab – wird von Experten als Zeichen mangelnder Wertschätzung des Themas gesehen.

Erst jetzt hat der NHS die Größenordnung der Betroffenen offiziell anerkannt: Schätzungen zufolge haben bis zu 2,5 Millionen Menschen in England ADHS, darunter etwa 741.000 Kinder. Die ungleiche Verteilung von Diagnosen und Verschreibungen ist ebenfalls ein bedeutsames Problem. Analysen zeigen, dass Regionen mit überwiegend weißer Bevölkerung wie der Südosten und der Nordwesten Englands höhere Verschreibungsraten aufweisen als ethnisch vielfältigere Gebiete wie London oder der mittlere Westen. Dies weist auf mögliche Barrieren beim Zugang zu Diagnosen für ethnische Minderheiten hin und verstärkt soziale Ungleichheiten.

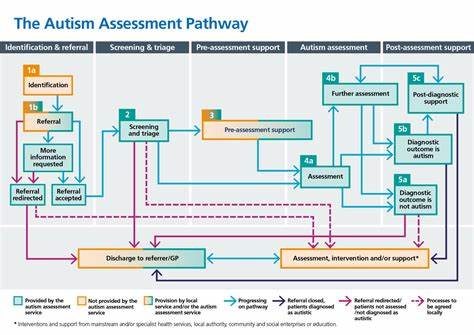

Die Ursachen hierfür sind komplex und reichen von kulturellen Vorbehalten bis hin zu unterschiedlichen gesundheitlichen Versorgungsstrukturen vor Ort. Um den aktuellen Herausforderungen zu begegnen, hat der NHS eine unabhängige Taskforce eingerichtet, die sich mit dem steigenden Bedarf und den bestehenden Versorgungsproblemen auseinandersetzt. Ziel ist es, auf Basis neuer Daten und Expertenmeinungen nachhaltige Lösungsansätze zu entwickeln. Dazu gehört unter anderem die Einbindung von Betroffenen und Fachleuten aus unterschiedlichen Disziplinen, um ganzheitliche Strategien zu erarbeiten. Die Forderung nach regionalen Pflichtangeboten für ADHS-Diagnostik und Behandlung steht dabei ebenso im Raum wie ein besserer Ausbau von Schulungen für medizinisches Personal, um Diagnosen auch außerhalb spezieller Zentren zu ermöglichen.

Von besonderer Bedeutung ist zudem der Ruf nach besseren, offiziellen und einheitlichen Daten über Wartezeiten und Versorgungsquoten. Aktuell fehlen verlässliche Statistiken darüber, wie lange Patienten tatsächlich auf eine Untersuchung warten müssen und welche Gruppen am stärksten benachteiligt sind. Eine transparente Datenerhebung könnte nicht nur dabei helfen, Bedarf und Engpässe genauer zu erkennen, sondern auch politische Entscheidungsträger verstärkt zum Handeln bewegen. Neben strukturellen Verbesserungen sind auch gesellschaftliche Aufklärungskampagnen dringend notwendig. Viele Menschen mit ADHS, insbesondere Erwachsene, suchen aus Schamgefühl oder Unkenntnis keine Hilfe.

Die lange diagnostische Wartezeit verstärkt diese Unsicherheit zusätzlich. Ein offeneres Gespräch über ADHS und die Förderung eines besseren Verständnisses könnten zur Reduzierung von Stigmatisierung beitragen und mehr Betroffene motivieren, Unterstützung zu suchen. Die Krise im NHS rund um ADHS verdeutlicht, dass das Gesundheitssystem insgesamt an seine Grenzen stößt, wenn es darum geht, die Bedürfnisse eines wachsenden Patientenkreises in einem komplexen Bereich der psychischen Gesundheit zu erfüllen. Die bisherige Vernachlässigung dieser Diagnosegruppe hat nicht nur weitreichende Konsequenzen für die Einzelnen, sondern auch für Familien, Bildungseinrichtungen und die Gesellschaft im Allgemeinen. Langfristig können unbehandelte ADHS-Betroffene mit erhöhtem Risiko für Arbeitslosigkeit, Suchtproblematiken oder anderen Erkrankungen zu einer erheblichen Belastung für soziale Systeme werden.

Das öffentliche Interesse am Thema wächst, was sich in einer steigenden Berichterstattung und aktivem Engagement von Selbsthilfegruppen und Patienteninitiativen zeigt. Es bleibt abzuwarten, wie die geplanten Reformen des NHS im Bereich der ADHS-Versorgung umgesetzt werden. Eines ist jedoch klar: Ohne eine deutliche Verbesserung der Diagnosekapazitäten, eine stärkere Berücksichtigung in den nationalen Gesundheitszielen und eine sensible Auseinandersetzung mit ethno-sozialen Ungleichheiten ist eine nachhaltige Entlastung weder für Betroffene noch für das System in Sicht. Insgesamt zeigt die Situation um ADHS in England exemplarisch, wie wichtig eine rechtzeitige und umfassende Versorgung bei weit verbreiteten neuropsychiatrischen Störungen ist. Dabei bedarf es eines integrativen Ansatzes, der medizinische, soziale und gesellschaftliche Dimensionen gleichermaßen berücksichtigt.

Nur durch verstärkte Investitionen, politische Priorisierung und gesellschaftliches Engagement kann die Lebensqualität der etwa zwei Millionen Menschen mit ADHS in England verbessert werden. Die Zeit zum Handeln ist jetzt – denn jedes Jahr, das unklar bleibt, wie Betroffene adäquat unterstützt werden, bedeutet verlorene Chancen auf ein selbstbestimmtes und erfülltes Leben.

![System Card: Claude Opus 4 and Claude Sonnet 4 [pdf]](/images/1FD0A354-1B1F-4EF9-AFCB-F6869B7F13D2)