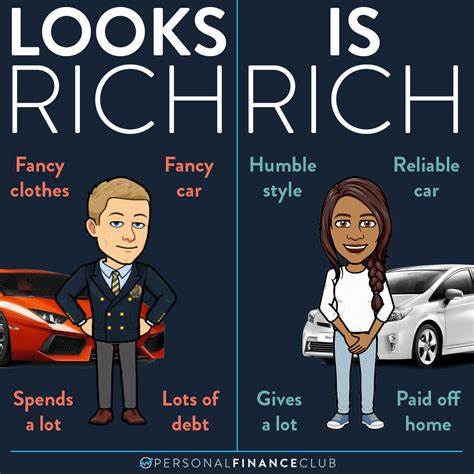

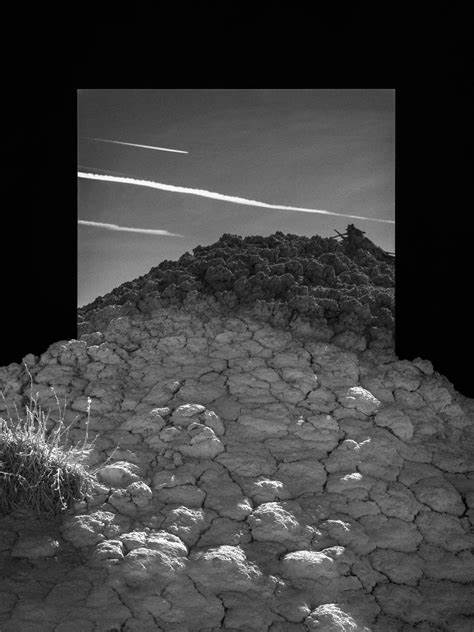

In einer Welt, die immer schnelllebiger wird, wachsen die Anforderungen an Präsentation und Ästhetik kontinuierlich. Doch wie oft verbirgt sich hinter scheinbar perfekten Oberflächen nicht eine Enttäuschung, die uns aufeinanderprallt mit der Realität? Dieses Spannungsfeld zwischen Schein und Sein zeigt sich exemplarisch, wenn wir einen genaueren Blick auf kulturelle Inszenierungen oder Alltagsgegenstände werfen, die auf den ersten Blick faszinieren, bei genauerem Hinsehen jedoch nicht mit dem Eindruck mithalten können, den sie vermitteln wollen. Ein besonders prägnantes Beispiel bietet die Geschichte rund um das Café Zoetrope in San Francisco, dessen scheinbar charmante Fassade den Eindruck eines außergewöhnlichen Orts erweckt, obwohl seine wirkliche Qualität in einem entscheidenden Punkt – dem Kaffee – zu wünschen übriglässt. Dieses Phänomen offenbart eine größere gesellschaftliche Dynamik, bei der die Oberfläche oft mehr zählt als die Substanz und bei der tiefe Authentizität zugunsten von inszenierter Oberflächlichkeit verloren geht. Der Reiz der Oberfläche und ihre Bedeutung Die menschliche Wahrnehmung ist zunächst ein visueller, oberflächlicher Prozess.

Farben, Formen, Design oder die Atmosphäre eines Ortes sind häufig das Erste, was unsere Aufmerksamkeit erregt. Moderne Marketingstrategien und kulturelle Inszenierungen nutzen diesen Umstand geschickt aus, um emotionale Verbindungen und positive Assoziationen zu wecken. Die vermeintliche Authentizität eines Cafés, eines Produkts oder eines Nutzungserlebnisses wird oft durch eine perfekte visuelle Gestaltung unterstrichen. Diese äußere Gestaltung wird zur Projektion eines Ideals, anstelle einer authentischen Erfahrung. Im Falle von Café Zoetrope entsteht ein Bild, das Erwartungen weckt, die letztlich nicht erfüllt werden.

Diese Diskrepanz ist nicht einfach auf subjektive Enttäuschungen zu reduzieren. Sie steht exemplarisch für den Gegensatz zwischen der Oberfläche als vorgestelltes Konzept und der dahinterliegenden Realität. In einem täglichen Informations-, Medien- und Konsumumfeld, in dem Oberflächlichkeit und schnelle Aneignung von Eindrücken dominieren, wächst die Gefahr, sich mit einer „Kopie“ statt dem „Original“ zufrieden zu geben. Die Täuschung durch Inszenierung in digitalen und realen Welten Besonders augenfällig wird dieser Effekt in der heutigen Zeit durch den Einfluss digitaler Technologien und sozialer Medien. Oberflächen sind hier nicht einfach nur physische Fassaden, sondern digitale Konstrukte, die oft mit künstlicher Intelligenz und Design-Tricks verhüllt sind.

Präsentationen und Videos, wie das Beispiel des Jony und Sam Videos zeigt, vermitteln eine tiefe Expertise und eine gelungene Verbindung zur Kultur einer Stadt wie San Francisco – doch bei genauerem Blick offenbart sich, dass es sich eher um eine projizierte Vorstellung handelt als um gelebte Realität. Diese Form von Inszenierung kann als moderner „Zaubertrick“ verstanden werden, der uns glauben machen soll, etwas sei erstklassig, obwohl das Fundament fehlt. Die Kritik besteht nicht darin, dass Ästhetik schlecht sei, sondern dass Ästhetik zunehmend als Ersatz für echte Tiefe und Qualität dient. Gerade in Bereichen wie Design, Gastronomie oder Produktentwicklung wird die Oberfläche zum Marketinginstrument, während der eigentliche Inhalt vernachlässigt wird. Dies führt zu einer Verflachung der Erfahrungen und einem Gefühl der Entfremdung.

Der Einfluss kultureller Mythen auf Wahrnehmung und Erwartung Die Geschichte um das Café Zoetrope ist eingebettet in einen kulturellen Kontext. San Francisco steht weltweit für Kreativität, Innovation und progressive Lebensweisen. Die Erwartung an einen Ort in dieser Stadt ist daher nicht nur ein gutes Heißgetränk – es ist ein Versprechen von Kultur, Geschichte und Qualität. Wenn diese Erwartungen enttäuscht werden, stockt die Illusion, die eine Marke oder ein Ort normalerweise aufbauen möchte. Mythen und Ideale sind in vielen Bereichen zentrale Triebfedern für Konsumentenentscheidungen.

Sie erzeugen emotionale Bindungen, die über den reinen Produktnutzen hinausgehen. In diesem Sinne steht das Café nicht nur für schlechten Kaffee, sondern symbolisiert einen Bruch zwischen Anspruch und Realität. Dies wirft Fragen danach auf, wie viel Wert wir auf echte substanzielle Qualität legen und wie stark wir uns von schönen Fassaden blenden lassen. Authentizität als Schlüssel für nachhaltiges Erleben Um der Enttäuschung vorzubeugen und echte Bindungen zu schaffen, ist Authentizität ein entscheidender Faktor. Authentisch ist eine Erfahrung dann, wenn das Erlebte mit den Erwartungen übereinstimmt und eine innere Kohärenz aufweist.

Das gilt für Kunst, Kultur, Design ebenso wie für alltägliche Orte wie Cafés oder Produkte. Doch echte Authentizität geht über ehrliche Kommunikation hinaus. Sie verlangt eine tiefgreifende Auseinandersetzung mit dem, was man anbietet, sowie den Willen, Qualität und Inhalt über Oberflächlichkeit zu stellen. Dabei ist es nicht nötig, auf Ästhetik zu verzichten – im Gegenteil: Authentische Ästhetik entsteht aus einer sinnvollen Verbindung von Inhalten und Form, aus einem echten Verständnis für die eigene Kultur und Identität. Die Herausforderung und Chance für Design und Innovation Insbesondere im Bereich Design und Technologie drängt sich die Frage auf, wie wir über die bloße Oberfläche hinausgehen können.

In der Diskussion um die Weichenstellung der nächsten Generation von Geräten oder Innovationen, wie sie auch in Bezug auf Smartphones geführt wird, wird deutlich, dass es nicht ausreicht, gestandene Größen allein zu Vertrauen. Frische Perspektiven von sogenannten „feralen Upstarts“ haben die Chance, neue Maßstäbe zu setzen, die Mut zur Radikalität, Tiefe und Ehrlichkeit beweisen. Dieses Bedürfnis nach echter Innovation schließt eine bewusste Abkehr von der reinen Oberfläche ein. Es fordert lebensnahes, nutzerzentriertes Design und eine Offenheit gegenüber experimentellen, unkonventionellen Ansätzen. Solche Projekte haben das Potenzial, der Oberflächlichkeit ihres Gegenübers die Substanz entgegenzusetzen und damit wieder eine neue Form von Begeisterung und Glaubwürdigkeit zu erzeugen.

Wie Leser und Nutzer den alltäglichen Fallen der Oberflächlichkeit entkommen können Der kritische Blick auf die Oberfläche ist im Alltag ein hilfreiches Werkzeug. Es geht darum, sich nicht nur von äußeren Eindrücken leiten zu lassen, sondern tiefer zu hinterfragen. Woher stammen meine Erwartungen? Sind sie realistisch? Welche Werte und Qualitäten sind mir wirklich wichtig? Indem man bewusst nach den Geschichten und Hintergründen sucht, vermeidet man typische Enttäuschungen durch rein inszenierte Erlebnisse. Der bewusste Umgang mit Ästhetik bedeutet auch, mutig zu sein im Nicht-Perfekten und Wertschätzung für das Unpolierte, Echteste zu entwickeln. Gerade hier liegen oft die spannendsten Geschichten und echte Kultur verborgen.

Fazit: Das Loslassen von der Oberfläche als Schritt hin zu echtem Erleben „Surrendering to the Surface“ ist mehr als nur eine Beobachtung eines schlechten Kaffees in einer charmanten Hülle. Es ist eine Metapher für die verführerische Kraft der Oberfläche und die Gefahr, in einer Welt, die zunehmend visuell und schnelllebig ist, den Zugang zur Tiefe und Echtheit zu verlieren. Der Glaube an die Wirkung von Inszenierung kann zu einer gesellschaftlichen Verflachung führen, in der Substanz und Qualität nur noch Nebenerscheinungen sind. Der Weg hinaus liegt darin, die Schönheit und Anziehungskraft der Oberfläche anzuerkennen, ohne sich von ihr blenden zu lassen. Es bedeutet, tiefer zu blicken, Authentizität zu fordern und Mut zur echten, auch kompromissbehafteten Qualität zu entwickeln.

Letztlich sind es diese Werte, die nachhaltige und erfüllende Erfahrungen ermöglichen – sei es im Alltag, im Design oder in der Kultur. Wer sich diesem Prozess öffnet, entdeckt nicht nur die Tiefe hinter der Fassade, sondern wird selbst ein Mitgestalter einer Welt, die nicht nur schön anzusehen ist, sondern auch kreativ, lebendig und echt bleibt.