Das Holozän, das letzte interglaziale Zeitfenster der Erdgeschichte, erstreckt sich über die vergangenen etwa 11.000 Jahre. Es gilt als eine vergleichsweise stabile und warme Epoche zwischen der letzten Eiszeit und der heutigen Zeit. Doch trotz des vermeintlich ruhigen Klimas sind die Forschungsergebnisse aus Klima-Modellen und paläoklimatischen Proxy-Aufzeichnungen oftmals widersprüchlich. Dieses Phänomen wird als „Holozän-Klimakonundrum“ bezeichnet und stellt Wissenschaftler vor Herausforderungen bei der Rekonstruktion vergangener globaler und regionaler Temperaturtrends.

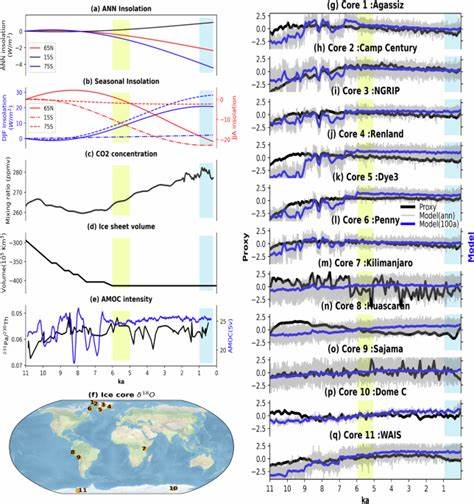

Aktuelle Studien, die moderne Klimasimulationen mit Eisbohrkern-Daten kombinieren, verdeutlichen die Komplexität dieses Problems und liefern zugleich neue Einblicke in die Dynamik des Holozän-Klimas. Klimamodelle sind essenzielle Werkzeuge zur Projektion künftiger Entwicklungen, basieren jedoch auf zahlreichen Annahmen und Parametrisierungen. Speziell die Simulationen des Holozäns liefern ein Bild kontinuierlicher Erwärmung vom Anfang hin zur Gegenwart – eine Darstellung, die im Widerspruch zu vielen Proxy-Daten steht, welche einen Temperaturhöhepunkt im frühen bis mittleren Holozän zeigen, gefolgt von einer graduellen Abkühlung. Solche Proxy-Daten umfassen Informationen aus Eisbohrkernen, Sedimenten, Pollenanalysen und weiteren Quellen, die in Form stabiler Sauerstoffisotope (δ18O) spezifische Hinweise über vergangene Temperaturen geben. Eisbohrkerne spielen in der Paläoklimatologie eine besondere Rolle.

Sie bergen in ihrer Schichtung eingebettete Isotopeninformationen, die Rückschlüsse auf die atmosphärische Temperatur und Feuchtigkeit zur Zeit ihrer Ablagerung zulassen. Durch den Vergleich der Messdaten aus Eisbohrkernen verschiedener Regionen, wie etwa Grönland, der Antarktis und tropischen Gebirgen, mit modellierten Isotopenwerten lässt sich die Leistung von Klimamodellen gezielt evaluieren. Überraschenderweise zeigen sich dabei große Übereinstimmungen in den Polarregionen, während gerade in tropischen Hochgebirgsregionen erhebliche Diskrepanzen auftreten. Besondere Aufmerksamkeit gilt den tropischen Bergen, etwa im Andenraum und am Kilimandscharo, die mit ihren Eisbohrkernen wichtige Indikatoren für tropisches Klima liefern. Diese Regionen zeichnen sich dadurch aus, dass sie empfindlich auf Temperatur- und Feuchtigkeitsveränderungen reagieren und als Bindeglieder zwischen tropischer atmosphärischer Dynamik und globalen Klimatrends dienen.

Dort zeigen die Proxy-Daten über das Holozän hinweg eine deutliche Abnahme der δ18O-Werte – was üblicherweise als Abkühlung interpretiert wird. Die Modellergebnisse hingegen deuten auf eine leichte Zunahme der Temperaturen und damit isotopischer Werte hin. Dieser Unterschied wird als das „Isotopenrätsel der tropischen Berge“ bezeichnet und offenbart eine unerwartete Lücke im Verständnis von Klima- und Wasserzyklusmechanismen in dieser Region. Detaillierte Untersuchungen der Satelliten- und Bodenbeobachtungen, gekoppelt mit der Isotopen-sensitiven Earth-System-Modellierung wie dem iTRACE-Programm, zeigen, dass dieser Widerspruch nicht einfach durch Temperaturänderungen oder hydroklimatische Parameter erklärt werden kann. Stattdessen müssen komplexe Wechselwirkungen berücksichtigt werden, darunter Variationen in der Feuchtigkeitsquelle, atmosphärische Transportwege, Änderungen der Niederschlags-Saisonaliät, Höhenveränderungen der Gletscher sowie post-ablagerungsbedingte Prozesse wie Sublimation und isotopische Verdunstung.

Solche Effekte beeinflussen die δ18O-Werte in den Eisbohrkernen und können daher zu verzerrten Interpretationen führen, wenn sie nicht angemessen in Modellen und Proxy-Analysen berücksichtigt werden. Ein wesentlicher Faktor der Diskrepanz liegt womöglich im Einfluss der sogenannten „Amount Effect“ im tropischen Bereich. Dieser Effekt beschreibt die Beziehung zwischen der Menge des Niederschlags und der isotopischen Zusammensetzung des Wassers, wobei stärkere Niederschläge häufig zu stark isotopisch verarmten Werten führen. Im Holozän könnten regionale Veränderungen im Feuchtigkeitsangebot, bedingt durch Schwankungen der südamerikanischen Monsunaktivität oder durch andere hydroklimatische Variabilitäten, einen entscheidenden Beitrag leisten. Das belegt auch das zunehmende Wachstum der Eiskappen und die damit assoziierte Abkühlung in den Andes, die durch Vegetations- und Sedimentdaten gestützt wird.

Es existieren zudem Annahmen, dass saisonale Verschiebungen in der Niederschlagsverteilung im tropischen Raum auftreten könnten, welche die gemessenen δ18O-Werte beeinflussen. Beispielsweise könnte eine Verlagerung der Niederschlagsphase von der nassen Jahreszeit in den Sommer (DJF) hin zu sonstigen Monaten wie dem Herbst (SON) oder Winter (JJA) eine isotopische Abnahme bewirken, die dann fälschlicherweise als Temperaturabsenkung interpretiert wird. Diese Erklärung wird jedoch durch Modellläufe und Beobachtungsdaten bislang nur geringfügig unterstützt, sodass andere Faktoren relevanter erscheinen. Zudem ist die Auflösung vieler Klimamodelle noch nicht ausreichend, um die komplexe Topographie und die Mikroklimata hochgebirgiger Tropenregionen realistisch abzubilden. Das Fehlen sub-grid-skalen Prozesse wie orographisch bedingte Niederschläge, lokale Wolkenbildung und Feuchtetransporte führt zu Unsicherheiten in den simulierten δ18O-Werten und Klimaprognosen.

Es wird außerdem vermutet, dass unzureichende Berücksichtigung von Veränderungen in Vegetation, Landnutzung oder atmosphärischen Aerosolen während des Holozäns weitere Erklärungsansätze für die Inkonsistenzen liefert. Auch die Modellierung von post-ablagerungsprozessen in Schnee und Eis, die die isotopischen Signale verfälschen können, stellt eine Herausforderung dar. Die Analyse der Polarregionen zeigt, dass dort eine stärkere Übereinstimmung zwischen Modell und Proxy besteht, was auf robustere klimatische Steuerungsmechanismen hindeutet. So spiegelt sich in Grönland und der Antarktis der Einfluss orbitaler Parameter wie der Variabilität der Sonnenstrahlung und Veränderungen der atmosphärischen Treibhausgas-Konzentrationen klar in den isotopischen Signalen wider. Dennoch finden sich auch dort Modell-Proxydiskrepanzen, die u.

a. durch lokale klimatische und topographische Besonderheiten, ein komplexes Zusammenspiel verschiedener Rückkopplungen und Unsicherheiten in der Modellierung erklärbar sind. Die wissenschaftlichen Bemühungen konzentrieren sich gegenwärtig auf die Verbesserung der Modelle durch höhere räumliche Auflösung, genauere Landoberflächenprozesse und eine bessere Integration von Wasserisotopen-Dynamiken sowie die Weiterentwicklung von Proxy-System-Modellen. Neben der traditionellen Interpretation der δ18O-Werte als reine Temperaturindikatoren wird die Bedeutung hydroklimatischer Prozesse und der Quellenmodifikation immer stärker anerkannt, insbesondere für die Tropen und Übergangsbereiche. Die Aufklärung des Holozän-Klimakonundrums hat weitreichende Konsequenzen.

Zum einen gilt sie als kritische Voraussetzung, um das Verständnis von Klimasensitivitäten, Rückkopplungen und des natürlichen Klimawandels vor der Industrialisierung zu verbessern. Zum anderen ermöglichen präzisere Rekonstruktionen vergangener Klimatrends fundiertere Vorhersagen zu den Auswirkungen heutiger und zukünftiger globaler Erwärmung. Insbesondere in Bezug auf tropische Gebirgsregionen, deren Wasserressourcen und Ökosysteme durch Temperatur- und Niederschlagsänderungen stark gefährdet sind, sind verlässliche Klimadaten essenziell. Abschließend zeigt die Kombination von hochauflösenden, isotopen-sensitiven Klimasimulationen mit umfangreichen Proxy-Daten aus Eisbohrkernen und anderen Quellen, dass das Holozän-Klima ein vielschichtiges und dynamisches System ist, das nicht durch monokausale Erklärungen erschöpfend beschrieben werden kann. Die sogenannten Holocene conundrum weist auf die Grenzen des derzeitigen Wissens hin und fordert die wissenschaftliche Gemeinschaft auf, innovative Methoden zur Rekonstruktion und Modellierung past climates weiterzuentwickeln.

Nur durch solch integrative Ansätze lassen sich die komplexen Interaktionen zwischen Temperatur, Feuchtigkeit und atmosphärischen Prozessen im Holozän entschlüsseln – ein wichtiger Schritt für ein nachhaltiges Verständnis unseres Klimasystems.