LoRa und LoRaWAN zählen zu den vielversprechendsten Technologien für die drahtlose Kommunikation im Bereich des Internets der Dinge (IoT). Sie ermöglichen es, kleine Datenmengen über große Entfernungen mit geringem Energieverbrauch zu übertragen, was sie besonders attraktiv für den Einsatz bei batteriebetriebenen Sensoren und anderen dezentralen Geräten macht. Dabei steht LoRa für "Long Range" und bezeichnet die physikalische Funktechnologie, während LoRaWAN das darüberliegende Protokoll und Netzwerkarchitektur definiert. Diese Technologie wird bereits global für unterschiedlichste Anwendungsfälle eingesetzt und gewinnt auch in Deutschland zunehmend an Bedeutung. Trotz der technischen Fortschritte zeigt die Praxis, dass gerade Einsteiger bei der Implementierung auf einige Hürden stoßen können, die das Projekt durchaus erschweren, aber mit der richtigen Herangehensweise gemeistert werden können.

Der Begriff LoRa beschreibt eine proprietäre Funktechnik, die von dem Unternehmen Semtech entwickelt wurde. Sie ist damit das Fundament für LoRaWAN, das durch die International Telecommunication Union (ITU) standardisiert wurde. LoRa funkt typischerweise im lizenzfreien Sub-Gigahertz-Bereich und ermöglicht Datenraten zwischen 0,3 kbit/s und 27 kbit/s – ausreichend für viele Sensoranwendungen, die nur kleine Informationspakete benötigen. Diese Spezifikation sorgt für sehr niedrigen Stromverbrauch und insbesondere für außergewöhnlich große Reichweiten im Vergleich zu klassischen WLAN- oder Bluetooth-Verbindungen. LoRaWAN als Protokoll definiert, wie die Daten von den Endgeräten (den sogenannten Nodes) über Gateways zu zentralen Netzwerkservern transportiert werden.

Diese Architektur erlaubt eine Skalierung und Vernetzung, die ideal für städtische oder ländliche IoT-Szenarien ist, in denen viele Geräte verteilt und oft mobil sind. Eine bekannte Infrastruktur in diesem Umfeld bietet „The Things Network“ (TTN), ein offenes Netzwerk, das den Betrieb eigener Gateways unterstützt und Anwendern den Zugang zu einer globalen LoRaWAN-Plattform ermöglicht. Praktische Erfahrungen zeigen jedoch, dass die Vielfalt der verfügbaren Hardware und Software einige Schwierigkeiten mit sich bringen kann. Besonders am Anfang fühlt man sich schnell überwältigt – nicht zuletzt mangels leicht verständlicher Dokumentationen und Tutorials, die auf den individuellen Kenntnisstand zugeschnitten sind. Wer beispielsweise als Hobbyprogrammierer mit Python oder JavaScript vertrauensvoll unterwegs ist, sollte sich bewusst sein, dass viele LoRa-Module und Libraries originär für die Arduino-Umgebung entwickelt wurden.

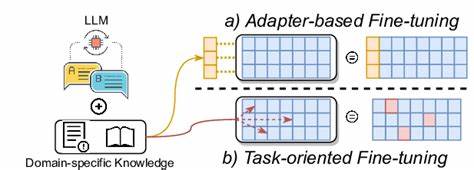

Diese sind zwar funktional, aber für Anfänger nicht immer selbsterklärend. Zudem werden unterschiedliche Standards von LoRaWAN verwendet, wobei Version 1.1.0 stark empfohlen wird, da ältere Revisionen weniger stabil sind und teils unvollständige Unterstützungen für neuere Geräte bieten. Ein wichtiger Aspekt bei der Hardware-Auswahl ist die Kompatibilität der Module.

Viele Nutzer berichten über Probleme mit bestimmten, beliebten Geräten wie den Heltec-Modulen, die zwar günstig und leicht erhältlich sind, jedoch häufig durch unklare Fehler und fehlende Debugging-Optionen frustrieren. Alternativ sind beispielsweise die LilyGo-Boards eine solide Wahl für Anfänger, da sie gut dokumentiert und häufig mit der RadioLib-Bibliothek kompatibel sind. RadioLib hat sich als eine der wenigen Libraries etabliert, die node-to-node Kommunikation auch abseits von Gateways gut unterstützen kann – wenn auch das dort verfügbare Beispielmaterial eher rudimentär ist. Für den Betrieb eines eigenen Gateways gibt es ebenfalls verschiedene Möglichkeiten, die nicht alle gleichermaßen einfach zu handhaben sind. Gateways wie das iC880A oder der LR1302-Hat für den Raspberry Pi sind technisch ausgereift, doch die Fehlersuche gestaltet sich als aufwendig und verlangt eine gewisse Erfahrung im Umgang mit Linux-Systemen und Netzwerktechnologien.

Das TTN Indoor Gateway wird häufig wegen seiner problemlosen Inbetriebnahme empfohlen, auch wenn die dazugehörige Dokumentation teilweise verwirrend ist und an manchen Stellen uneinheitliche Informationen enthält. Ein Gateway dient dazu, die Daten von mehreren LoRa-Nodes einzusammeln und über das Internet an die Netzwerkserver weiterzuleiten – die Funktionsweise bleibt dabei transparent, wobei das Gateway selbst ein passives Element ohne aktive Verwaltung der Daten ist. Die Nutzer des Things Network stoßen zudem auf konzeptionelle Herausforderungen, die mit der Plattform und deren Verwaltung zusammenhängen. Die Trennung zwischen Geräten (Nodes), Gateways und Anwendungen ist auf den ersten Blick nicht intuitiv, da jedes Element unterschiedliche Rollen einnimmt, die im Zusammenspiel funktionieren müssen. Besonders der Geräteeintrag und das Einrichten der verschiedenen Identifikatoren wie DevEUI, AppEUI und AppKey birgt Stolperfallen, gerade weil verschiedene Quellen unterschiedliche Empfehlungen aussprechen.

Die Regioneinstellungen und technischen Parameter für Frequenzen und Kanäle müssen ebenfalls sorgfältig gewählt werden, da Fehlkonfigurationen zu fehlenden Verbindungen oder sogar Störungen im Netz führen können. Generell wird empfohlen, auf die Version 1.1.0 des LoRaWAN-Protokolls zu setzen, da diese aktueller ist und viele Sicherheits- und Funktionsverbesserungen mit sich bringt. Technische Feinheiten wie die Byte-Reihenfolge (LSB/MSB) und korrekte hexadezimale Eingaben sind allgegenwärtige Fehlerquellen, denen Einsteiger oft nicht von vornherein gewachsen sind.

Dabei kann es helfen, sich an Bibliotheken wie RadioLib zu orientieren, die diese Details sauber dokumentieren und abstrahieren. Dennoch ist ein gewisses Maß an Hintergrundwissen in Embedded-Programmierung und Funktechnik sinnvoll, um größere Projekte erfolgreich durchzuführen. Trotz dieser Hürden lohnt sich die Beschäftigung mit LoRa und LoRaWAN besonders für Gemeinschaftsprojekte im urbanen oder ländlichen Raum. Die Möglichkeit, ein Netzwerk aus kleinen, stromsparenden Sensoren zu errichten und diese kostengünstig zu betreiben, eröffnet spannende Perspektiven für Smart-City-Anwendungen, Umweltmonitoring oder auch künstlerische Lichtinstallationen. Sensoren zur Bodenfeuchtigkeit in Gemeinschaftsgärten, Zählungen von Fahrradfahrern auf Radwegen oder Luft- und Wasserqualität in verschiedenen Bereichen sind konkrete Beispiele, die mit vergleichsweise geringem Aufwand realisierbar sind.

So kann eine Vernetzung mit LoRaWAN auch zu einer stärkeren lokalen Vernetzung der Menschen beitragen, die ihre eigene Infrastruktur verstehen und mitgestalten wollen. Die Open-Source-Community rund um LoRaWAN wächst stetig, was die Verfügbarkeit von Tutorials, Software und Hardware verbessert. Das Teilen von Erfahrungen und das Nutzen moderner Tools ist auf Plattformen wie GitHub oder in lokalen Hackerspaces und Meetups sehr aktiv. In Großstädten wie Berlin und München oder auch im technischen Umfeld von Hochschulen finden Interessierte häufig Unterstützung und Inspiration, um eigene Projekte umzusetzen. Wer sich als Entwickler oder Bastler auf LoRaWAN einlässt, sollte vor allem Geduld mitbringen und sich Schritt für Schritt in die spezifischen technischen Anforderungen einarbeiten.

Der Einsatz moderner Libraries wie RadioLib, der gezielte Kauf kompatibler Hardware sowie das Arbeiten mit aktuell gepflegten Netzwerkservern wie dem Things Network erleichtern den Einstieg. Dabei sollte man stets mit kleinen Proof-of-Concepts starten, um rasch Erfolgserlebnisse zu sammeln und die eigene Motivation aufrechtzuerhalten. Zukünftig wird die Bedeutung von LoRa und LoRaWAN dank globaler Initiativen und sinkender Hard- und Softwarekosten weiter zunehmen. Deutschland profitiert hier stark von bestehenden Infrastrukturprojekten wie TTN, die auch ohne große Investitionen nutzbar sind. Die wachsende Anzahl von Gateways und Anwendern verstärkt die Community und den Praxisnutzen, sodass Anwendungen von smarter Stadtüberwachung über Energiedatenmanagement bis hin zu innovativen Agrarsensoren realisiert werden können.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass LoRa und LoRaWAN ein enormes Potenzial für drahtlose, energiesparende und weitreichende Kommunikationssysteme besitzen, das insbesondere im Kontext von IoT-Projekten und gemeinschaftlicher Dateninfrastruktur vielversprechend ist. Die Herausforderung liegt vor allem darin, passende Hardware, Software und Netzwerkeinstellungen harmonisch zusammenzuführen. Hilfreiche Begleiter auf diesem Weg sind gut unterstützte Libraries, erfahrene Communities und eine pragmatische Herangehensweise, die Probleme als Teil des Lernprozesses akzeptiert. Mit solchen Voraussetzungen eröffnet sich eine Welt spannender Anwendungen und gemeinschaftlicher digitaler Vernetzung – fernab von großen Konzernen, nah am eigenen Umfeld.