Magic-Angle Twisted Bilayer Graphene (MATBG) ist eines der faszinierendsten Materialien der modernen Festkörperphysik. Es handelt sich um zwei Graphenlagen, die präzise um etwa 1,1 Grad gegeneinander verdreht sind, wodurch eine sogenannte Moiré-Superstruktur entsteht. Diese spezifische Winkelorientierung führt zur Entstehung extrem flacher Energiebandstrukturen, sogenannten Flat Bands, die die elektronischen Wechselwirkungen stark verstärken. Aus diesem Grund hat MATBG in den letzten Jahren großes Interesse erregt, insbesondere aufgrund seiner Fähigkeit, außergewöhnliche korrelierte Phasen hervorzubringen, zu denen Mott-Isolatoren, topologische Zustände und bemerkenswerterweise Supraleitung gehören. Doch trotz intensiver Forschung bleiben gerade die mikroskopischen Details der Supraleitung, insbesondere der Mechanismus und die Natur des Supraleitungszustands, weiterhin nur teilweise verstanden.

Ein wesentlicher Fortschritt bei der Untersuchung von MATBG ist die Verwendung von speziell definierten Josephson-Kontakten, die es ermöglichen, dynamische elektronische Prozesse direkt im Material zu beobachten. Diese JJs erlauben es, die komplexen Wechselwirkungen der supraleitenden Zustandsträger – den Cooper-Paaren – mit quasiteilchenartigen Anregungen und Phononen zu erfassen. Die neuesten Forschungen nutzen hierbei radiofrequenz-biased, gate-definierte Josephson-Kontakte, durch die sich unterschiedliche Mechanismen der quasiteilchen- und Superfluid-Dynamik untersuchen lassen. Insbesondere ist es möglich, über die Frequenzabhängigkeit von Schalt- und Rückschaltvorgängen in den JJs wichtige Informationen über thermische Elektronenkopplungen und die Superfluidsteifigkeit zu gewinnen. Die Dynamik in einem solchen JJ wird durch zwei konkurrierende Prozesse bestimmt: Einerseits gibt es die thermische Entkopplung und Relaxation der elektronischen Quasiteilchen durch Kopplung an Phononen.

Das bedeutet, dass elektrische Energie, die während der Widerstandsschaltvorgänge verloren geht, durch emittierte akustische Phononen aus dem elektronischen System abtransportiert werden muss. Diese elektronische Kühlung ist ein Thermalisierungsprozess, der maßgeblich die Rate für das Rückschalten der Junction in den supraleitenden Zustand bestimmt. Andererseits steht die kinetische Induktivität des supraleitenden Kondensats, welche durch die Trägheit der Cooper-Paare entsteht. Anhand von Frequenzmessungen wird deutlich, dass die Schaltvorgänge nicht allein durch den RCSJ-Mechanismus (resistiv-kapazitiv gesteuertes JJ-Modell) erklärt werden können, sondern dass die Trägheit des supraleitenden Kondensats eine dominierende Rolle spielt. Die experimentellen Daten zeigen, dass bei niedrigen Frequenzen der zusätzlicher Wechselstrom die Hysterese zwischen Schalt- und Rückschaltstrom verkleinert, da die Junction schneller zwischen den Zuständen transitieren kann.

Bei höheren Frequenzen dagegen werden diese Effekte reduziert, da die Übergänge nicht schnell genug stattfinden können. Dies beantwortet wichtige Fragen zur zeitlichen Skala der Elektronenthermalisierung und Kinetik im System. In der praktischen Umsetzung wird der Hamiltonian der Junction durch eine modifizierte Josephson-Gleichung mit temperaturabhängigem kritischem Strom beschrieben. Die Kopplung des elektronischen Systems an die Phononen wird durch eine Wärmebilanzgleichung modelliert, die die wärmeleitfähigen Prozesse berücksichtigt, während der supraleitende Pfad durch eine Induktivität repräsentiert wird, die mit dem normalen Leiter parallelgeschaltet ist. Somit spiegelt sich die tatsächliche physikalische Konstellation des Geräts durch ein elektrisches Schaltbild wider, das die komplexen Wechselwirkungen gut beschreibt.

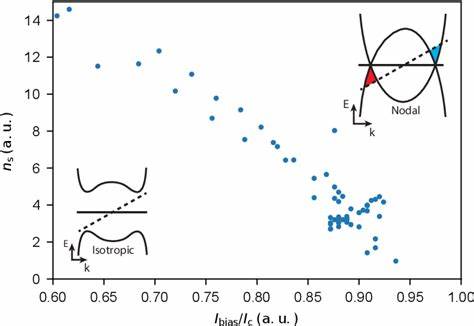

Die herausragende Bedeutung dieser Innovation ist, dass sie erstmals ermöglicht, mithilfe einer dynamischen Messmethode fundamentale thermodynamische Eigenschaften von MATBG zu bestimmen. Dazu zählen die spezifische Wärme des elektronischen Systems (Cel), die elektronische Wärmeleitfähigkeit (Gth) vor allem durch Kopplung an akustische Phononen sowie die Superfluidsteifigkeit ns. Diese Größen sind zentral für das Verständnis des Supraleitungsmechanismus in MATBG und lassen sich mit klassischen Methoden, beispielsweise kalorimetrisch oder spektroskopisch, nicht unkompliziert direkt erfassen, da die atomar dünnen Schichten der benutzten 2D-Materialien geringe Wärmekapazitäten und sehr kleine Signalgrößen aufweisen. Ein besonders bemerkenswertes Ergebnis ist die Bestätigung der Existenz einer stark anisotropen oder sogar nodalen Supraleitung in MATBG. Die Analyse der Stromabhängigkeit der Superfluiddichte zeigt ein lineares Absinken mit ansteigendem Biasstrom, was nicht mit einem isotropen Supraleitungsszenario vereinbar ist.

Im Gegenteil spricht dieses Verhalten für einen Gap mit räumlich variierender Struktur, der in bestimmten Richtungen geschlossene oder sehr kleine Kopplungen aufweist. Dieses Bild fügt sich gut in die Diskussion um unkonventionelle Supraleitungsmechanismen ein, die jenseits der klassischen phononvermittelten BCS-Theorie liegen. Im Hinblick auf die elektronische Wärmeleitung konnten die Messungen zeigen, dass die elektronische Relaxationsrate bei niedrigen Temperaturen (etwa 100 mK) deutlich geringer ausfällt als die bei höheren Temperaturen (über 5 K) beobachteten ultraschnellen Relaxationszeiten. Dies deutet darauf hin, dass im Experiment der sogenannte Bloch-Grüneisen-Regime wirksam ist, in dem die Streuung der Elektronen an akustischen Phononen stark eingeschränkt ist, insbesondere Umklappstreuungen. Folglich kann die lineare Temperaturabhängigkeit des elektrischen Widerstands, die bei höheren Temperaturen in MATBG beobachtet wird, hier nicht alleine durch Elektron-Phonon-Streuung erklärt werden.

Dies hat erhebliche Auswirkungen auf das Verständnis der ’strangen Metallität’ in MATBG und unterstützt alternative Szenarien für die niederenergetische Elektronendynamik. Des Weiteren ermöglichen die gewonnenen Werte von Cel und Gth durch die präzise modellierte Wärmebilanzabschätzung Rückschlüsse auf den Zustand der Elektronensysteme in MATBG. Die große spezifische Wärme im Vergleich zu monolagigem Graphen weist auf die stark reduzierte Bandbreite und die hohe effektive Masse der Ladungsträger hin, resultierend aus der Moiré-Struktur. Gleichzeitig complottiert der Befund, dass die Wärmekapazität auf Größenordnungen nahe der energiedimensionierten Bereichsskalierung kBT/EF liegt, ein Bild von Elektronenzuständen mit erheblicher Restentropie und damit komplexer Quantenkorrelation. Technologisch eröffnet die verwendete Methode neue Perspektiven für die Charakterisierung zweidimensionaler Supraleiter generell.

Durch die Kombination von elektrischer und radiofrequenzbasierter Anregung in Gate-definierten Einzel-Josephson-Kontakten lassen sich essentielle Materialparameter aus dem dynamischen Verhalten extrahieren. Dies ist insbesondere für neuartige heterostrukturierte Systeme von großer Bedeutung, in denen ex-situ-Techniken nicht zugänglich oder unzureichend sind. Abschließend lässt sich festhalten, dass die intensive experimentelle und theoretische Beschäftigung mit der quasiteilchen- und superfluiden Dynamik in Magic-Angle Graphene einen maßgeblichen Beitrag zum Verständnis der fundamentalen Eigenschaften von 2D-Supraleitern leistet. Die demonstrierte Gate- und Frequenzabhängigkeit der Josephson-Junctions erlaubt eine zeitaufgelöste Darstellung der elektronischen Kopplungsmechanismen und macht MATBG zum idealen Labor für das Studium von korrelierten Quantenphänomenen auf Nanoebene. Gleichzeitig setzen die gewonnenen Erkenntnisse wichtige Grenzen und Benchmarks für Theorien des Supraleitungsmechanismus in diesem exotischen Material.

Die Forschungsergebnisse ebnen den Weg für weiterführende Studien, etwa zur gezielten Manipulation von Quasiteilchen und supraleitenden Zuständen durch Terahertz-Pulse oder lokal abgestimmte Gate-Modulationen. Damit eröffnen sich vielversprechende Anwendungen im Bereich supraleitender Quantenbauelemente, sensibler Detektoren und energiesparsamer Elektronik. Magic-Angle Graphene etabliert sich somit nicht nur als materielles Forschungsobjekt, sondern zunehmend als Baustein für die Quanten- und Nanotechnologie der Zukunft.

![The Graphing Calculator Story (2006) [video]](/images/8FAA6E6A-C2F1-400A-B29A-1991CEE9C700)