Der Markt für Non-Fungible Tokens, kurz NFTs, hat in den vergangenen Jahren eine explosive Entwicklung erfahren. Immer mehr Unternehmen und Marken dringen in die digitale Welt ein, um von dem Hype rund um Blockchain-basierte Sammlerstücke zu profitieren. Nike, ein weltweit führender Sportartikelhersteller, zählt zu den prominenten Akteuren, die in diesen Bereich investieren. Doch nun steht das Unternehmen vor einer erheblichen Herausforderung: Eine Sammelklage von NFT-Käufern in den Vereinigten Staaten erhebt schwere Vorwürfe gegen Nike und seinen NFT-Partner RTFKT. Die Kläger werfen dem Konzern vor, mit der Veröffentlichung der sogenannten Dunk Genesis CryptoKick NFTs einen Krypto-Betrug inszeniert zu haben.

Dieses juristische Verfahren zeigt nicht nur die Risiken, die Verbraucher im Bereich digitaler Assets eingehen, sondern auch die Unklarheiten in der Regulierung dieses innovativen, aber komplexen Marktes. Die NFT-Kollektion von Nike wurde Anfang 2022 in Zusammenarbeit mit RTFKT, einem im Bereich digitaler Assets spezialisierten Unternehmen, lanciert. Die sogenannte Dunk Genesis CryptoKick Serie richtete sich an eine begrenzte Anzahl von Käufern, die bereit waren, in dieses innovative Produkt zu investieren. NFTs zeichnen sich dadurch aus, dass sie Einzigartigkeit und Besitzrechte auf digitalen Plattformen repräsentieren, was sie zu hochpreisigen Sammlerstücken im Kryptobereich macht. Während der anfänglichen Veröffentlichung war die Resonanz groß, da viele Enthusiasten auf einen Wertzuwachs und eine zukunftsweisende Entwicklung hofften.

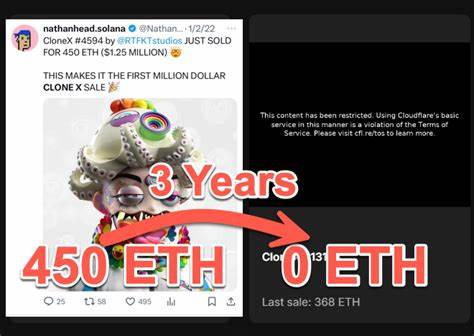

Allerdings entwickelte sich die Situation für die Käufer anders als erwartet. Die Kläger in der Sammelklage argumentieren, Nike habe das Projekt übermäßig beworben und seine Beteiligung am NFT-Geschäft für Investoren attraktiver dargestellt, als es tatsächlich war. Nach einem kürzlichen Ausstieg von RTFKT aus dem Geschäft, das die NFT-Serie verwaltet hatte, fühlten sich viele NFT-Besitzer im Stich gelassen. Die Werte der digitalen Assets der Kläger seien daraufhin drastisch eingebrochen, bis sie letztlich nahezu wertlos geworden seien. Diese Entwicklung führte zu erheblichen finanziellen Verlusten bei den Käufern, die nun Schadensersatz fordern.

Die Klage fordert, Nike habe die NFTs als unregistrierte Wertpapiere verkauft und dabei Verbraucher durch irreführende Verkaufspraktiken getäuscht. Ein zentrales Problem in dieser Auseinandersetzung ist die regulatorische Einordnung von NFTs. In den vergangenen Jahren haben sich die Definitionen und Vorschriften zur Regulierung digitaler Vermögenswerte stetig verändert, was Unsicherheiten für Unternehmen und Investoren schafft. Unter der Trump-Administration hatte die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC ihre Kriterien für die Einstufung digitaler Assets als Wertpapiere verschärft. Allerdings gab es daraufhin eine politische Wende, die den regulatorischen Rahmen erneut schwächte und dadurch zu einer Grauzone führte, in der viele Akteure agieren.

Juristische Experten weisen darauf hin, dass der Erfolg von Klagen wie der gegen Nike in weiten Teilen davon abhängt, wie genau ein Gericht NFTs rechtlich einordnet. Wenn ein NFT als unregistriertes Wertpapier klassifiziert wird, drohen dem Herausgeber und Händler erhebliche rechtliche Konsequenzen. In dem aktuellen Fall argumentieren Anwälte der Kläger, dass sich Nike und RTFKT nicht ausreichend an diese Anforderungen gehalten haben könnten. Zugleich spielt der Vorwurf der irreführenden Praxis eine wichtige Rolle, da Nike mit großer Markenpräsenz und Marketingmacht agierte und somit besonders für Investoren attraktiv wirkte. Abseits der rechtlichen Bewertung stellt die Klage aber auch eine Warnung an Unternehmen dar, die in den NFT-Sektor eintreten wollen.

Die sogenannte Rug-Pull-Masche, bei der Entwickler eines Kryptoprojekts dieses plötzlich aufgeben oder intransparent agieren und Investoren mit Verlusten zurücklassen, war bisher vor allem bei kleineren, weniger bekannten Projekten bekannt. Dass nun ein Weltkonzern wie Nike mit solchen Vorwürfen konfrontiert wird, signalisiert die steigende Aufmerksamkeit von Justiz und Konsumenten gegenüber großen Marken im Krypto-Bereich. Unternehmen müssen daher sehr sorgfältig agieren und transparente Strukturen schaffen, um rechtliche Risiken und Imageschäden zu vermeiden. Das Verfahren gegen Nike zeigt zudem, dass Käufer zunehmend versuchen, gegen Verluste durch NFTs auf anderen Wegen vorzugehen. Da die Unschärfe bei der Bundesregulierung nach Auffassung vieler Experten weiterhin besteht, greifen Kläger häufig auf Verbraucherschutzgesetze einzelner Bundesstaaten zurück.

Diese Gesetze bieten ihnen die Möglichkeit, bessere Erfolgschancen in Klagen gegen vermeintlich betrügerische Praktiken zu erzielen. Dies führt zu einem komplexen Rechtsumfeld, in dem Unternehmen gleich mehrere rechtliche Herausforderungen bewältigen müssen. Vorläufig lässt sich festhalten, dass NFTs als Anlageklasse und Kulturgut in der digitalen Welt mit vielen Chancen, aber auch erheblichen Risiken verbunden sind. Für Verbraucher ist wichtig zu verstehen, dass der Markt vergleichsweise jung ist und es weder einheitliche Standards noch garantierte Schutzmechanismen gibt. Investitionen in digitale Assets sollten daher stets mit großer Vorsicht erfolgen.

Für Unternehmen bedeutet die Debatte um die Klage gegen Nike, dass eine solide Regulierungsstrategie und offene Kommunikation mit Investoren und Kunden unverzichtbar sind. Nur so können Krypto-Projekte nachhaltigen Erfolg erzielen und rechtliche Auseinandersetzungen vermieden werden. Die Zukunft der NFTs und digitaler Vermögenswerte hängt stark von der Entwicklung der regulatorischen Rahmenbedingungen und der technischen Weiterentwicklung der Blockchain-Technologie ab. Während die US-SEC und andere Regulierungsbehörden weiterhin ihre Haltung anpassen, wächst gleichzeitig der Druck, klare Regeln und Transparenz zu schaffen. Die Klage gegen Nike könnte dabei als Weckruf wirken, sowohl für die Branche als auch für Gesetzgeber, die den Verbraucherschutz im digitalen Raum stärken möchten.

Insgesamt verdeutlicht der Fall Nike, wie wichtig ein kritischer Umgang mit neuen Finanzinstrumenten und digitalen Innovationen ist. Die Kombination aus großer Markenbekanntheit und spekulativen Krypto-Produkten birgt ein erhebliches Konfliktpotential – mit weitreichenden Folgen für Verbraucher, Investoren und die gesamte Branche. Wer sich für NFTs interessiert, sollte daher fundierte Informationen einholen und mögliche Risiken sorgsam abwägen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die NFT-Klage gegen Nike ein bedeutendes Signal für den wachsenden Rechtsstreit im Krypto-Sektor darstellt. Dabei geht es nicht nur um finanzielle Verluste einzelner Käufer, sondern um die grundsätzlichen Fragen der Produktregistrierung, Verbraucherschutz und Markenverantwortung in der digitalen Ära.

Die kommenden Entwicklungen in diesem Fall werden mit Sicherheit intensiv verfolgt – sowohl von Juristen, Investoren als auch von der breiten Öffentlichkeit, die zunehmend mit den Auswirkungen der Blockchain-Revolution konfrontiert ist.