Die unaufhaltsame Expansion der Künstlichen Intelligenz (KI) revolutioniert zahlreiche Lebens- und Arbeitsbereiche weltweit. Von der automatischen Verarbeitung komplexer Texte über die Erzeugung von digitalen Bildern bis hin zu intelligenten Suchanfragen – die Nachfrage nach KI-Diensten steigt täglich. Diese Nachfrage erzeugt allerdings eine erhebliche Belastung für eine oft übersehene, aber existenzielle Ressource: Wasser. Die komplexen Rechenzentren, die KI-Anwendungen antreiben, verbrauchen immense Mengen an Wasser zur Kühlung ihrer Hochleistungs-Server. Dabei befinden sich viele dieser Einrichtungen genau in Regionen, die ohnehin schon unter extremem Wassermangel leiden, was die Frage nach der Nachhaltigkeit dieser Entwicklung dringlicher denn je macht.

Die weltweite Infrastruktur für KI-Lösungen besteht aus Rechenzentren, die große Mengen an Energie und Wasser benötigen. Im Vergleich zu herkömmlichen Datenzentren konsumieren KI-spezialisierte Anlagen signifikant mehr Ressourcen, da die Rechenleistung für neuronale Netzwerke und maschinelles Lernen immens ist. Insbesondere die Kühlung der Hardware ist entscheidend, da die modernen Server während des Betriebs extrem hohe Temperaturen erreichen. Die meisten dieser Kühlungssysteme beruhen auf Verdunstungskühle, auch als „Swamp Cooling“ bekannt, bei der Wasser verdampft wird, um die warme Luft abzukühlen. Dabei geht ein großer Teil des entnommenen Wassers verloren, was sich in wasserarmen Gebieten negativ auf die lokale Verfügbarkeit auswirkt.

Bloomberg-Recherchen haben ergeben, dass seit 2022 rund zwei Drittel der neu errichteten Rechenzentren in Gebieten mit hohem Wasserstress angesiedelt wurden. In den USA konzentrieren sich diese Entwicklungen vor allem auf fünf Bundesstaaten, die zusammen fast drei Viertel aller neuen Einrichtungen in solchen Regionen beheimaten. Bundesstaaten wie Arizona, Texas oder Nevada verzeichnen somit einen starken Anstieg von Gebäuden, die tagtäglich Millionen Liter Wasser benötigen. Diese Entwicklung verschärft einen bereits bestehenden Konflikt zwischen den Bedürfnissen der lokalen Bevölkerung, der Landwirtschaft und der Industrie um begrenzte Wasserressourcen.Die Problematik ist nicht auf die USA beschränkt.

Auch in anderen weltweit trockenen Regionen rüsten sich Länder zunehmend für die Ansiedlung großer Datenzentren. Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Indien und China beobachten einen starken Zuwachs an datenintensiven Einrichtungen, die sich trotz ihrer Wasserknappheit zum Ziel gesetzt haben, zum Technologieführer im Bereich KI zu werden. Besonders in Ländern, die bereits durch den Klimawandel verstärkte Dürren und Wasserknappheit erleben, verschärfen die zusätzlichen Anforderungen der Technik die Dringlichkeit von nachhaltigen Lösungen.Die Standortwahl der Rechenzentren hängt von mehreren Faktoren ab. Energieversorgung und regulative Rahmenbedingungen sind ebenso wichtig wie die Verfügbarkeit von Infrastruktur und die Nähe zu wichtigen Netz-Knoten.

In vielen Fällen steht dabei der Zugang zu billigem Strom im Vordergrund, wobei der Wasserbedarf oft als sekundär betrachtet wird. Da Wasser im Gegensatz zu Energie vergleichsweise kostengünstig ist, wird der Einfluss dieser Ressource häufig unterschätzt. Diese Einstellung hat dazu geführt, dass der Wasserverbrauch immer weniger transparent gehandhabt wird und genaue Werte oftmals nicht öffentlich zugänglich sind. Das erschwert die Planung auf kommunaler und regionaler Ebene und hält Betroffene von informierten Entscheidungen fern.Der Wasserverbrauch von Rechenzentren betrifft aber nicht nur die direkte Nutzung zur Kühlung.

Ein erheblicher Anteil des Wasserverbrauchs entfällt auch indirekt auf die Erzeugung des hierfür benötigten Stroms. Viele Kraftwerke, besonders solche, die fossile Brennstoffe oder Kernenergie verwenden, benötigen selbst große Mengen Wasser – sei es zur Kühlung oder zur Dampfturbinenprozessführung. Da sich viele Rechenzentren häufig in Wassermangelgebieten befinden, entsteht somit ein doppelter Druck auf lokale Ressourcen.Ein durchschnittliches KI-Rechenzentrum mit 100 Megawatt Leistung benötigt Schätzungen zufolge etwa zwei Millionen Liter Wasser pro Tag – das entspricht dem Verbrauch von mehreren Tausend Haushalten. Diese Zahl verdeutlicht, wie dramatisch der Wasserbedarf bei der industriellen Skalierung von KI-Infrastrukturen ansteigt.

Prognosen gehen davon aus, dass der globale Wasserverbrauch durch Rechenzentren bis zum Jahr 2030 auf über eine Billion Liter jährlich steigen könnte. Diese Menge stellt eine enorme Herausforderung für Wassermanager, Städteplaner und Umweltorganisationen dar, insbesondere in Zeiten wachsender klimatischer Unsicherheiten.Es gibt bereits eine Vielzahl an technologischen Bestrebungen, den Wasserverbrauch bei der Kühlung von Rechenzentren zu reduzieren. Moderne Alternativen wie die Immersionskühlung, bei der Hardware in speziell konzipierten Flüssigkeiten getaucht wird, versprechen eine effizientere Wärmeabfuhr bei geringerem Wasserverlust. Einige Unternehmen experimentieren auch mit geschlossenen Kühlsystemen, bei denen das Wasser zirkuliert und nicht verloren geht.

Microsoft beispielsweise plant, solche geschlossenen Systeme in seinen zukünftigen Einrichtungen einzusetzen, um Verdunstungsverluste zu minimieren und so die Wasserbilanz zu verbessern.Eine weitere Innovation besteht in der Nutzung von recyceltem Wasser für Kühlzwecke. Einige Anbieter verwenden bereits aufbereitetes Abwasser, anstatt auf die Frischwasserversorgung zuzugreifen. Dies schafft neue Möglichkeiten, den Druck auf lokale Trinkwasserquellen zu reduzieren. Darüber hinaus engagieren sich Technologiekonzerne in Projekten zur Renaturierung von Wasserkreisläufen und zur Wiederauffüllung von Aquiferen, um den ökologischen Fußabdruck ihrer Infrastruktur zu verringern.

Trotz dieser Ansätze bleibt der Konflikt zwischen Wachstum der KI-Infrastruktur und Wasserverfügbarkeit bestehen. Die Tatsache, dass viele Datenzentren in besonders wasserarmen Regionen entstehen, sorgt für wachsende Proteste in den betroffenen Gemeinden. Beispiele aus Ländern wie Chile, den Niederlanden oder Uruguay verdeutlichen, wie stark sich lokale Widerstände formieren, wenn die Nutzung von Wasserressourcen als existenzbedrohend wahrgenommen wird. In den USA wächst die Sensibilität ebenfalls, insbesondere in Bundesstaaten mit wiederkehrenden Dürreperioden und sengenden Sommern.Politische Entscheidungsträger und Wassermanager stehen derzeit vor der Herausforderung, den Ausbau moderner Recheninfrastrukturen mit nachhaltiger Wasserpolitik in Einklang zu bringen.

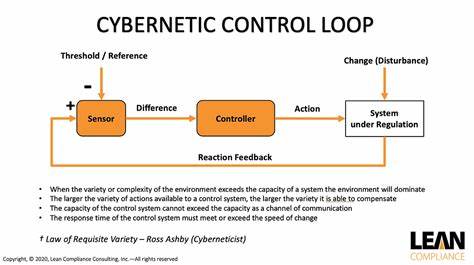

Transparenz über den tatsächlichen Wasserverbrauch und die Offenlegung der Verbrauchsdaten der Unternehmen gelten als wichtige Voraussetzungen, um belastbare Strategien zu entwickeln. Gleichzeitig sind neue regulatorische Maßnahmen und die Integration von Wasserverbrauchsstandards für Rechenzentren unverzichtbar, um den unverhältnismäßigen Ressourcenverbrauch zu begrenzen.Das Spannungsfeld zwischen dem Bedürfnis nach technologischer Innovation und dem Schutz natürlicher Ressourcen wirft grundlegende Fragen auf. Welche Kompromisse sind bei der Standortwahl akzeptabel? Wie können technologische Fortschritte in der Kühlung mit ökologischer Verantwortung korrespondieren? Und welche Rolle spielt die Politik bei der Steuerung komplexer Systeme im Spannungsfeld von Wirtschaft und Umwelt? Die Antworten auf diese Fragen werden maßgeblich beeinflussen, wie nachhaltig die digitale Transformation in den kommenden Jahren tatsächlich sein kann.Schließlich zeigt die Situation auch, dass eine umfassende Nachhaltigkeitsstrategie für die Technologiebranche unerlässlich ist.

Nur durch einen ganzheitlichen Ansatz, der sowohl den Wasserverbrauch als auch den Energieeinsatz, den ökologischen Fußabdruck und soziale Auswirkungen berücksichtigt, lässt sich der Fortschritt so gestalten, dass er nicht andere Lebensgrundlagen gefährdet. Das Bewusstsein für die Wasserproblematik im Kontext von KI-Infrastrukturen wächst. Eine enge Zusammenarbeit von Unternehmen, Wissenschaft, Politik und lokalen Gemeinschaften wird entscheidend sein, um die Herausforderungen der Wasserknappheit in einer zunehmend digitalen Welt wirksam zu begegnen. Die kommende Dekade wird zeigen, ob es gelingt, Innovation und Ressourcenverantwortung in Einklang zu bringen und so die Zukunft der KI nachhaltig zu gestalten.

![Watch Humanoid Robot Attacking Workers During Testing in Chinese Factory [video]](/images/DD371A99-7A15-4442-B78B-9BD152B6A057)