Die Geschichte der menschlichen Entwicklung ist geprägt von technologischen Sprüngen, die ganze Industrien und Gesellschaften umwälzen. Vom Beginn der Informationszeit bis heute hat die Fähigkeit, Informationen programmatisch zu verarbeiten und zu manipulieren, eine beispiellose Innovationswelle ausgelöst. Nun steht ein ähnlicher Paradigmenwechsel im Bereich der Biologie unmittelbar bevor. Die Idee, Biologie zu programmieren, mag auf den ersten Blick futuristisch erscheinen, doch sie ist längst Realität und verändert die Grundlagen, wie Wissenschaft betrieben wird und wie Produkte entwickelt werden. Früher waren „Computer“ keine Maschinen, sondern Menschen, die Berechnungen von Hand durchführten.

Dieser zeitintensive und fehleranfällige Prozess wurde durch programmierbare Geräte ersetzt, die schnell, zuverlässig und kosteneffizient waren. Mit sinkenden Kosten und wachsender Zugänglichkeit verbreitete sich Programmierkenntnis rasch und ermöglichte es Start-ups und kleinen Teams, innovative Softwareprodukte zu schaffen. Dieser dezentrale Innovationsprozess prägte die Softwarebranche fundamental. Biologie befand sich bislang in einer vergleichbaren Situation wie die menschlichen Computer damals. Wissenschaftler waren gezwungen, viele Versuche manuell durchzuführen – Pipettieren, Kultivieren, Messen, oft unter hohem Zeit- und Kostenaufwand.

Zudem fehlten universelle Werkzeuge, um biologische Systeme gezielt und systematisch zu manipulieren. Forschungen waren häufig auf natürliche Organismen beschränkt, deren Eigenschaften man entdeckte und adaptierte, wie beispielsweise das Hormon GLP-1, das ursprünglich aus dem Gift des Gila-Monsters isoliert wurde. Das volle Potenzial biologischer Systeme blieb so lange verborgen. Mit dem Aufkommen der synthetischen Biologie hat sich das Spielfeld radikal verändert. Neue Technologien wie DNA-Sequenzierung und Genome-Editing ermöglichen es, genetischen Code nicht nur zu lesen, sondern aktiv zu schreiben und zu verändern.

Krankheiten, die zuvor nur symptomatisch behandelt werden konnten, lassen sich nun gezielt an ihrer genetischen Ursache angreifen. Therapeutika wie Casgevy nutzen präzise Gen-Editierung, um defekte Gene zu korrigieren. Auf parallel anderem Gebiet entwickelte Moderna eine mRNA-Impfung gegen COVID-19, die nicht durch das Züchten des Virus in Laborkulturen entstand, sondern durch das Schreiben genetischer Anweisungen, die den Körper veranlassen, selbst ein Virusprotein zu produzieren und so eine Immunantwort auszulösen. Ein entscheidender Faktor für den heutigen Fortschritt sind die dramatisch gesunkenen Kosten und die verbesserte Verfügbarkeit der grundlegenden biotechnologischen Werkzeuge. DNA-Sequenzierungen, die einst als milliardenschwere Staatsprogramme durchgeführt wurden, sind heute für Privatpersonen und Start-ups erschwinglich.

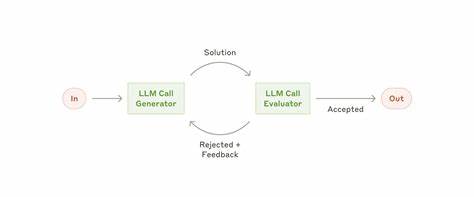

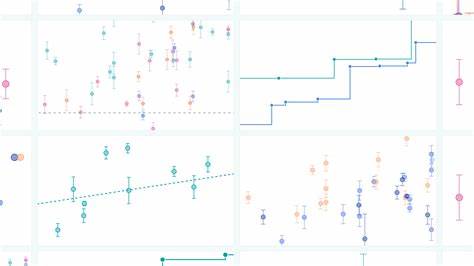

In Kombination mit modernen Methoden der künstlichen Intelligenz verändert sich die Forschungslandschaft grundlegend: Große genetische Datenmengen werden mittels KI analysiert, Muster entdeckt und neue biologische Hypothesen generiert, die anschließend im automatisierten Labor getestet werden können. Labore werden zunehmend digitalisiert und automatisiert. Plattformen wie Opentrons ermöglichen es Forschern, viele experimentelle Schritte per Software zu steuern, Fehler zu reduzieren und schneller zu iterieren. Diese nahtlose Verbindung zwischen biologischem Design, computergestützter Modellierung und physischer Umsetzung wird als Beschleuniger für Innovation angesehen. Kleine, agile Teams sind nicht mehr auf traditionelle, gut ausgestattete Forschungseinrichtungen angewiesen.

Stattdessen können sie – ähnlich wie Software-Entwickler in der IT – eigene Lösungen entwickeln, testen und skalieren. Die Nähe zur Softwareentwicklung ist kein Zufall. Die Muster von sinkenden Kosten, wachsenden Datenmengen, zunehmender Automatisierung und schnelleren Rückkopplungsschleifen lassen sich auch hier beobachten. Dies eröffnet beispiellose Möglichkeiten in verschiedensten Anwendungsfeldern: von der personalisierten Medizin, die individuelle genetische Profile berücksichtigt, über die Entwicklung neuer landwirtschaftlicher Pflanzen mit höherem Ertrag oder besserer Resistenz bis hin zu innovativen Materialien, die auf biologischen Grundlagen beruhen. Der Trend zur programmierbaren Biologie wird von Investoren intensiv verfolgt, die das enorme Potenzial dieses Wandels erkennen.

So engagieren sich Venture-Capital-Firmen vermehrt in Start-ups, die beispielsweise DNA-Synthese in großem Maßstab skalieren wollen, neue Ansätze zur präklinischen Bewertung der Sicherheit genetischer Eingriffe verfolgen oder innovative Methoden zur Verabreichung von genetischem Material entwickeln. Besonders spannend sind sogenannte Daten-Flywheels: Systeme, die durch die Sammlung neuer Daten kontinuierlich dazulernen und ihre Modelle dadurch immer weiter verbessern. Die Entwicklungslinie, die von der manuellen Laborarbeit über computergestützte Modelle bis hin zur vollautomatisierten Durchführung von Experimenten führt, ist von großer Bedeutung für die Zukunft der Biotechnologie. Sie demokratisiert die Forschung, indem sie nicht länger nur akademischen Großinstituten und etablierten Konzernen vorbehalten bleibt. Die nächste Generation von Biotechnologen, die nicht nur Wissenschaftler, sondern auch Softwareentwickler und Ingenieure sind, wird die Grenzen des Möglichen verschieben.

Deutschland, als ein Land mit starker Forschungslandschaft und innovativen Unternehmen, hat hier eine hervorragende Ausgangsposition. Durch die Kombination von Universitäten, Technologiezentren und engagierten Start-ups entstehen vielversprechende Ökosysteme, die von dieser Biologie-Revolution profitieren können. Es bedarf weiter wachsender Investitionen, Netzwerke und einer ständigen Weiterbildung, um Fachkräfte zu qualifizieren, die in der Lage sind, Biologie programmierbar zu machen. Die ethischen und gesellschaftlichen Dimensionen dieser Entwicklung dürfen dabei nicht außer Acht gelassen werden. Die Möglichkeit, Leben programmatisch zu verändern, wirft fundamentale Fragen auf, die sorgfältig diskutiert und reguliert werden müssen.