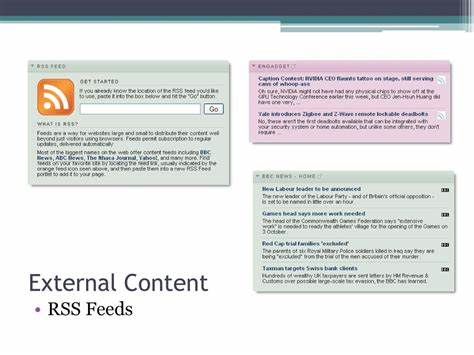

Das Internet, wie wir es heute kennen, ist das Ergebnis zahlreicher technischer Entscheidungen, gesellschaftlicher Trends und wirtschaftlicher Interessen, die im Laufe der Zeit getroffen wurden. Während viele Technologien mit großem Potenzial entstanden, ist eine davon besonders interessant: RSS (Really Simple Syndication). Es war eine Technologie, die den Nutzer in den Mittelpunkt stellen, mehr Selbstbestimmung und Kontrolle über die eigene Informationsaufnahme ermöglichen sollte. Doch RSS wurde nie zum dominierenden System des Internets. Was aber wäre, wenn es anders gekommen wäre? Wie würde das Web heute aussehen, wenn RSS gesiegt hätte? In der Frühzeit des Internets war die Informationsverbreitung geprägt von einer Art dezentralem, vom Nutzer kontrolliertem Modell.

Dienste wie E-Mail, Usenet und Mailinglisten boten eine opt-in-Struktur an, die es erlaubte, Informationen gezielt und freiwillig zu empfangen. Der Nutzer entschied selbst, welchem Inhalt er folgt und welche Informationen überhaupt in seinen digitalen Raum gelangen. RSS war technisch eine Weiterentwicklung dieses Gedankens. Es ermöglichte, Newsfeeds und Inhalte verschiedener Quellen zentral zu sammeln und synchronisiert bereitzustellen. So war es möglich, sich einen personalisierten Informationsstrom aufzubauen, frei von Werbung und algorithmischer Manipulation.

Doch das Web entfernte sich von diesem Prinzip. Stattdessen etablierten sich zentralisierte Plattformen und Werbenetzwerke, die Nutzerprofile erstellten und personalisierte Inhalte mit dem Ziel auslieferten, möglichst viel Aufmerksamkeit zu erzeugen. Ein Netz, das nicht dem Nutzer dient, sondern ihn zum Objekt von Datenhandel und Aufmerksamkeitsextraktion macht. Der fundamentale Unterschied besteht darin, dass RSS auf Nutzerkontrolle und dezentrale Verteilung setzte, während der heutige Weballtag von Überwachungskapitalismus geprägt ist. Die Gründe, weshalb RSS sein Potenzial nie vollständig entfalten konnte, sind vielfältig.

Zum einen erforderte das System eine gewisse technische Entwicklung, die Mitte der 90er-Jahre nur begrenzt vorhanden war. Die notwendige lokale Synchronisation und effiziente Caching-Technologien waren noch nicht ausgereift. Zum anderen mangelte es an einem praktikablen Modell für Mikrozahlsysteme, mit dem Content-Ersteller fair entlohnt werden konnten. Die technischen Hürden und die notwendige gesellschaftliche Akzeptanz für Onlinezahlungen beispielsweise waren zum damaligen Zeitpunkt zu hoch. Darüber hinaus war RSS keine passive Lösung.

Sie verlangte vom Nutzer aktive Entscheidung und Kuratierung. Das war und ist eine Herausforderung in einer Zeit, in der immer mehr Menschen bequeme und automatisierte Lösungen bevorzugen. Die Masse wählte verständlicherweise das simpler nutzbare Modell: Webseiten und Plattformen, die Inhalte zentral präsentierten und für den freien Zugang emotionsbasierte Algorithmen nutzten. Die Illusion des kostenlosen Zugangs ging einher mit dem Preis der Kontrolle durch Werbeanbieter und Plattformbetreiber. Mit der Verbreitung des sozialen Webs – oder dem, was heute Social Media genannt wird – fühlte sich das Modell der offenen, freiwilligen Informationskanäle noch weiter ausgestoßen.

Google, Facebook, Meta und andere beherrschten zunehmend den Informationsfluss. Sie nutzten persönliche Daten als Währung, um zielgerichtete Werbung zu verkaufen und so gigantische Umsätze zu generieren. Das Ergebnis ist ein digitales Panoptikum, in dem der Konsument zu einem Produkt wird. Damit gingen Freiheit und Selbstbestimmung großer Teile der Internetnutzung verloren. RSS hätte eine andere Welt ermöglichen können: Ein Web, in dem Informationsflüsse nicht algorithmisch manipuliert werden, sondern chronologisch und im Rahmen der eigenen Interessen.

Ein Web, in dem Informationsvielfalt und Kontrolle wieder im Vordergrund stünden und nicht die Monetarisierung. Die Grenzen zwischen Privat- und Öffentlichem wären fließender, Nutzer hätten wesentlich mehr Einfluss über Filter, Blockaden und Inhalte. Interessanterweise lassen sich heute noch Spuren dieses paradigmatischen Ansatzes finden. Mastodon oder der sogenannte Fediverse sind dezentrale soziale Netzwerke, die Konzepte von Freiheit, Föderation und Nutzerkontrolle aufgreifen. Dort wird die Kommunikation weniger durch große Konzerne gelenkt, sondern von einer Gemeinschaft getragen, die aktiv ihre Erlebnisse und Inhalte gestalten kann.

Das zeigt, dass RSS-Prinzipien keineswegs obsolet sind, sondern im Gegenteil die Grundlage für eine menschenfreundliche digitale Zukunft bilden könnten. Der Verlust, der durch das Scheitern von RSS entstand, betrifft letztlich nicht nur die Nutzer, sondern auch die Content-Ersteller. Ohne transparente Mikrozahlsysteme wurden viele kreativen Produzenten in ein Werbe-geprägtes Modell gedrängt, das deren Arbeit oft kaum ausreichend honoriert. Der Wert von Expertise, hochwertigem Journalismus oder spezialisierten Blogs wurde immer mehr zugunsten kostenloser Masseninhalte verdrängt. Wäre RSS mit Mikropayment-Technologie gefestigt gewesen, hätte sich ein stabileres Ökosystem für Qualität und fundierte Inhalte entwickeln können.

Eine weitere verlorene Chance ist die Vermeidung der sogenannten Aufmerksamkeitsspanne-Diktatur. Die heutigen sozialen Medien belohnen Polarisierung, Emotionen und kurze, leicht verdauliche Inhalte, die möglichst schnell Likes und Klicks generieren. RSS hingegen zwingt durch seine lineare und chronologische Darstellung zu Reflektion und bewusster Informationsaufnahme. Nutzer können selbst bestimmen, wann und wie sie konsumieren, ohne der ständigen Versuchung von Push-Benachrichtigungen und algorithmischer Futterkrippe zu unterliegen. Aus technischer Sicht hat sich das Umfeld, das einst den Durchbruch von RSS verhinderte, inzwischen grundlegend verändert.

Schnelle Internetverbindungen, ausgereifte Synchronisationsmechanismen und sichere Zahlungsmöglichkeiten sind heute Standard. Moderne Endgeräte verfügen über großzügige Speicher, auf denen Inhalte zwischengespeichert und offline genutzt werden können. Auch die gesellschaftliche Akzeptanz und das Verständnis für digitale Bezahlsysteme sind deutlich gewachsen. Diese Faktoren eröffnen die Möglichkeit, zu einer neuen Form des Webs zurückzukehren, bei der RSS als zentrale Technologie dient. Die Frage bleibt: Warum hat sich der zukunftsträchtige Ansatz von RSS nie vollständig durchgesetzt? Vermutlich liegt die Antwort in der Kombination aus technischem Aufwand, wirtschaftlichen Interessen und menschlicher Bequemlichkeit.

Die großen Plattformen und Internet-Giganten zogen immense Vorteile daraus, Nutzer in geschlossene Systeme zu locken und deren Verhaltensdaten zu monetarisieren. Die damit einhergehende Machtkonzentration schuf Anreize, bestehende Modelle zu erhalten und weiterzuentwickeln, anstatt das Web zu öffnen. Gleichzeitig ist festzuhalten, dass der Wunsch nach Transparenz, Selbstbestimmung und einer menschlicheren Internetnutzung nie verschwunden ist. Projekte und Werkzeuge, die auf offenen, dezentralen Standards basieren, gewinnen wieder an Bedeutung. RSS-basierte Feeds, unterstützende Apps und dezentrale soziale Netzwerke erlauben es heute schon, ein alternatives Web-Erlebnis zu gestalten, das mehr Aktivität, weniger Algorithmen und mehr Kontrolle für die Nutzer bedeutet.

Die Zukunft des Internets könnte somit von einer Renaissance des RSS-Prinzips profitieren. Eine Integration von modernen Techniken wie Künstlicher Intelligenz, personalisierten Assistenzsystemen und sicheren Bezahlmethoden könnte das Web endlich wieder zu einem Ort machen, an dem Nutzer ihre digitale Souveränität zurückgewinnen. Ein Web, das Informationen demokratischer verteilt und den Fokus auf Qualität, Authentizität und ethische Monetarisierung legt. Wer heute den Schritt wagt, mit RSS-Readern und dezentralen sozialen Plattformen zu experimentieren, erlebt bereits einen Vorgeschmack auf die Kontrolle, die uns eigentlich zusteht. Eine Rückkehr zum Ursprungsmodell des Internets bedeutet nicht nur technische Innovation, sondern auch eine kulturelle Veränderung.

Von der Bereitschaft, die eigene Mediennutzung aktiv zu gestalten, bis hin zum Verzicht auf algorithmisch erzeugte Dauerberieselung. Rückblickend zeigt sich, dass ein RSS-dominiertes Web mehr Expertentum, fundierte Information und weniger Reizüberflutung bedeuten könnte. Es wäre ein Netz, das nicht darauf abzielt, Nutzerdaten zu ernten, sondern Nutzer zu befähigen. Dieses Szenario ist keine reine Utopie, sondern basiert auf realen Technologien und Prinzipien, die als Bausteine für eine bessere digitale Gesellschaft dienen können. Das Wechselspiel zwischen technischen Möglichkeiten und wirtschaftlichen Interessen hat das Web von Anfang an geprägt.

Die Entscheidung gegen RSS war eine bewusste Wahl für ein kommerzielles Modell, das heute seine Grenzen offenbart. Doch der Schatten einer anderen Zukunft bleibt bestehen – eine, in der wir Macht zurückgewinnen, den digitalen Raum nach unseren Bedürfnissen formen und das Internet als Ort der Freiheit und Kreativität nutzen. Abschließend lässt sich sagen, dass der Gedanke „Was wäre wenn RSS gesiegt hätte?“ zu mehr als nur einer historischen Spielerei wird. Er stellt auch einen Appell dar, die Lehren der Vergangenheit zu verstehen und neue Wege zu beschreiten. Denn die Werkzeuge, die für eine menschliche und dezentrale Internetwelt nötig sind, existieren schon.

Die größte Herausforderung liegt im kollektiven Willen und dem Wunsch nach Veränderung – für ein besseres Web, das wirklich uns allen dient.

![Borrowed Future – How Student Loans Are Killing the American Dream [video]](/images/8C1D484F-7905-42AD-B037-BD1BE9782506)

![Redwood AI: Humanoid robots [video]](/images/CB8CDA67-7E4F-4901-BBF8-9252C6215C04)