Seit fast einem Jahrzehnt verspricht Elon Musk, dass Tesla-Fahrzeuge vollständig autonom fahren können – ein technologischer Durchbruch, der die Automobilbranche und Mobilität grundlegend verändern soll. Das Versprechen vom „Full Self-Driving“ (FSD) wird immer wieder neu aufgelegt, stets begleitet von ambitionierten Zeitplänen und großen Ankündigungen, doch die Realität steht in krassem Gegensatz zu diesen Versprechungen. Statt als visionärer Technikpionier wird Musk zunehmend als jemand wahrgenommen, der seine eigenen technischen Herausforderungen kaum überblickt und eher den ineffizienten, gutmütigen Chef Michael Scott aus „The Office“ verkörpert als den genialen Erfinder Tony Stark aus den Marvel-Filmen. Doch wie kam es dazu? Und warum hinkt Tesla bei autonomen Fahrzeugen so weit hinter Unternehmen wie Waymo hinterher? Diese und weitere Fragen werfen ein Schlaglicht auf eine Technologie, die mehr mit menschlichen Fehlern als mit technologischem Fortschritt gefüllt ist. Der Traum von autonom fahrenden Autos ist keineswegs neu.

Bereits seit Jahrzehnten grübeln Wissenschaftler und Ingenieure über Systeme, die ohne menschliches Zutun von Punkt A nach Punkt B kommen. Tesla jedoch hat mit der Entwicklung des „Full Self-Driving“ eine Vorreiterrolle beansprucht – und Musk hat mehrfach öffentlich gesagt, dass Tesla in wenigen Jahren vollständige Autonomie erreichen werde. Schon im Dezember 2015 erklärte Musk, dass vollständige Autonomie in etwa zwei Jahren Realität sein werde. Dutzende solcher Aussagen folgten, immer mit dem Hinweis, dass die Autos bald „vollkommen sicherer als menschliche Fahrer“ sein würden. Bis heute warten viele Kunden und Branchenexperten jedoch vergeblich auf ein solches Wunder.

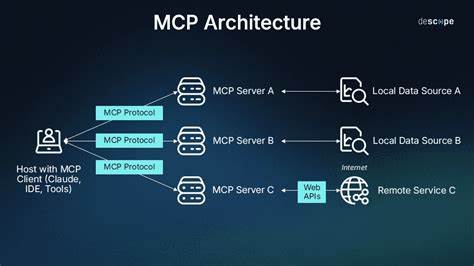

Im Gegensatz zu Tesla setzt Waymo, ein Tochterunternehmen von Alphabet (Google), auf eine pragmatischere und technisch ausgereiftere Herangehensweise. Waymo kombiniert Kameras, Radar und Lidar – eine Lasertechnologie zur Abstandsmessung – mit detaillierten Karten und leistungsfähigen Rechenalgorithmen, um Level-4-autonome Fahrzeuge zu realisieren, die ohne menschliche Eingriffe fahren können. Diese Flotten operieren bereits erfolgreich in verschiedenen Städten der USA und haben mehrere Millionen Kilometer im realen Verkehr zurückgelegt. Dagegen hat Tesla zwar fleißig Daten gesammelt, steht aber bei der tatsächlichen Umsetzung vollautonomer Fahrfunktionen weit zurück. Ein zentrales Problem bei Tesla stellt die Entscheidung dar, komplett auf Lidar zu verzichten.

Elon Musk bezeichnete diese Technologie als „fool’s errand“, als überteuertes und unnötiges Zubehör, das nur Kosten verursacht, ohne einen wirklichen Mehrwert zu bieten. Stattdessen vertraut Tesla ausschließlich auf Kameras und eine komplexe künstliche Intelligenz, die visuelle Informationen verarbeiten soll. Fachleute sehen dies jedoch kritisch, da kamerabasierte Systeme alleine anfällig für Wetterbedingungen, unterschiedliche Lichtverhältnisse und andere Umweltfaktoren sind, die eine zuverlässige Erkennung erschweren. Radar wurde in frühen Tesla-Modellen verbaut, wurde aber ab 2021 systematisch entfernt, was offenbar zu zunehmenden Fehlfunktionen und sogar zu Unfällen geführt hat. Die Entscheidung, Teslas autonomes Fahrsystem rein auf visuelle Daten zu stützen, hat nicht nur technische Gründe, sondern auch wirtschaftliche und ideologische Hintergründe.

Tesla besitzt eine der größten Flotten von mit Kameras ausgestatteten Straßenfahrzeugen und sammelt so immense Mengen an Fahrdaten, die als Konkurrenzvorteil gelten sollen. Für Musk und sein Unternehmen ist dieser Datenvorsprung ein wertvoller Rohstoff, der künftige Systeme verbessern könnte. Dabei wird jedoch übersehen, dass Daten allein nicht die Qualität oder Sicherheit eines autonomen Fahrzeugs garantieren. Die Kombination verschiedener Sensoren ist notwendig, um eine hohe Fehlerresistenz zu erreichen – das zeigen Erfahrungen von Konkurrenten eindrücklich. Diese technische und ideologische Starrheit wird ergänzt durch problematische Unternehmensstrukturen und Entscheidungsprozesse, die bei Tesla zunehmend zu Konflikten führen.

Ehemalige Mitarbeiter berichten von internen Kämpfen, als Ingenieure versuchten, Musk von der Wichtigkeit zusätzlicher Sensorik zu überzeugen. Ihr Wissen und ihre Bedenken wurden jedoch häufig ignoriert, weil der CEO an seiner eigenen Vision unbeirrt festhielt. Dieses Verhalten erinnert mehr an einen euphorischen Amateur als an einen verantwortungsvollen Visionär, der seine Führungsrolle ernst nimmt. Besonders anschaulich wird die Diskrepanz zwischen Versprechen und Realität beim geplanten Robotaxi-Programm in Austin. Musk kündigte an, dass ab Juni 2025 eine Flotte von 10 bis 20 Robotaxis auf den Straßen der Stadt fahren werde, um die Zukunft der Mobilität einzuläuten.

Doch hinter dieser Ankündigung verbirgt sich eine geofence-begrenzte Testumgebung mit Fahrzeugen, die technisch noch immer nicht vollautonom sind. Berichte weisen darauf hin, dass die Autos teils von menschlichen Operatoren aus der Ferne überwacht und gesteuert werden und daher eher als ferngesteuerte Fahrzeuge denn als echte Roboterautos gelten. Dies widerspricht fundamental der ursprünglichen Vorstellung von „full self-driving“ und führt zu viel Skepsis – zu Recht. Vergleicht man Musk mit einer fiktiven Figur, ist er weniger ein meisterhafter Tony Stark, der die Zukunft vorwegnimmt und gestaltet. Stattdessen gleicht er eher Michael Scott, dem chaotischen Chef aus „The Office“, der viel verspricht, mit dem Erreichten aber permanent hinter seinen eigenen Ansprüchen zurückbleibt.

Die Diskrepanz zwischen Selbstbild und Wirklichkeit ist eine prekäre Kombination, die im Fall von so komplexen und sicherheitsrelevanten Technologien wie autonomem Fahren fatale Folgen haben kann. Das Versagen bei Tesla ist kein Einzelfall, sondern Teil eines größeren Musters in der Tech-Welt: Die zunehmende Konzentration von Ressourcen und Macht bei einigen wenigen sehr wohlhabenden Personen und Unternehmen führt dazu, dass Entscheidungen weniger auf technischen Fakten basieren als auf Führungsstilen, Ideologien und wirtschaftlichen Interessen. Die Folgen sind gravierende Fehleinschätzungen und gefährliche Produktentscheidungen – etwa wenn sicherheitstechnisch wichtige Sensoren zugunsten von Kosteneinsparungen eliminiert werden. In der Summe zeigt sich, dass der Hype um das „Full Self-Driving“ von Tesla vor allem eines offenbart: Eine Fehlbesetzung an der Spitze und eine gefährliche Mischung aus Hybris, Ignoranz gegenüber der Technik und mangelnder Bereitschaft, Kritik zuzulassen. Während Waymo und andere Wettbewerber mit einer nüchternen, wissenschaftsbasierten Herangehensweise Fahrzeugautonomie weiter vorantreiben, scheint Tesla weiter in seinem Selbstbild gefangen und riskiert dabei nicht nur seinen Ruf, sondern auch die Sicherheit der Nutzer.

Die Geschichte von Teslas „Full Self-Driving“ ist eine Warnung an alle, die sich zu sehr von charismatischen Persönlichkeiten und großen Versprechen blenden lassen. Sie zeigt die Bedeutung fundierter technischer Expertise, kritischer Reflexion und Transparenz in der Entwicklung lebenswichtiger Technologien. Nur so kann der Traum einer sicheren und zuverlässigen autonomen Mobilität Wirklichkeit werden – und nicht zur Farce einer Geld- und Machtshow, die letztlich mehr Schaden anrichtet als Nutzen stiftet.