In der Welt der Softwareentwicklung stehen Entwicklerteams häufig vor der Entscheidung, wie sie ihre Quellcodes am besten organisieren sollen. Dabei stehen zwei Strategien im Vordergrund: Monorepos und Polyrepos. Die spannende Entwicklung dieser Ansätze lässt sich eindrucksvoll durch die Linse der bekannten Star Wars Saga erzählen – eine Geschichte voller Konflikte, Herausforderungen und einer Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Die „Clone Wars“ dieser Branche sind real und zeigen, wie Unternehmen mit der Wahl ihrer Repositories umgehen. Der Anfang einer jeden heldenhaften Reise beginnt oft klein und überschaubar.

So war es auch bei vielen Unternehmen, die mit einem Monorepo starteten – einem einzigen Repository, in dem der gesamte Quellcode, alle Services und Module gebündelt wurden. Diese Methode ermöglichte eine einfache Zusammenarbeit, förderte den Wissensaustausch und half Teams, sich schnell abzustimmen. Bekannte Software-Experten wie Martin Fowler empfehlen bei jungen Unternehmen und Startups häufig dieses Vorgehen, da es weniger administrativen Aufwand verursacht und schnelle Iterationen begünstigt. Doch im Laufe der Zeit wächst die Codebasis und mit ihr die Komplexität. Daraus entstand das Bedürfnis nach Anpassungen an eine größere Organisationsstruktur mit mehreren Teams, die jeweils an unterschiedlichen Produkten oder Services arbeiten.

Diese Expansion stellte das Monorepo vor gewisse Herausforderungen. Sinkende Entwicklungsgeschwindigkeit durch lange Build-Zeiten wurde zunehmend zum Flaschenhals. Jedes kleine Update musste im Prinzip das gesamte Projekt durchlaufen – eine ressourcenintensive und zeitraubende Angelegenheit. Zudem führten instabile Builds und flüchtige Tests zu Frustration bei den Entwicklern, die sich immer mehr in ihrer Arbeit gebremst fühlten. Ein weiteres Problem war die Verwaltung der Code-Eigentümerschaft.

In großen Monorepos ist es schwierig, präzise Vorschriften darüber festzulegen, wer welchen Teil des Codes ändern darf. Ohne klare Zugriffs- und Freigabekontrollen entwickelte sich Unsicherheit, da viele Entwickler gleichzeitig an unterschiedlichen Bereichen arbeiten mussten, ohne eine direkte Verantwortung zu spüren. Diese Haltung erschwerte die Qualitätssicherung und das Review von Code-Änderungen erheblich. Angesichts dieser Herausforderungen entschieden sich viele Unternehmen dazu, den Weg der Polyrepos einzuschlagen – also mehrere kleinere und voneinander unabhängige Repositories zu verwenden. Jeder Service oder jedes Produkt erhielt so sein eigenes Repository.

Die Vorteile lagen auf der Hand: schnellere Builds, da nur der jeweilige Teil kompiliert wurde, sowie eine dezentrale Codeverwaltung, die zu mehr Sicherheit in der Zugriffskontrolle führte. Aber dieser Wechsel hatte seinen Preis. Teams wurden isolierter, verloren den Überblick über die gesamte Architektur und die Koordination zwischen den einzelnen Einheiten wurde erschwert. Es schien, als ob Entwickler auf entfernten Planeten ohne direkten Kontakt zueinander agierten. Probleme in der Zusammenarbeit und inkonsistente Code-Standards traten verstärkt auf, was die Qualität und Wartbarkeit auf lange Sicht gefährdete.

Doch wie in jeder guten Geschichte formiert sich der Widerstand im Angesicht der Dunkelheit. Mit dem Ziel, eine Lösung zu finden, die das Beste aus beiden Welten miteinander verbindet, setzten sich einige Entwickler führender Unternehmen zusammen, um eine Rückkehr zum Monorepo in einer neuen, optimierten Form zu starten. Sie erkannten, dass die Herausforderungen nicht im Grundprinzip des Monorepos lagen, sondern in fehlenden Tools und Prozessen, um die Skalierung effizient zu bewältigen. Die Transformation von einem Polyrepo zurück zu einem Monorepo stellte sich als komplexes Unterfangen heraus. Es erforderte sorgfältige Planung und eine klare Migrationstrategie.

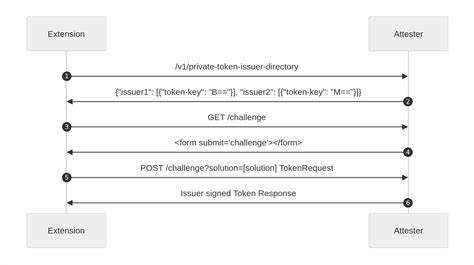

Zunächst musste das gesamte Team über die Vorteile informiert werden, damit ein gemeinsames Verständnis und eine Akzeptanz für die Veränderung geschaffen wurde. Die kritischsten Codebereiche wurden zunächst migriert, um möglichst schnell Erfolge und Sicherheit zu gewinnen. Technische Fragen waren ebenso zentral: Zugriffsrechte und Codeownership wurden nun granular definiert. Durch den Einsatz von Dateien wie CODEOWNERS konnte sichergestellt werden, dass Teams weiterhin Unabhängigkeit genießen, ohne dabei die Gesamtkonsistenz zu gefährden. Automatisierte Tools übernahmen die Verwaltung von Abhängigkeiten und Testläufen, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

So konnten frühzeitig Fehler erkannt und behoben werden, bevor die neuen Prozesse in der gesamten Organisation implementiert wurden. Weiterhin wurde in moderne Build-Systeme investiert, die dynamisch nur die tatsächlich betroffenen Teile einer Codebasis bauten und testeten. Bazel und vergleichbare Lösungen ermöglichten ein Caching von Teilbuilds, wodurch sich die Build-Zeiten drastisch reduzierten und die Entwickler wieder produktiv arbeiteten. Ergänzt wurden diese technischen Fortschritte durch Schulungen und Support, um sicherzustellen, dass alle Entwickler mit den neuen Workflows vertraut waren. Das Fazit dieser Star Wars inspirierenden Reise ist eine Erkenntnis, die sich wie ein roter Faden durch die Geschichte zieht: Es geht nicht darum, strikt zwischen Monorepos und Polyrepos zu wählen, sondern um die intelligente Nutzung und Kombination beider Ansätze.

Die moderne Softwarewelt bietet dank leistungsfähiger CI/CD-Systeme, automatisierter Tests und präziser Zugriffssteuerungen die Möglichkeit, die Vorteile der Zusammenarbeit und Einheit eines Monorepos mit der Flexibilität und Unabhängigkeit von Polyrepos zu vereinen. Die „Clone Wars“ in der Softwareentwicklung sind somit keine Frage des richtigen Feindes, sondern vielmehr eine Herausforderung, die richtige Balance zu finden und die vorhandenen Technologien optimal zu nutzen. So wie die Jedi in Star Wars wussten, dass die Macht in der Balance liegt, müssen Entwicklerorganisationen ebenso darauf achten, dass ihre Code-Struktur harmonisch zusammenspielt – unabhängig davon, ob in einem einzigen Repository oder in vielen verteilten. Unternehmen wie Google und Facebook sind lebende Beispiele dafür, wie Monorepos auch in sehr großen und komplexen Umgebungen erfolgreich eingesetzt werden können, wenn die richtigen Werkzeuge und Prozesse greifen. Ihre Erfahrungen zeigen, dass die Hindernisse weniger technischer Natur sind, sondern vor allem mit der Organisation, Kommunikation und Automatisierung zu tun haben.

Die Reise durch die „Clone Wars“ hat auch gezeigt, wie wichtig es ist, Codeownership klar zu definieren und gleichzeitig den Teams genug Freiraum und Verantwortlichkeit zu verschaffen. Nur so kann in großen Entwicklergemeinschaften Qualität, Produktivität und Motivation langfristig sichergestellt werden. In der Zukunft wird die Entwicklung von noch intelligenten Werkzeuge und optimierten Workflows diesen Wandel weiter unterstützen. Die Grenzen zwischen Monorepos und Polyrepos könnten zunehmend verschwimmen, während hybride Modelle an Bedeutung gewinnen. Klar ist: Die Fähigkeit, flexibel auf Wachstum zu reagieren und gleichzeitig die Zusammenarbeit zu fördern, wird entscheidend sein.

Abschließend braucht es keine Entscheidung zwischen der dunklen oder hellen Seite – der wahre Erfolg steckt darin, wie wir die Macht der Werkzeuge richtig einsetzen. Die Geschichte der Clone Wars in der Softwareentwicklung ist eine Geschichte von Anpassung, Innovation und der Suche nach Harmonie zwischen Unabhängigkeit und Zusammenhalt. Möge die Macht auch in Ihrer Codebase sein.

![The Why of Y (2001) [pdf]](/images/1837F95B-000E-4C1E-A1BF-07AB16677C56)

![Deep Dive into Long Context – With Google DeepMind's Nikolay Savinov [video]](/images/54BA7D7D-585F-4E6F-BA4F-E42D83B2F14E)