Koordinationsprobleme sind eine der tiefgreifendsten Herausforderungen moderner Gesellschaften. Sie erklären, warum selbst hochintelligente, gut ausgebildete Menschen oft nicht in der Lage sind, fundamentale politische, wirtschaftliche oder soziale Missstände zu beheben. Intelligenz allein reicht nicht aus, um komplexe Systeme zu steuern oder dauerhaft zu verbessern. Warum ist das so? Was steckt hinter dem scheinbaren Versagen kluger Köpfe, wenn es darum geht, tatsächliche Veränderungen herbeizuführen? Diese Fragen führen uns zu einem Verständnis von systemischer Dysfunktion, Prinzipien der Optimierung und den Grenzen rationalen Denkens in einer komplexen Welt. Im Kern entstehen Koordinationsprobleme aus einer Diskrepanz zwischen individuellen und kollektiven Zielen.

Einzelne Akteure in einem System optimieren für ihre eigenen Interessen – sei es wirtschaftlicher Profit, Karrierefortschritt oder persönliche Sicherheit – während die Gesamtheit des Systems darunter leiden kann. Wenn sich zahlreiche Akteure in einem komplexen Netzwerk unterschiedlich orientieren, entstehen widersprüchliche Handlungen, die das System destabilisieren. Ein klassisches Beispiel ist die „Tragödie der Allmende“: Auf der individuellen Ebene ist es rational, Ressourcen maximal zu nutzen, doch kollektiv führt genau dieses Verhalten zum Ausbeuten und letztlich Zusammenbruch des gemeinsamen Guts. Dieses koordinative Dilemma wird durch den sogenannten Principal-Agent-Konflikt verstärkt. In Institutionen oder Organisationen bestehen oft unterschiedliche Anreizstrukturen zwischen Entscheidungsträgern (Prinzipalen) und ausführenden Akteuren (Agenten).

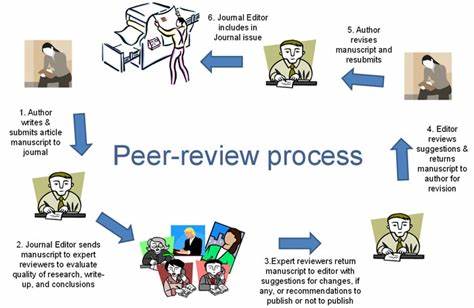

Wenn Interessen nicht übereinstimmen und Kontrollmechanismen fehlen, entstehen Fehlanreize, die die Effizienz und Integrität der gesamten Organisation beeinträchtigen. Ein Beispiel aus der Wissenschaft verdeutlicht dies: Veröffentlichungssysteme belohnen meist Quantität und Zitationen anstatt tatsächlichen wissenschaftlichen Fortschritt. Forscher passen ihre Arbeit an messbare Erfolgsindikatoren an, was zu einer Inflation von belanglosen oder reproduzierbaren Studien führt – auf Kosten echter Innovation. Der Drang zur Optimierung ist grundsätzlich nicht falsch, doch die Art und Weise, wie Optimierung in realen Kontexten umgesetzt wird, birgt ernste Risiken. Rationalität wird oft als eine Art universelles Werkzeug missverstanden.

Menschen wenden Entscheidungsmodelle oder analytische Methoden an, ohne deren Grenzen und Kontextgerechtigkeit zu reflektieren. Die Folge sind sogenannte Kategoriendefekte, bei denen eine Methode auf einen Bereich angewandt wird, für den sie nicht geeignet ist. Ein Ingenieur, der etwa sein gesamtes Essen minutiös plant und dadurch Ängste entwickelt, oder ein Business-Experte, der mithilfe von Algorithmen seine Beziehungen managt – das sind Beispiele für allzu rigide Rationalität, die das Leben erschwert statt erleichtert. Die Realität komplexer Systeme bringt weitere Herausforderungen mit sich, die traditionelle rationalistische Ansätze überschatten. Das sogenannte „Legibility Bias“ beschreibt die Tendenz von Institutionen oder Verwaltungen, vor allem das messen zu wollen, was sich leicht quantifizieren lässt.

Doch viele entscheidende Faktoren – etwa Vertrauen in Institutionen, Qualität sozialer Beziehungen oder ökologische Nachhaltigkeit – sind schwer fassbar und entziehen sich schematischer Messbarkeit. Der Versuch, diese schwer zu erfassenden Phänomene in Kennzahlen zu pressen, führt häufig zu selektiver Wahrnehmung, Verzerrungen und Ausblendung wichtiger Realitäten. Darüber hinaus sind Fortschritte oder Veränderungen in komplexen Systemen selten linear oder vorhersehbar. Der Übergang von einer stabilen in eine chaotische Phase passiert nicht plötzlich, sondern schrittweise und mit viel Unsicherheit. Kognitive Flexibilität und die Fähigkeit, mit Mehrdeutigkeit umzugehen, gewinnen daher an Bedeutung.

Meta-Rationalität beschreibt genau diese Haltung: Sie ist keine Methode, sondern ein Orientierungsrahmen, der dazu befähigt, zwischen Zusammenbruch und Anpassung zu unterscheiden und offen mit Unsicherheit umzugehen. Ein weiteres Koordinationsproblem entsteht durch unterschiedliche Zeithorizonte. Kurzfristiges Optimieren, etwa von Quartalsergebnissen oder unmittelbaren Leistungskennzahlen, kann langfristige Stabilität gefährden. Ein Unternehmen, das ausschließlich auf schnellen Gewinn setzt und dabei seine Lieferketten entbehrlich macht, riskierte im Krisenfall das komplette Versagen. Diese zeitliche Kurzsichtigkeit ist nicht nur individuelles Versagen, sondern strukturell bedingt durch Anreizsysteme und externe Erwartungen.

Der Unterschied zwischen kurzfristiger Rationalität und langfristiger Nachhaltigkeit ist auch in politischen Systemen ersichtlich. Politiker sind oft gezwungen, kurzfristige Erfolge vorzuweisen, um wiedergewählt zu werden, selbst wenn diese Entscheidungen langfristige Risiken erhöhen. Diese Dynamiken führen zu einem Zustand, in dem kluge Lösungen ständig durch institutionelle Zwänge blockiert oder verwässert werden. Koordinationsprobleme werden noch komplexer, wenn unterschiedliche Gruppen mit divergierenden Weltanschauungen, kulturellen Hintergründen und Zielen zusammen aufeinandertreffen. Effektive Zusammenarbeit setzt gemeinsame Abstraktionen oder Schnittstellen voraus, um Kommunikation und Interaktion möglich zu machen.

Allerdings ist es illusorisch anzunehmen, dass alle Beteiligten dieselbe Realität oder dieselben Ziele wahrnehmen. Vielmehr ist es notwendig, Mechanismen zu schaffen, die Kooperation trotz fundamentaler Unterschiede ermöglichen. Eine pragmatische Herangehensweise ist es, breite Übereinstimmung auf „minimalen Schnittstellen“ zu finden, die das Funktionieren gewährleisten, ohne tiefere (und oft konfliktträchtige) Übereinstimmungen zu erzwingen. Aus diesen Gründen ist der Versuch, komplexe Systeme schlicht durch Verbesserungen an bestehenden Institutionen „zu reparieren“, oft zum Scheitern verurteilt. Institutionen sind in der Regel tief in historischen Pfadabhängigkeiten und festgefahrenen Anreizstrukturen verankert.

Eine grundlegende Veränderung verlangt entweder einen radikalen Umbruch – bei dem alte Strukturen kollabieren und durch Neues ersetzt werden – oder die gleichzeitige Entwicklung von parallelen Systemen, die ihre Funktionen besser erfüllen und irgendwann die alten Institutionen ablösen. Für Individuen und Organisationen bedeutet dies, sich nicht auf die Illusion einer allumfassenden Kontrolle oder Optimierung zu verlassen. Stattdessen ist es sinnvoll, Fähigkeiten zu entwickeln, die adaptive Widerstandskraft stärken. Meta-Rationalität lässt sich als eine kognitive Fähigkeit verstehen, die durch vielfältige Erfahrungen, interdisziplinäres Lernen und den Aufbau robuster Feedbackmechanismen gestärkt wird. Wer verschiedene Denkrahmen versteht, deren Stärken und Schwächen erkennt und flexibel zwischen ihnen wechselt, kann besser mit komplexen, dynamischen Situationen umgehen.

Organisationen profitieren davon, wenn sie Feedbackschleifen schließen, die Entscheidern Konsequenzen ihrer Entscheidungen unmittelbar spürbar machen. Auch das Bewusstsein, dass Metriken immer manipulierbar sind und entsprechend konkurrierende Anreize schaffen, sollte zur Gestaltung der Unternehmensstrategie gehören. Zudem ist es hilfreich, Redundanzen bewusst einzubauen, anstatt sie aus Effizienzgründen wegzuschneiden. Redundanz wirkt auf den ersten Blick ineffizient, schützt aber vor gravierenden Ausfällen in Krisensituationen. Langfristig gesehen gehen substanzielle Verbesserungen nur durch das Schaffen neuer Koordinationsmechanismen, die besser an die Herausforderungen einer instabilen, zunehmend komplexen Welt angepasst sind.

Parallel dazu erfordert die stetige Verflüchtigung von Stabilität die Entwicklung einer kognitiven Haltung, die Gelassenheit gegenüber Unsicherheit und Ambiguität fördert. Intuition und embodied intelligence spielen hier eine wichtige Rolle und sollten nicht als sekundär betrachtet werden. Unsere Körper und unterbewussten Wahrnehmungen liefern wertvolle Informationen, die rationale Modelle allein nicht erfassen können. Es gilt, diese Signale bewusst wahrzunehmen und in Entscheidungen einzubeziehen, ohne sich von ihnen dominieren zu lassen. Koordinationsprobleme sind also keine einfache Frage von Intelligenz oder technischer Kompetenz.

Sie sind Ausdruck tiefgreifender struktureller Herausforderungen, bei denen traditionelle Denkmodelle und Institutionen an ihre Grenzen kommen. Die Zukunft verlangt nach einem meta-rationalen Denken, das sich nicht mit einfachen Lösungen zufrieden gibt, sondern komplexe Dynamiken begreift, erkennt, welche Wirkmechanismen gerade relevant sind, und flexibel darauf reagiert. Nur wer diese neuen Denkwerkzeuge beherrscht, wird in der Lage sein, unter den Bedingungen systemischer Dysfunktion dennoch wirksam zu agieren. Es ist eine Frage nicht allein von Wissen, sondern von Haltung und Anpassungsfähigkeit – und damit eine zentrale Kompetenz für die kommenden Jahrzehnte.

![The Lake at the Bottom of the World [video]](/images/C198A0F3-F3CF-4900-8E6E-FC92846E3E71)