Das Peer-Review-Verfahren gilt seit Jahrzehnten als das Rückgrat der wissenschaftlichen Qualitätssicherung. Es soll sicherstellen, dass nur valide, gut überprüfte Forschungsergebnisse veröffentlicht werden und so den Fortschritt in den verschiedenen Fachrichtungen unterstützen. Doch während das Prinzip gut klingt, schwankt die Realität zunehmend zwischen hilfreichem Feedback und destruktiven Kommentaren, die eher an Internet-Trolle als an konstruktive Wissenschaftler erinnern. Der Begriff Peer Review ist in diesem Zusammenhang längst häufiger Gegenstand heftiger Diskussionen geworden, denn Wissenschaftler berichten immer wieder von schlechten Erfahrungen und toxischen Verhaltensweisen innerhalb des Begutachtungsprozesses. Dieses Spannungsfeld gilt es näher zu beleuchten, um die Herausforderungen der aktuellen Peer-Review-Kultur sowie mögliche Lösungen verständlich zu machen.

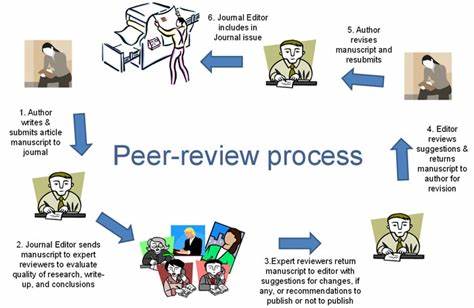

Traditionell basiert der Begutachtungsprozess auf einem anonymen System: Forscherinnen und Forscher reichen ihre Manuskripte bei Fachzeitschriften ein und diese werden dann von anonymen Expertinnen und Experten geprüft, die beurteilen, ob das Werk den wissenschaftlichen Standards genügt. Diese Anonymität soll eigentlich den objektiven Blick gewährleisten, indem Interessenskonflikte minimiert und unvoreingenommene Bewertungen gefördert werden. Doch diese Anonymität wirkt auch als Schutzschild für einige Gutachter, die anonyme, unfaire und teilweise aggressive Kommentare hinterlassen, ohne sich für ihre Worte verantworten zu müssen. Die Trolle im Internet profitieren von einem gewissen Schutz durch Anonymität, ebenso einige Peer-Reviewer, welche das gleiche Fehlverhalten in einer vermeintlich seriösen Umgebung zeigen. Die Konsequenz: Die Autoren fühlen sich angegriffen, entmutigt oder sogar gemobbt – und das kann den wissenschaftlichen Austausch erheblich beeinträchtigen.

Eine oft berichtete Erfahrung in der Peer-Review-Praxis ist es, dass harsche Kritik, die kaum konstruktiv ist, mehr Verunsicherung stiftet als Fortschritt bringt. Kommentare wie „Maschinelles Lernen produziert immer nur Müll“ oder „Dieser Ansatz ist veraltet und langweilig“ helfen niemandem weiter und blockieren stattdessen den kreativen Diskurs. Forschende stecken meist monatelange Arbeit in ihre Projekte, oft mit komplexen Daten und innovativen Methoden, und erwarten zu Recht hilfreiches Feedback, das zur Verbesserung und Verfeinerung ihrer Studien beiträgt. Wenn eingereichte Arbeiten stattdessen mit destruktiver Kritik entmutigt oder gar persönlich angegriffen werden, hat das nicht nur negative Auswirkungen auf einzelne Karrierewege, sondern generell auf den wissenschaftlichen Fortschritt. Der Gedanke, dass Peer Review im Kern eine Art wissenschaftliches Gegenstück zu toxischen Internet-Kommentaren ist, klingt drastisch, bringt aber die Problematik auf den Punkt.

Es zeigt sich, dass die Anonymität zwar einerseits wichtig für Unabhängigkeit sein kann, andererseits aber eine Atmosphäre schaffen kann, in der sich manche Gutachter unangemessen verhalten, ohne Konsequenzen befürchten zu müssen. Daraus ergeben sich Fragen zur Verantwortung, Transparenz und Nachvollziehbarkeit des Begutachtungsprozesses, die bislang zu wenig diskutiert wurden. Gleichzeitig wird das traditionelle Peer-Review-Modell zunehmend als veraltet wahrgenommen. Das Verfahren ist zeitaufwändig, intransparent und oft intransparent für Außenstehende. Es gibt keine öffentliche Einsicht in die Kommentare der Reviewer, sodass der Austausch hinter geschlossenen Türen stattfindet.

Für Autoren bedeutet dies nicht selten lange Wartezeiten, die ihren Forschungsfortschritt verzögern. Die digitale Welt bietet längst Alternativen, die sowohl den Prozess beschleunigen als auch transparenter machen könnten. Ein innovativer Ansatz, der diese Probleme adressiert, stammt von der Journal of Open Source Software (JOSS). Diese Fachzeitschrift nutzt die GitHub-Plattform, die ursprünglich für Softwareentwicklung konzipiert wurde, um Peer Review offen und iterativ zu gestalten. Reviewer öffnen öffentliche „Issues“, also Kommentare, in denen sie Verbesserungsvorschläge äußern oder Fehler aufzeigen.

Die Autoren wiederum reagieren ebenfalls öffentlich, erklären ihre Entscheidungen, setzen Vorschläge um oder legen ihre Sichtweise dar. Während des gesamten Prozesses ist alles für die Öffentlichkeit sichtbar. Für viele ist das ein großer Schritt hin zu mehr Transparenz, Nachvollziehbarkeit und einem faireren Umgangston, weil hier niemand einfach anonym anonym „Müll“ rufen kann, ohne die eigene Beurteilung öffentlich zu vertreten. Die Vorteile dieses Modells sind vielschichtig. Erstens wird die Peer Review nicht zum emotionalen Minenfeld, sondern zu einem klar strukturierten und sachlichen Dialog.

Zweitens können alle Beteiligten – auch der wissenschaftliche Laie oder andere Interessierte – den Entstehungsprozess der Arbeit nachvollziehen. Drittens profitieren vor allem junge Forschende davon, weil ihr Engagement sichtbar bleibt und sie konstruktive Anleitung bekommen, die sie direkt übernehmen können. Das Modell erlaubt darüber hinaus eine wesentlich schnellere Bearbeitung als das herkömmliche System, da technische Tools wie Issue-Tracker und Pull-Requests die Kommunikation erleichtern und dokumentieren. Aber wird dieses Modell auch für alle Fachrichtungen geeignet sein? Die einfache Antwort lautet: vermutlich nicht in allen Fällen. Traditionelle Fachzeitschriften, insbesondere in den Geisteswissenschaften oder in experimentellen Naturwissenschaften, arbeiten oft mit anderen Methoden, erfordern Detaildiskussionen, experimentelle Nachweise oder komplexe Datenanalysen.

Dort kann eine Open-Review-Plattform mit Kommentaren unter GitHub-Issues an ihre Grenzen stoßen. Dennoch zeigen auch andere innovative Plattformen und Verlage wie Copernicus, dass öffentliche Kommentarfunktionen die Begutachtung transparenter machen können. Sie erlauben es, den Begutachtungsprozess inklusiver zu gestalten, indem auch die wissenschaftliche Gemeinschaft insgesamt hereinblicken darf und Rückmeldungen öffentlich erfolgen. Es bleibt anzumerken, dass eine vollständige Umgestaltung des Peer-Review-Systems tiefgreifende strukturelle Veränderungen in der Wissenschaftscommunity erfordert. Dazu gehört auch eine Neubewertung des Belohnungssystems, denn die wissenschaftliche Karriere wird gegenwärtig noch stark durch Veröffentlichungen in sogenannten „High Impact Journals“ bestimmt, an deren Bewertung häufig die elitären Gutachter und deren Kommentare großen Einfluss haben.

Ebenso muss das Bewusstsein für respektvollen Umgang miteinander stärker werden – konstruktive Kritik statt reiner Negativität sollte der Standard sein. Wissenschafter müssen sich bewusst machen, dass sie mit ihrem Feedback nicht nur den Fortschritt, sondern auch das persönliche Wohlbefinden ihrer Kollegen beeinflussen. Abschließend lässt sich festhalten, dass Peer Review mehr sein sollte als das wissenschaftliche Pendant zu Internet-Trollen. Es sollte ein Dialog auf Augenhöhe sein, der Forschung unterstützt, ermutigt und verbessert. Transparenz, Offenheit und Ruhm für kollegiale Zusammenarbeit sind Werte, die es zu stärken gilt.

Moderne digitale Werkzeuge bieten neue Möglichkeiten, diese Werte zu fördern und gleichzeitig den Prozess der Begutachtung zu beschleunigen und transparenter zu machen. Nur wenn die Wissenschaftsgemeinschaft mutig genug ist, traditionelle Pfade zu verlassen und moderne Kommunikation sowie transparentes Feedback zu etablieren, kann Peer Review seiner eigentlichen Funktion als Motor des Fortschritts gerecht werden und toxisches Verhalten wirksam entgegenwirken. Die Zukunft der Wissenschaft verlangt nach einem Peer-Review-System, das sowohl fachlich exzellent als auch menschlich fair ist.