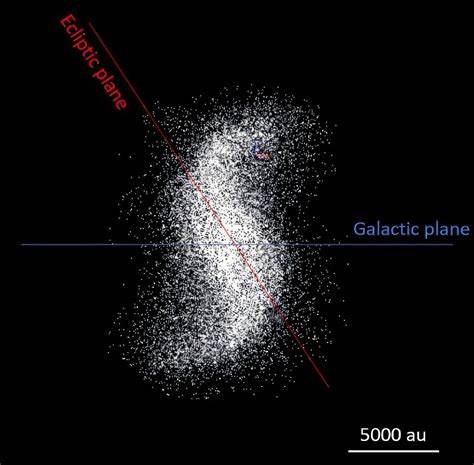

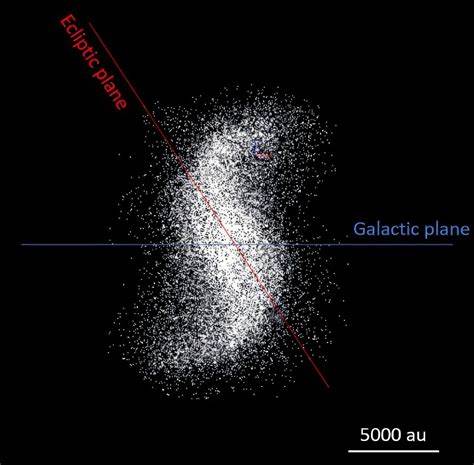

Die Erforschung der Oortschen Wolke gilt seit langem als eine der spannendsten Herausforderungen in der Astronomie. Sie ist eine hypothetische, kugelförmige Ansammlung von Kometen und anderen kleinen Himmelskörpern, die das Sonnensystem umgibt und dessen äußere Grenzen markiert. Besonders faszinierend sind neuere Forschungen, die Hinweise auf eine Spiralstruktur im inneren Bereich dieser Oortschen Wolke geliefert haben. Diese Entdeckung eröffnet ein ganz neues Fenster in das Verständnis der Dynamik und Geschichte unseres Sonnensystems und wirft Fragen über die Entstehung und Entwicklung der inneren Oortschen Wolke auf. Die innere Oortsche Wolke befindet sich näher an der Sonne als die äußere Hülle, die meist mit der klassischen Oortschen Wolke assoziiert wird.

Während die äußere Wolke vermutlich aus Milliarden von Kometen besteht, deren Bahnen weit entfernt von der Sonne liegen, zeigt die innere Region offenbar viel komplexere und strukturierte Merkmale, als bislang angenommen. Die Spiralstruktur, die von Astronomen mithilfe fortschrittlicher Simulationen und Beobachtungen postuliert wurde, könnte nach Meinung vieler Experten signifikant zu den Umlaufbahnen zahlreicher Kometen und anderer kleiner Objekte beitragen. Diese Dynamik resultiert möglicherweise aus gravitativen Wechselwirkungen mit benachbarten Sternen, galaktischem Umfeld und vielleicht sogar bisher unbekannten massereichen Objekten im äußeren Sonnensystem. Die spiralförmige Anordnung lässt darauf schließen, dass die Verteilung der Kleinobjekte in der inneren Oortschen Wolke keine zufällige Erscheinung ist, sondern durch komplexe gravitative Kräfte moduliert wird. Diese Spiralstruktur könnte sich durch eine Art wellenförmige Bewegung oder eine Art von Drehimpuls-Transfer innerhalb der Wolke manifestieren.

Die ausgelösten Muster könnten letztlich die langfristige Stabilität und Entwicklung der Wolke beeinflussen und erklären, warum bestimmte Kometenbahnen typische Eigenschaften zeigen oder plötzliche Veränderungen durchlaufen. Das Vorhandensein einer Spiralstruktur bringt auch neue Überlegungen zur Rolle der galaktischen Umgebungsbedingungen ins Spiel. Unsere Milchstraße und die umgebenden Sternfelder üben eine permanente gravitative Kraft aus, die die Oortsche Wolke formt und ihre Objekte auf Kollisions- oder Umlaufbahnen bringen kann. Die Spiralstruktur könnte somit ein indirekter Beweis für diese dynamischen Wechselwirkungen sein. Die Aufnahme genauer Daten aus der inneren Oortschen Wolke ist aufgrund der enormen Entfernung und der geringen Leuchtkraft der dort befindlichen Objekte äußerst schwierig.

Dennoch haben moderne Beobachtungsinstrumente und Weltraumteleskope erste Spuren solcher Strukturen angedeutet, unterstützt durch komplexe Computersimulationen. Diese Simulationen modellieren die Bewegung zahlreicher kleiner Körper unter dem Einfluss von Sonne, galaktischen Kräften und potenziellen massereichen Objekten im äußeren Sonnensystem. Auf diese Weise wurde die spiralartige Verteilung erstmals theoretisch nachvollziehbar gemacht. Für die Astronomie bedeutet diese Entdeckung eine spannende Herausforderung, denn bisher galten die Randzonen unseres Sonnensystems als relativ statisch und gleichmäßig verteilt. Die Spiralstruktur zeigt jedoch, dass selbst in den äußersten Bereichen unseres Heimatsternsystems dynamische und teils geordnete Muster bestehen, die das Bild von einer statischen Oortschen Wolke aufbrechen.

Darüber hinaus bietet die Spiralstruktur eine Erklärung für das Auftreten bestimmter Kometen mit ungewöhnlichen Bahnen oder Umlaufparametern. Einige Kometen könnten durch die Spiralkräfte beeinflusst worden sein, die in der Wolke wirken und deren Bahnen in Richtung inneres Sonnensystem lenken. Ein tieferes Verständnis dieses Mechanismus könnte zukünftig helfen, mögliche Kometeneinschläge besser vorherzusagen beziehungsweise deren Ursprung genauer zu beschreiben. Darüber hinaus wirkt sich die neue Erkenntnis auch auf die Theorie der Planetentstehung aus. Die Oortsche Wolke wird angenommen als ein Überbleibsel der Entstehungsphase unseres Sonnensystems, in der das protoplanetare Material entweder zu Planeten akkumulierte oder in entferntere Zonen gedrängt wurde.

Die Spiralstruktur könnte Hinweise auf dynamische Prozesse liefern, die sowohl die Verteilung als auch die langfristige Entwicklung dieses Materials beeinflussten. Die Rolle großer Planeten wie Jupiter und Saturn in der Dynamik der Oortschen Wolke könnte dabei eine wichtige Rolle spielen. Ihre gravitative Wirkung auf das umliegende Objektfeld könnte dazu beigetragen haben, dass eine spiralartige Ordnung entstand beziehungsweise erhalten blieb. Ebenso könnte die Entdeckung Hinweise auf bislang unentdeckte Objekte geben, die als gravitative Zentren fungieren und so das Muster der Spiralstruktur beeinflussen. Die Erforschung der inneren Oortschen Wolke und der darin auftretenden Spiralstruktur ist daher ein aktives und facettenreiches Forschungsfeld.

Spektakuläre Missionen, wie die Weiterentwicklung von Weltraumteleskopen und spezielle Observationen von Kometen und Transneptunischen Objekten, könnten in den kommenden Jahren weitere Daten liefern, um das Bild zu konkretisieren. Solche Erkenntnisse bergen ein großes Potenzial, unser Verständnis nicht nur des Sonnensystems, sondern auch anderer Planetensysteme und deren Randzonen zu erweitern. Die Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke dient als bedeutendes Beispiel dafür, wie dynamisch und komplex selbst die vermeintlich entferntesten und kaltesten Regionen unseres Weltraums sein können. Sie fordert uns auf, neue Modelle zu entwickeln und diese in das Gesamtverständnis unserer kosmischen Umgebung einzubinden. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die Entdeckung einer Spiralstruktur im inneren Bereich der Oortschen Wolke eine erhebliche Auswirkung auf die Astronomie hat.

Sie liefert entscheidende Hinweise zur Dynamik von Kometen, die Entstehungsgeschichte unseres Sonnensystems und die Wechselwirkung mit der galaktischen Umgebung. Zugleich stellt die Spiralstruktur eine vielversprechende Forschungsrichtung dar, die in den kommenden Jahren durch Beobachtungen und Simulationen weiter erforscht wird. Die Resultate aus diesen Studien versprechen, unser Weltbild zu erweitern und neue Fragen für die Zukunft der Weltraumforschung aufzuwerfen.