In den vergangenen Jahrzehnten ist die Prävalenz von Pollenallergien weltweit deutlich angestiegen. Dabei spielen zahlreiche Faktoren eine Rolle, darunter veränderte Lebensstile und Umweltbedingungen. Ein immer wichtigerer Umweltfaktor, der jedoch lange Zeit unzureichend beachtet wurde, ist die Anreicherung von Stickstoff in Ökosystemen. Diese verbreitete Form der Umweltbelastung hat weitreichende Folgen, die über ökologische Veränderungen hinausgehen und auch die allergische Gesundheit des Menschen betreffen können. Das Zusammenspiel zwischen Stickstoffanreicherung, vegetativen Veränderungen und der Immunantwort des Menschen auf Pollenallergene wird zunehmend klarer und fordert eine integrierte Herangehensweise an Umwelt- und Gesundheitsschutz.

Stickstoff ist in natürlichen Ökosystemen ein limitierender Nährstoff, der das Pflanzenwachstum maßgeblich beeinflusst. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts hat der anthropogene Einfluss, insbesondere durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe und den massiven Einsatz von synthetischen Düngemitteln in der Landwirtschaft, die verfügbare Menge an biologisch reaktivem Stickstoff mehr als verdoppelt. Diese gesteigerte Stickstoffzufuhr führt zu einer erheblichen Nährstoffanreicherung, die „Stickstoffanreicherung“ genannt wird. Folgen sind nicht nur eine erhöhte Biomasseproduktion und ein Rückgang der Biodiversität, sondern auch Veränderungen in der Zusammensetzung der Pflanzenarten.

Speziell Graslandökosysteme reagieren sehr sensibel auf diese Veränderungen, indem nitrophile Gräser gegenüber anderen Pflanzenarten dominanter werden. Der Zusammenhang zwischen Stickstoffanreicherung und Pollenallergie lässt sich auf mehreren Ebenen erklären. Ein wesentliches Ergebnis von wissenschaftlichen Untersuchungen ist, dass Stickstoff angereicherte Ökosysteme weitaus mehr Pollen produzieren. Studien aus Belgien haben aufgezeigt, dass gedüngte Wiesen gegenüber ungedüngten Flächen eine bis zu sechsmal so hohe Pollenkonzentration freisetzen. Diese Menge spiegelt sich demnach direkt in der Pollenbelastung wider, der Allergikerinnen und Allergiker im Frühling und Sommer ausgesetzt sind.

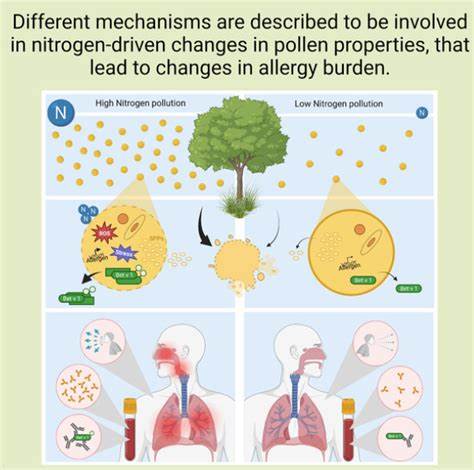

Neben der schieren Menge verändert Stickstoff jedoch auch die Qualität und allergene Potenz des Pollens. Pollen von nitrogendüngten Flächen enthält nachweislich eine höhere Konzentration an allergenen Proteinen, die beim Menschen eine stärkere Immunreaktion auslösen können. Basophilen-Aktivierungstests, die die Sensitivität von Immunzellen auf Pollenallergene messen, zeigen eine signifikante Zunahme der Reaktivität bei Pollen aus stickstoffreichen Wiesen. Gleichzeitig erhöhen sich die spezifischen IgE-Antikörpertiter gegen solche Pollen, was auf eine intensivere Sensibilisierung des Immunsystems hindeutet. Diese Effekte sind nicht nur auf die Zusammensetzung der Pflanzenarten zurückzuführen, sondern weisen auch auf modifizierte biochemische Eigenschaften des Pollens hin, die durch den vermehrten Stickstoffeintrag hervorgerufen werden.

Die Verschiebung in der Pflanzenzusammensetzung durch Stickstoffanreicherung verstärkt die Problematik weiter. Nitrophile Gräser wie Alopecurus pratensis, die vermehrt in gedüngten Graslanden vorkommen, sind bekannte Hauptverursacher von Pollenallergien. Durch ihren erhöhten Anteil wird zum einen mehr allergenes Pollen produziert, zum anderen steigt die Belastung durch besonders allergene Arten. Gleichzeitig führt der Rückgang invasiver Pflanzenarten und Biodiversität zu einem monotoneren Pflanzenspektrum, was wiederum die Pollenbelastung in der Luft über längere Zeiträume intensiviert. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die Wirkung von Stickstoffanreicherung nicht ausschließlich auf großflächig gedüngte Agrarlandschaften beschränkt ist.

Auch atmosphärische Stickstoffdepositionen, die durch Industrieemissionen und Verkehr verursacht werden, tragen zur Nährstoffanreicherung selbst in scheinbar unberührten Naturlandschaften bei. Diese diffuse Belastung führt zu einer ständigen Erhöhung des Pollenaufkommens und der Allergenität in dicht besiedelten und industrielastigen Regionen, was den lokalen Bevölkerungsschutz vor Pollenallergien erschwert. Die gesundheitlichen Auswirkungen dieser Umweltveränderungen sind erheblich. Pollenallergien manifestieren sich häufig als allergische Rhinitis, Bindehautentzündung oder sogar Asthma bronchiale und beeinflussen die Lebensqualität Betroffener erheblich. Die erhöhte Pollenmenge und -allergenität durch Stickstoffanreicherung können die Symptomschwere steigern, die Saison verlängern und die Anzahl der betroffenen Menschen erhöhen.

Zudem bedeutet eine stärkere allergische Belastung auch mehr medizinische Behandlungskosten und einen Verlust an Produktivität durch Krankheitstage. Angesichts dieser Zusammenhänge ist es dringend erforderlich, Umwelt- und Gesundheitspolitik miteinander zu verknüpfen. Maßnahmen zur Reduktion der Stickstoffemissionen, sowohl in der Landwirtschaft als auch im Verkehrs- und Industriesektor, müssten priorisiert und energisch verfolgt werden, um die Stickstoffdeposition zu verringern. Gleichzeitig kann die Wiederherstellung naturnaher und ungedüngter Lebensräume dazu beitragen, die Biodiversität zu fördern und den allergenen Pollenaufkommen entgegenzuwirken. Weiterführende Forschung ist notwendig, um die genauen biochemischen Mechanismen zu entschlüsseln, die die erhöhte Allergenität des Pollens unter Stickstoffeinfluss erklären.