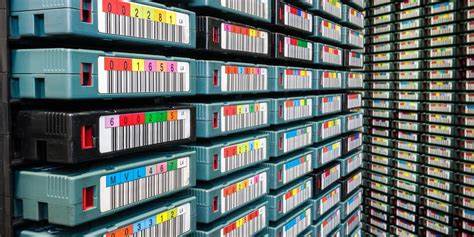

Die langfristige Archivierung digitaler Daten ist heute eine der größten Herausforderungen der Technologiebranche. Während Datenvolumen wegen der steigenden Nutzung von hochauflösenden Bildern, Videos und durch Künstliche Intelligenz generierten Inhalten exponentiell wachsen, stoßen herkömmliche Speicherlösungen zunehmend an ihre Grenzen. Das klassische Magnetband, das über Jahrzehnte als Standardmedium für Langzeitarchivierung galt, zeigt klare Schwächen in puncto Kapazität, Geschwindigkeit und Lebensdauer. Parallel dazu werden innovative Technologien entwickelt, die das Potenzial haben, die Zukunft der Archivspeicherung maßgeblich zu prägen – darunter glasbasierte Speicherverfahren und molekulare Speichertechnologien wie DNA oder sequence-definierte Polymere. Magnetband: Nach wie vor ungeschlagen bei Kosten, aber mit strukturellen Grenzen Magnetbänder haben sich über viele Jahrzehnte als günstigstes und am weitesten verbreitetes Medium für die Langzeitsicherung von Daten etabliert.

Die aktuellste Version, LTO-10, konnte zwar 30 Terabyte unkomprimiert speichern, mit Kompression sind rund 75 Terabyte möglich. Doch im Vergleich zu Festplatten und vor allem Solid State Drives (SSDs) fällt die Kapazität zurück. Während Festplatten zukünftig etwa 50 Terabyte speichern sollen, sind bei SSDs bereits heute Größen von über 120 Terabyte erhältlich, mit Prognosen, die bis 2028 300 Terabyte vorsehen. Das Magnetband ist zudem durch die physikalischen Grenzen der magnetischen Technologie geprägt: Es hat eine begrenzte Lebensdauer, meist zwischen fünf und zehn Jahren. Die gespeicherten Daten müssen daher regelmäßig auf neue Bänder übertragen werden, um Bitrot zu vermeiden und die Integrität zu bewahren.

Dieser Verfahrensschritt ist nicht nur aufwendig, sondern verursacht auch einen erheblichen Energie- und Ressourcenaufwand, was Umweltaspekte betrifft. Auch die Geschwindigkeit ist ein Hemmschuh: Da Magnetbänder sequenziell gelesen werden, bedeutet das den langsamsten Zugriff auf Daten unter den gängigen Speichermedien. Während Festplatten und SSDs mit zufälligem Zugriff mehrere Megabyte pro Sekunde erreichen können, sind es bei LTO-10 nur kontinuierliche 400 Megabyte pro Sekunde, wobei der tatsächliche Lesezugriff aufgrund der notwendigen Spulbewegungen langsamer sein kann. Glasbasierte Speichertechnologie: Project Silica und Cerabyte ebnen den Weg Als mögliche nächste Generation der Archivspeicherung rücken glasbasierte Technologien in den Fokus. Microsofts Project Silica ist eines der ambitioniertesten Projekte in diesem Bereich.

Die Methode beruht auf der Speicherung von Daten in Form von nanoskaligen Strukturen, die durch ultrakurze, sogenannte Femtosekunden-Laserpulse in mehrere Schichten einer Silikaglasplatte eingebrannt werden. Dieses innovative Verfahren nutzt fünf Dimensionen – drei räumliche sowie zwei optische – um an dem kleinen Volumen der Glastafel eine hohe Datenmenge zu speichern. Die „5D-Datenspeicherung“ ermöglicht es, auf einer handlichen Glasscheibe mit der Größe eines Untersetzers um die sieben Terabyte und mehr dauerhaft zu sichern. Die Vorteile liegen auf der Hand: Silikaglas ist extrem widerstandsfähig gegen Hitze, Wasser, Strahlung, Chemikalien und Kratzer. Das Material verspricht eine Haltbarkeit von tausenden Jahren, was die Technik ideal für die Archivierung von kulturellem Erbe, musikbibliotheken oder sensiblen Unternehmensdaten macht, die über Generationen hinweg erhalten bleiben sollen.

Zusätzlich überzeugt die Technologie durch vergleichsweise geringe Energieanforderungen im Betrieb der Lesegeräte und der Lagerinfrastruktur. Die Datenaufnahme und -auslese erfolgt mittels hochpräziser Mikroskope, die Polarisationseffekte auswerten und mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz entschlüsselt werden. Ein rivalisierendes Konzept bietet das US-amerikanische Start-up Cerabyte, das auf keramisch beschichtete Glasplatten setzt. Während Cerabyte auf eine einfachere, einschichtige Speicherung baut, bei der Daten in Form von QR-Codes in den Glaslayer eingebrannt werden, liegt auch hier der Fokus auf der physischen Langlebigkeit und Resistenz gegen Umwelteinflüsse. Die Lesung erfolgt durch moderne Kameratechnik in hoher Geschwindigkeit, wobei die Technologie besonders für den mobilen und skalierbaren Einsatz optimiert wird.

Die Partnerschaften mit Unternehmen wie Western Digital unterstreichen das Interesse großer Industrieakteure an der Kommerzialisierung dieser zukunftsträchtigen Lösung. Molekulare Speicherung: Die Faszination der DNA und neuer Polymere Eine visionäre Richtung der Datenspeicherung sieht die Nutzung von Molekülen vor – vor allem DNA, das natürliche Informationsspeichermedium des Lebens. Theoretisch erlaubt der molekulare Code der DNA eine Datenkompression, die andere Speichermedien deutlich übertrifft. So könnten nach Berechnungen einige Gramm DNA den gesamten digitalen Datenbestand der Menschheit aufnehmen. Zudem ist DNA extrem langlebig und kann unter geeigneten Bedingungen jahrhundertelang, ja sogar Jahrtausende stabil bleiben.

Die Umsetzung in praktische Speichermedien bringt jedoch enorme Herausforderungen mit sich. Die Prozessgeschwindigkeiten beim Schreiben und Lesen sind in der Praxis bisher viel zu langsam. Während ein gewöhnliches LTO-Band Daten mit Hunderten Megabyte pro Sekunde schreibt, liegen DNA-Schreibgeschwindigkeiten noch im Bereich von wenigen Bits pro Sekunde – ein Unterschied von mehreren Größenordnungen. Zudem ist die Wiederherstellung der Daten komplex, da die biologische Sequenzierung eine zerstörerische Methode ist und große Datenfragmente rekonstruiert werden müssen, was Aufwand und Kosten weiter steigert. Daneben forschen Wissenschaftler an alternativen molekularen Speichermethoden, beispielsweise bei sequence-definierten Polymeren.

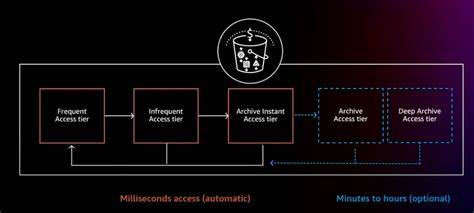

Diese künstlichen, polymeren Moleküle können theoretisch eine größere Vielfalt an Monomeren als DNA enthalten, wodurch eine noch höhere Informationsdichte möglich ist. Ein technischer Fortschritt ist hierbei eine elektrochemische Lesetechnologie, die die Codierung mittels elektrischer Signale lesbar macht. Obwohl das Konzept gerade erst in einem rudimentären Experiment demonstriert wurde, zeigt es perspektivisch enorme Chancen für die Integration molekularer Speicher in elektronische Systeme – jedoch noch weit von einer Marktreife entfernt. Nachhaltigkeit und Zukunftsperspektiven Die gesamte Archivinfrastruktur steht vor der Herausforderung, nicht nur mehr Datenvolumen zu bewältigen, sondern gleichzeitig ökologische Aspekte stärker zu berücksichtigen. Energetisch aufwendiges regelmäßiges Umschreiben von Magnetbändern oder die Kühlung großer Festplatten-Arrays verursachen heute schon einen erheblichen CO₂-Fußabdruck.

Glasbasierte Speicher bieten hier dank ihrer Passivität im Speicherzustand und einer langen Haltbarkeit nachhaltige Vorteile. Innovative Geräte wie batteriebetriebene Roboter zum automatischen Handling von Glasplatten unterstreichen die Bemühungen um Ressourcenschonung. Während für Unternehmen mit großen Cloud-Diensten wie Microsoft schon heute erste Prototypen im Einsatz sind, ist der breite kommerzielle Durchbruch glasbasierter Speichermedien noch einige Jahre entfernt. Auch die molekularen Speichertechnologien benötigen weiterhin intensive Forschung, bevor sie anwendbar sind. Der Speicherzukunft droht jedoch keine Stagnation.

Die Kombination aus bewährtem Technologie-Know-how – wie beim Magnetband – und den Innovationspotenzialen von Glas und Molekülen eröffnet enorme Chancen. Ein Mix aus diesen Technologien könnte zukünftige Archivierungsstrategien prägen: Magnetbänder als kostengünstige Kurz- bis Mittelfristlösung, glasbasierte Speicher für langfristige, sehr langlebige Datenarchivierung und molekulare Speicher als visionäre Option für die Zukunft. Fazit Die digitale Revolution stellt die Archivspeicherung vor stetig wachsende Anforderungen. Magnetband wird weiterhin eine wichtige Rolle spielen, vor allem aufgrund seiner Kosteneffizienz. Doch die Grenzen der Kapazität und Haltbarkeit machen es notwendig, neue Technologien zu etablieren.