Die Welt ist sprachlich vielfältig und komplex vernetzt. Sprachen verbinden nicht nur Menschen innerhalb eines Landes, sondern schaffen auch Brücken zwischen Nationen. Die wachsende Globalisierung macht das Verständnis von sprachlichen Beziehungen immer wichtiger, sei es für Handel, Migration, Diplomatie oder kulturellen Austausch. In diesem Kontext gewinnt der Datensatz über linguistische Konnektivität innerhalb und zwischen Ländern eine besondere Bedeutung. Entwickelt unter dem Namen DICL (Domestic and International Common Language Dataset), stellt dieser Datensatz eine weltweit umfassende Übersicht über sprachliche Verflechtungen dar und liefert wertvolle Daten für verschiedene wissenschaftliche Disziplinen sowie praktische Anwendungen.

Der DICL-Datensatz basiert auf Informationen aus Ethnologue, einer der umfangreichsten Quellen zu globalen Sprachen und ihrer Verbreitung. Die Daten umfassen Angaben von 6.675 Sprachen, die in 242 Ländern und Territorien gesprochen werden. Ziel ist es, sprachliche Gemeinsamkeiten und deren unterschiedliche Dimensionen zu erfassen – sowohl auf internationaler Ebene zwischen Ländern als auch auf nationaler Ebene innerhalb einzelner Ländergrenzen. Ein zentraler Aspekt des Datensatzes sind die elf linguistischen Indikatoren, die Sprachverbindungen in verschiedenen Facetten abbilden.

Darunter finden sich beispielsweise Merkmale gemeinsamer Amtssprachen, die eine offizielle Funktion in Verwaltung, Recht und Bildung erfüllen, sowie Indizes gemeinsamer Muttersprache und erworbener Fremdsprachen. Dank dieser Vielfalt können Forscher die Art und Stärke sprachlicher Verbindungen differenziert analysieren. Die Einbeziehung von Amtssprachen mit liberaler und restriktiver Definition bezieht auch Teiloffizielle oder regionale Amtssprachen mit ein, sodass die Bandbreite der Spracheinbindung vollumfänglich dargestellt wird. Besonderes Augenmerk liegt auf den linguistischen und sogenannten Zweig-Nähe-Indizes. Diese messen die sprachliche Nähe verschiedener Mutter- und Fremdsprachen zueinander basierend auf der evolutionären Verwandtschaft in Sprachstammbäumen.

So können auch sprachlich verwandte, aber nicht identische Sprachen als Verbindungspunkt betrachtet werden. Dieser differenzierte Ansatz erlaubt es, Mehrsprachigkeit und Sprachverwandschaft präzise abzubilden und auch die kommunikative Intelligenz zwischen Sprachgemeinschaften besser zu verstehen. Die Anwendungsmöglichkeiten des DICL-Datensatzes sind vielfältig. In der Wirtschaftsforschung etwa wird die Rolle gemeinsamer Sprachen für den internationalen Handel hervorgehoben. Sprachliche Gemeinsamkeiten erleichtern Kommunikation, senken Transaktionskosten und fördern Vertrauen zwischen Handelspartnern – das verbessert die Handelsbeziehungen nachhaltig.

Mehrere Studien konnten mit Daten aus DICL nachweisen, dass Länder mit höheren sprachlichen Verbindungen signifikant intensiveren Handel betreiben und wirtschaftlich enger zusammenarbeiten. Darüber hinaus ist der Datensatz eine wichtige Ressource für soziokulturelle Analysen, die ethnische Zugehörigkeiten, Migrationstrends und kulturelle Identitäten berücksichtigen. Die linguistischen Indizes dienen als Proxy für soziale Nähe und kulturelle Affinität, was die Erforschung von Migrationsmustern und Integrationserfolgen unterstützt. Auch im politischen Bereich gewinnen Daten zu Sprachverwandtschaften an Bedeutung, da sie auf Stabilitätsfaktoren, Konfliktrisiken oder Kooperationsmöglichkeiten hinweisen können. Ein herausragendes Merkmal des DICL-Datensatzes ist die Kombination von internationaler und nationaler Perspektive.

Während viele frühere Datensätze lediglich Sprachbeziehungen zwischen Ländern erfassten, beinhaltet DICL auch interne sprachliche Heterogenität. So lassen sich sprachliche Konfliktpotenziale innerhalb von Staaten erkennen und besser verstehen. Dies ist besonders relevant in mehrsprachigen Ländern mit verschiedenen Ethnien und Sprachgemeinschaften, bei denen die sprachliche Vielfalt innenpolitische Dynamiken beeinflusst. Papua-Neuguinea ragt beispielhaft in der Datengrundlage hervor, da es mit über 800 registrierten Sprachen die weltweit größte sprachliche Diversität aufweist. Im Gegensatz dazu stehen Länder wie die Demokratische Volksrepublik Korea oder Inselterritorien, in denen nur eine Sprache dokumentiert ist.

Diese Extreme illustrieren, wie unterschiedlich sprachliche Landschaften gestaltet sein können und wie wichtig es ist, diese komplexen Verhältnisse umfassend zu analysieren. Im Fokus des Datensatzes stehen nicht nur Sprachstatistiken allein, sondern auch deren dynamische Wechselwirkung mit gesellschaftlichen und ökonomischen Prozessen. Sprachliche Nähe zum Beispiel wird mit Hilfe von phylogenetischen Methoden gemessen, die Verwandtschaftsgrade zwischen Sprachen anhand linguistischer Merkmale und deren evolutionärer Entwicklung darstellen. Dies ermöglicht eine tiefere Einsicht, wie Sprachfamilien und Dialekte miteinander verknüpft sind und wie sich diese Beziehungen auf individuelle Sprechergruppen beziehen. Die hohe Qualität und Validität des Datensatzes wurde bereits durch umfangreiche Vergleiche mit etablierten Sprach- und Wirtschaftsdaten bestätigt.

Die Korrelation der DICL-Indizes mit anderen Datensätzen wie Dynamic Gravity, GeoDist oder früheren Arbeiten von Melitz und Toubal zeigt übereinstimmende Ergebnisse, wodurch die Verlässlichkeit der Daten gestützt wird. Außerdem spiegeln die Werte erwartbare Sprachmuster wider, beispielsweise dass Länder mit vielen Amtssprachen oder hoher Mehrsprachigkeit wie Indien oder Luxemburg besonders sprachlich vernetzt sind, während isolierte Nationen oder solche mit geringer Sprachdiversität niedrigere Werte aufweisen. Der Datensatz wird offen zugänglich gemacht und kontinuierlich weiterentwickelt. Neben der Veröffentlichung im Harvard Dataverse wird er auch über das U.S.

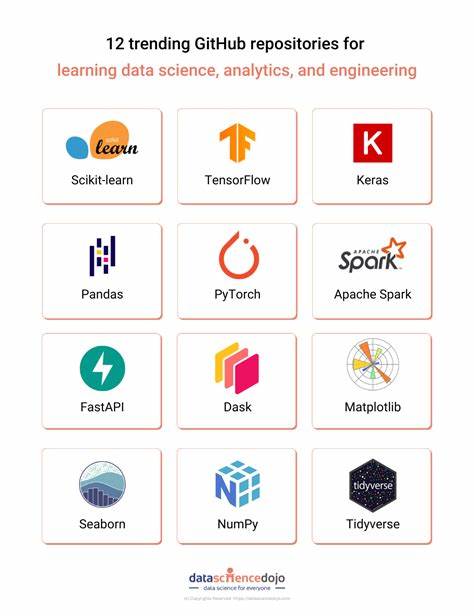

International Trade Commission’s Gravity Portal angeboten. Die Datenstruktur erlaubt eine einfache Integration mit weiteren sozioökonomischen Variablen, was Nutzern ermöglicht, interdisziplinäre Forschungsvorhaben umzusetzen. Die darin enthaltenen Ländercodes sind kompatibel mit internationalen Standards, wodurch die Verbindung mit weiteren Datensammlungen unkompliziert gelingt. Für technische Anwender steht zudem ein Python-Skript bereit, das den Prozess der Indizierung anhand der Rohdaten erläutert. Zwar sind die zugrundeliegenden Ethnologue-Daten nicht frei zugänglich, doch ermöglicht das bereitgestellte Werkzeug einen Einblick in die Methodik und erleichtert die eigene Anpassung oder Erweiterung der Sprachmaße.

Insgesamt stellt der DICL-Datensatz einen Meilenstein in der linguistischen und interdisziplinären Forschung dar. Er verbindet umfassende Sprachinformationen mit wirtschaftlichen und sozialen Kontexten, um die häufig unterschätzte Bedeutung von Sprache für globale Verflechtungen aufzuzeigen. Gerade in Zeiten weltweiten Austauschs, Migration und Integration bietet der Datensatz wertvolle Einsichten und Hilfestellungen für politische Entscheidungsträger, Wissenschaftler und Praktiker. Sprachliche Vielfalt gilt als eines der bedeutendsten kulturellen Güter der Menschheit. DICL hilft dabei, dieses Gut besser zu verstehen und seine Auswirkungen im weltweiten Beziehungsgeflecht messbar zu machen.

Ob im Handel, in der Diplomatie oder bei sozialen Herausforderungen – das Wissen um sprachliche Verbindungen kann helfen, Barrieren abzubauen, Kooperationen zu fördern und eine tiefere Wertschätzung für die kulturelle Komplexität unserer Welt zu entwickeln. Mit der weiteren Entwicklung und Nutzung solcher Datensätze wird das Verständnis sprachlicher Dynamiken in unserer vernetzten Welt präziser und umfassender. DICL zeigt eindrucksvoll, wie Big Data und fortschrittliche Analysemethoden die Art und Weise, wie wir über Sprache und ihre Rolle in Gesellschaft und Wirtschaft denken, grundlegend verändern können.