Die Digitalisierung und Automatisierung haben in den letzten Jahren nahezu alle Lebensbereiche grundlegend verändert. Während die Privatwirtschaft bereits viele ihrer Prozesse mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) optimiert hat, steht die öffentliche Verwaltung in den Vereinigten Staaten vor einer besonders komplexen Herausforderung: die Modernisierung eines gewaltigen, oftmals veralteten Apparats. Genau an dieser Stelle setzt ein bedeutsames Projekt an, das von einem engagierten DOGE-Recruiter ins Leben gerufen wurde. Ziel ist es, KI-Agenten in den US-Bundesbehörden zu implementieren und so die Arbeit von Zehntausenden von Staatsangestellten zu transformieren oder sogar zu ersetzen. Die Dimension und Folgen dieses Vorhabens werfen spannende Fragen auf – sowohl was das Potenzial als auch die Risiken betrifft.

Anthony Jancso, ein aufstrebender Unternehmer und einer der ersten Recruiter der sogenannten Department of Government Efficiency (DOGE), ist die treibende Kraft hinter dieser Initiative. Mit seiner Firma AccelerateX will er Technologen gewinnen, die sich der Entwicklung und Implementierung von KI-Agenten widmen. Diese Softwareagenten sollen Aufgaben übernehmen, die stark standardisiert und repetitive Tätigkeiten beinhalten, was laut Jancso über 300 Rollen umfasst, die heute von Bundesbediensteten ausgeübt werden. Das Ziel? Mindestens 70.000 Vollzeitstellen durch automatisierte Systeme zu ergänzen oder zu ersetzen – mit dem Anspruch, Raum für bedeutungsvollere Arbeit zu schaffen und gleichzeitig die Effizienz des gesamten Regierungsapparats zu steigern.

Die Idee, künstliche Intelligenz in großem Umfang bei Behörden einzusetzen, klingt auf den ersten Blick zukunftsweisend und verlockend. Die öffentliche Verwaltung gilt häufig als langsam, bürokratisch und von veralteten Technologien geprägt, die nicht für die modernen Anforderungen geeignet sind. Mit intelligenten Agenten könnten Prozesse wie die Bearbeitung von Anträgen, das Beantworten von Bürgeranfragen oder komplexe Analyseaufgaben beschleunigt und transparenter gestaltet werden. Beschleunigte Abläufe würden nicht nur Kosten einsparen, sondern auch das Vertrauen der Bevölkerung in staatliche Institutionen stärken, indem Aufmerksamkeit und Ressourcen auf höherwertige Aufgaben gelenkt werden können. Doch das Vorhaben ist keineswegs unumstritten.

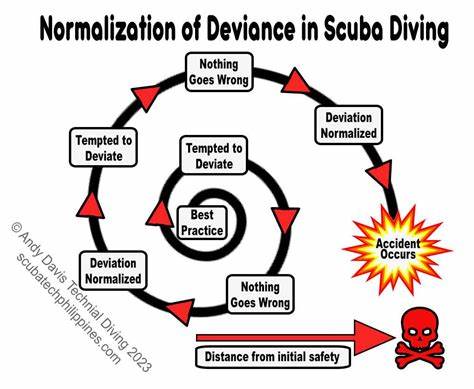

Kritiker betonen, dass die Einführung von KI-Agenten in einem so heterogenen und komplexen Umfeld wie der US-Regierung gravierende Schwierigkeiten mit sich bringt. Bundesbehörden unterscheiden sich in ihren Abläufen, gesetzlichen Vorschriften und dem Umgang mit Daten oft erheblich. Die Herausforderung bestehe darin, dass Standardisierung, die für Automatisierung notwendig ist, nur begrenzt möglich sei. Zudem seien viele Aufgaben ein hohes Maß an menschlichem Einfühlungsvermögen, Urteilsvermögen und Verantwortung verbunden, was allein durch Algorithmik kaum abgebildet werden könne. Technologieexperten aus der KI-Branche äußern sich ebenfalls kritisch.

Oren Etzioni, Mitbegründer des KI-Startups Vercept, weist darauf hin, dass autonome Agenten zwar bei spezifischen, engen Aufgaben unterstützend tätig sein können, jedoch ein vollständiger Ersatz von Jobs in dem beschriebenen Ausmaß unrealistisch sei. Viele KI-Lösungen würden noch mit Unsicherheiten kämpfen, seien in der Ergebnisqualität nicht immer verlässlich und könnten menschliche Kontrolle keinesfalls ersetzen. Die Vorstellung, dass eine Technologie allein binnen eines Jahres über 70.000 Mitarbeiter ersetzen könnte, erscheine „mit lustiger Mathematik“ gerechnet. Die Einführung der KI-Agenten findet zudem vor dem Hintergrund statt, dass DOGE seit seiner Gründung auf eine starke Unterstützung aus dem Silicon Valley baut.

Enge Verbindungen bestehen zu Palantir, einer Datenanalyse-Firma, die seit Jahren milliardenschwere Verträge mit US-Bundesbehörden unterhält und von bekannten Unternehmern wie Peter Thiel und Elon Musk beeinflusst wird. AccelerateX, Jancsos Startup, kooperiert mit Palantir und hat nach eigenen Angaben durch Programme von OpenAI Unterstützung erhalten. Neben technologischen Innovationen steht somit auch die Verflechtung zwischen privaten Tech-Unternehmen und der Regierung im Fokus. Die politische Dimension ist dabei nicht zu vernachlässigen. DOGE ist eine Initiative, die bereits seit der zweiten Amtszeit von Donald Trump existiert und stets darauf abzielt, die Effizienz der Regierung dramatisch zu steigern und den Bundeshaushalt drastisch zu kürzen.

Die damit verbundene Sorge vieler Beschäftigter in staatlichen Institutionen, vom Verlust ihrer Arbeitsplätze und der Automatisierung ganzer Berufsfelder, schlägt in sozialen Medien und Foren hohe Wellen. Reaktionen wie Hohn und Spott gegenüber dem Projekt zeigen den Widerstand, der nicht nur aus Ängsten, sondern auch aus Kritik an der Qualität der automatisierten Lösungen herrührt. Was den praktischen Alltag angeht, gab es bereits Initiativen, bei denen KI-Agenten in Bundesbehörden aktiv werden sollten. So soll beim Department of Veterans Affairs KI das Schreiben von Code für Webseiten unterstützen, beim General Services Administration wurde beispielsweise ein KI-basierter Chatbot namens GSAi eingeführt, der Bürgeranfragen bearbeiten soll. Auch Tools zur Automatisierung von Personalmaßnahmen, etwa zum Entlassen von Mitarbeitern, sind in den Startlöchern.

Gleichwohl zeigen diese Pilotprojekte, wie komplex es ist, Prozesse im föderalen System wirklich effizient mit KI zu unterstützen. Eine wesentliche Frage bleibt, ob die US-Regierung wirklich bereit ist, an der Herausbildung einer KI-gestützten Verwaltung an der „Bleeding Edge“ der Technologie mitzuwirken. Experten argumentieren, dass staatliche Institutionen Zuverlässigkeit und Sicherheit gewährleisten müssen und daher eine Technologie, die in der Wirtschaft nicht umfassend ausgerollt sei, mit großer Vorsicht einzusetzen ist. Fehler in KI-Ausgaben könnten verheerende Auswirkungen auf das öffentliche Vertrauen und auf einzelne Bürger haben. Trotz aller Herausforderungen und Kritik scheint der Trend zur Digitalisierung und KI-Integration unumkehrbar.