Die Robotikbranche erlebt einen bedeutenden Fortschritt durch die Arbeit eines talentierten Teams niederländischer Wissenschaftler vom FOM-Institut für Molekulare und Atomare Physik (AMOLF) in Amsterdam. Dort wurde ein außergewöhnlicher, weich gebauter Roboter entwickelt, dessen bemerkenswerteste Eigenschaft darin besteht, ganz ohne ein zentrales Gehirn oder komplexe elektronische Steuerungen zu funktionieren und sich ausschließlich mit Luftstrom zu bewegen. Diese Innovation bringt das Potenzial mit sich, die Art und Weise, wie wir über autonome Maschinen denken, grundlegend zu verändern und bietet gleichzeitig neue Perspektiven für leichtere, effizientere und anpassungsfähige Roboteranwendungen. Die Forscher haben sich von der Natur inspirieren lassen, um eine Bewegung zu schaffen, die fließend und anmutig wirkt, ähnlich einem springenden Gazellenjungen oder schwimmendem Hund. Die Mechanik hinter diesem faszinierenden Roboter basiert auf physikalischen Prinzipien, die weitaus einfacher und natürlicher sind als traditionelle computergesteuerte Maschinen und die sich zudem durch Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Umgebungen auszeichnen.

Fazit dieses revolutionären Designs ist eine eigensinnige, selbstorganisierte Bewegung, die ohne die Notwendigkeit von menschlichem Eingreifen oder komplexem Programmieren auskommt. Der Ursprung der Idee begann mit einer alltäglichen Beobachtung im Labor: Ein gebogenes, flexibles Rohr begann bei angelegtem Luftdruck mit hoher Frequenz ungewollt zu vibrieren. Die ungewöhnliche, wiederkehrende Bewegung fesselte die Wissenschaftler, denn sie resultierte aus einem physikalischen Zusammenwirken von Luftdruck und Formänderung des Rohrs. Ein sogenannter „Knick“ oder eine Verformung wanderte entlang des Rohres, was zu einem periodischen, asymmetrischen Schwingungsverhalten führte. Diese Erkenntnis war eine perfekte Inspiration, denn sie erinnerte an natürliche Bewegungsmuster lebender Organismen, die ebenfalls auf asymmetrischen, zyklischen Bewegungen basieren und so eine effektive Fortbewegung ermöglichen.

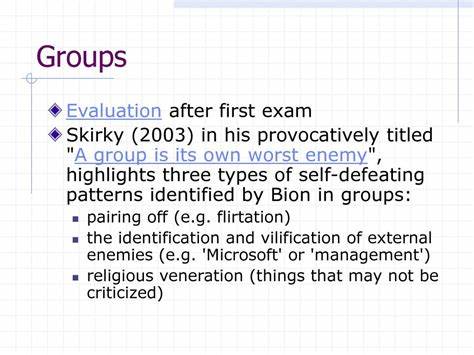

Das Team nutzte diese Beobachtung als Grundlage, um einen Roboterkörper zu designen, der aus einem 3D-gedruckten zentralen Körper mit mehreren flexiblen Röhren als Gliedmaßen besteht. Diese Röhren sind unten gebogen und bilden die Beine des Roboters. Bei ihrer Konstruktion wurde darauf geachtet, dass die Schwingungen und Bewegungskräfte genau gesteuert werden können, indem der Luftdruck präzise variiert wird, wodurch die Frequenz der Oszillationen und somit die Geschwindigkeit des Roboters reguliert werden kann. Ein faszinierendes Phänomen der Robotik zeigt sich bei diesem Model: Durch den gemeinsamen Luftstrom als Impulsgeber synchronisieren sich die Bewegungen der verschiedenen Beine wie von selbst, ganz ohne externe Steuerung, ähnlich wie bei Metronomen, die sich auf einer flexiblen Unterlage automatisch synchronisieren. Dieses Phänomen der Selbstorganisation ist ein Meilenstein, denn es erlaubt dem Roboter, sich flexibel und effizient an verschiedene Umgebungen anzupassen.

Das Ergebnis sind zwei unterschiedliche Gangarten, die der Roboter aufgrund physikalischer Eigendynamik annimmt: Auf festem Untergrund bewegen sich alle Gliedmaßen synchron, was einem springenden und laufenden Gazellenvergleich entspricht. Im Wasser hingegen schlägt der Roboter seine Gliedmaßen gegenphasig, was ihm ermöglicht, wie ein schwimmender Hund voranzukommen. Die Fähigkeit, die Bewegungsart spontan an die Umweltbedingungen anzupassen, hebt diesen Roboter von konventionellen Wettbewerbern ab und zeigt eindrucksvoll die Potenziale einer rein physikalisch gesteuerten Bewegung. Nichtsdestotrotz standen die Ingenieure vor einigen Herausforderungen, insbesondere in Bezug auf die Energieeffizienz und Mobilität des Systems. Die erste Version musste über einen Schlauch mit einem externen Luftkompressor verbunden bleiben, der mit knapp 85 Watt recht viel Energie verbrauchte.

Dies schränkte die Autonomie und Einsatzfähigkeit erheblich ein und machte den Roboter zu einem Laborexperiment. Um dieses Problem zu lösen, entwickelten die Entwickler eine neue Variante mit zwei Beinen anstelle vier, die so konstruiert wurden, dass sie mit deutlich geringerem Druck funktionieren, was den Energieverbrauch auf 0,06 Watt pro Bein senkt. Damit war es möglich, eine drahtlose, autonome Version zu realisieren, die ihren Luftstrom über einen kleinen internen Kompressor bezieht und mit einer Lithium-Ionen-Batterie betrieben wird. In dieser weiterentwickelten Version sind zudem zwei einfache Lichtsensoren integriert, wodurch der Roboter in der Lage ist, auf Lichtreize zu reagieren und sich etwa von dunklen in hellere Bereiche zu bewegen oder einem Lichtquelle tragenden Menschen zu folgen. Dieses erste Beispiel einer sensorischen Wahrnehmung und automatisierten Reaktion markiert eine wichtige Wegmarke auf dem Weg zu vollständig autonomen, körperbasierten Robotern, die ohne komplexes Rechnen und Softwareupdates auskommen.

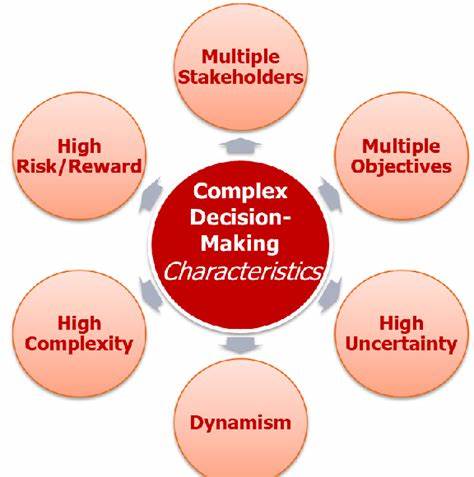

Allerdings bleiben die Forscher noch vor einer bedeutenden Herausforderung stehen: Die exakte Kontrolle über die Funktionen und Reaktionen des Roboters ist bislang nicht präzise steuerbar. Wenn das System zum Beispiel auf ein Hindernis trifft oder in Wasser gerät, entstehen Bewegungen und Verhaltensweisen, die ein Eigenleben zu besitzen scheinen, doch noch nicht zielgerichtet programmiert werden können. Auch wenn die Steuerung der Verhaltensweisen bislang intuitiv und eher zufällig erfolgt, bietet das System große Vorteile. Aufgrund geringerer Abhängigkeit von Hard- und Softwarekomponenten sind diese Soft-Roboter potenziell robuster, benötigen weniger Wartung und können besser mit unvorhersehbaren Umweltbedingungen umgehen. Durch das Prinzip, Bewegungsmuster durch reine Physik steuern zu lassen, wird Rechenleistung eingespart und die Komplexität reduziert – Faktoren, die vor allem für medizinische Anwendungen, Umweltsensorik oder auch Einsatz in abgelegenen Regionen interessant sein können.

So arbeitet das AMOLF-Team beispielsweise im Rahmen weiterer Projekte an einem weichen, künstlichen Herzen, das sich durch die Wechselwirkungen mit dem Kreislaufsystem automatisch anpasst – eine Technologie, die keine fortwährenden Software-Updates benötigt, sondern schlichtweg funktioniert. Die Vision der Forscher ist es, mechanisch intelligente Systeme zu entwickeln, die eigenständig auf Umweltveränderungen reagieren, ohne auf komplizierte Computerprogramme angewiesen zu sein. Diese Art der Robotik könnte auch die Grundlage für zukünftige technologische Innovationen bilden, die von flexiblen Helfern in Haushalten, über Assistenzroboter bis hin zu wissenschaftlichen Forschungsinstrumenten reichen. Die Verwendung von weichem Material und die Nutzung der natürlichen Dynamik des Systems bieten zusätzliche Sicherheit bei der Interaktion mit Menschen oder sensiblen Umgebungen. Zusammenfassend symbolisiert der luftbetriebene, gehirnlose Soft-Roboter eine neue Ära in der Robotik und demonstriert die Schönheit, Kraft und Effizienz physischer Selbstregulation.

Die Kombination von biologischer Inspiration, Physik und moderner Fertigungstechnologie zeigt neue Wege auf, wie Maschinen sich selbst organisieren und bewegen können. Die Entwicklungen aus den Niederlanden könnten zukünftig weitreichende Auswirkungen haben, nicht nur im Bereich der Robotik, sondern auch in Medizintechnik, Umweltmonitoring und anderen High-Tech-Branchen. Trotz der noch offenen Forschungsfragen bietet gut kontrollierte physikalische Selbstorganisation ein enormes Potenzial, Robotersysteme robuster, energiesparender und vielseitiger zu machen. Holland hat mit diesem Projekt erneut unter Beweis gestellt, dass dort Innovation und Technik Hand in Hand gehen, um revolutionäre Lösungen für Herausforderungen von heute und morgen zu entwickeln.