Soziale Software verändert seit Jahrzehnten die Art und Weise, wie Menschen miteinander interagieren. Was früher nur offline und in kleinen Kreisen möglich war, hat im digitalen Zeitalter ganz neue Dimensionen angenommen. Clay Shirky, ein renommierter Experte auf dem Gebiet der Internetkultur und sozialen Software, stellte bereits 2003 in seiner wegweisenden Rede „A Group Is Its Own Worst Enemy“ vor der Herausforderung, die sich immer wieder in großen und langlebigen Online-Gruppen zeigt: Gruppen können ihre eigenen schlimmsten Feinde sein. Diese Einsicht bietet bis heute unverzichtbare Grundlagen für das Verständnis und die Gestaltung sozialer Software. Doch was genau steckt hinter diesem Phänomen und warum ist es für die heutige digitale Vernetzung so relevant? Die Antwort ist komplex und reicht tief in menschliche Psychologie, Technologie und soziale Dynamiken hinein.

Ein Einstieg in die Thematik beginnt mit der Definition von sozialer Software. Shirky versteht darunter Software, die die Interaktion von Gruppen unterstützt. Das mag einfach klingen, hat aber weitreichende Konsequenzen, denn Gruppen sind keine klar vorausplanbaren Entitäten. Sie entstehen durch das Zusammenspiel von Individuen – einem Zusammenspiel, das unerwartete, emergente Verhaltensweisen hervorbringen kann, die keine Entwickler oder Administratoren voraussehen oder programmieren können. Bevor es das Internet gab, war Gruppendiskussion ohne technische Vermittlung oft auf das physische Treffen an einem Tisch beschränkt.

Das Internet eröffnete mit E-Mails, Mailinglisten, Chatrooms und später sozialen Netzwerken eine neue Leichtigkeit und Schnelligkeit, Gruppen zu bilden und zu pflegen. Gleichzeitig brachte es aber auch ungehemmte Kommunikationsmöglichkeiten, die sowohl Chancen als auch Risiken bergen. Shirky greift hierfür auf den Psychologen W.R. Bion zurück, der Mitte des letzten Jahrhunderts über Gruppenverhalten geforscht hat.

Bion arbeitete u.a. mit neurotischen Gruppenpatienten und beobachtete, wie diese Gruppen sich unbewusst gegen den Zweck ihrer Therapie verbündeten und sabotierten. Ohne dass die Mitglieder sich explizit abstimmten, verhinderten sie eine Veränderung, die eigentlich ihr Ziel war. Diese Dynamik spiegelt Shirky auf Online-Gruppen und Communities wider.

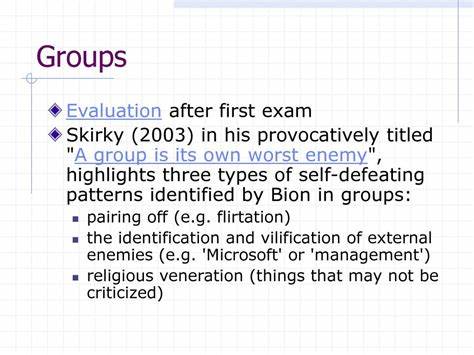

Bion betont, dass Menschen zugleich individuelle und soziale Wesen sind. Diese doppelte Natur macht Gruppenambivalenzen möglich, die viele Anstrengungen in Gemeinschaften unterlaufen. Dies erklärt auch die bekannte Erfahrung, dass man sich an unangenehmen oder uninteressanten Orten oft nicht so schnell entfernt, wie es rational erscheint – wie bei einer langweiligen Party, bei der alle eigentlich gehen wollen, aber niemand als Erster aufsteht. Ebenso funktioniert Gruppendynamik manchmal so, dass das Kollektiv eine Sogwirkung entfaltet, die alles Einzelne überdeckt. Bion beschreibt drei typische Muster, in die Gruppen abgleiten können, wenn sie ihren eigentlichen Zweck verlieren.

Das erste Muster ist das sogenannte Sex Talk-Phänomen – die Neigung, Gespräche auf persönliche, oft flirtende oder saloppe Ebenen zu verlagern. Dies passiert auch in Online-Chats regelmäßig, wo selbst thematisch ernste Foren in Nebenwegen auf zwischenmenschliche oder sexuelle Interaktionen abdriften. Das zweite Muster ist die Identifikation von externen Feinden. Diese externe Feindbild-Stärkung dient als Mittel, interne Zusammengehörigkeit zu fördern, zieht jedoch Gruppenkohäsion auf Kosten der fokussierten Zielerreichung. Shirky verweist auf Open-Source-Communities, wo häufig Microsoft oder andere Mächte als Feindbilder identifiziert wurden, die das Kollektiv anheizten.

Das dritte Muster ist die religiöse Veneration – die nicht unbedingt religiös, sondern ideologisch zu verstehen ist. Hierbei werden bestimmte Figuren oder Ideen zum Tabu erklärt, Kritik wird nicht toleriert. Shirky gibt das Beispiel von Tolkiens Werken, bei denen abweichende Meinungen durchaus zu hitzigen Debatten und Ausschlussreaktionen führen können. Was diese drei Muster verdeutlichen, ist die menschliche Tendenz, komplexe oder schwierige Gruppenziele durch einfachere, emotional aufgeladene Rituale oder Denkweisen zu ersetzen, um die Gruppe zusammenzuhalten – selbst, wenn das langfristig dem Gruppenziel schadet. Deshalb sind klare Strukturen in Gruppen unabdingbar.

Gruppen benötigen Regeln, Rituale, Normen und Verfassungen, um sich gegen sich selbst zu verteidigen. Technisch gesehen meint Shirky, dass Software soziale und technische Aspekte nicht trennen kann, da beides untrennbar verflochten ist. Das bekannte Beispiel des BBS Communitree aus den Siebzigerjahren verdeutlicht, was passiert, wenn eine Gruppe zu offen ist und von einem Kern, der die Werte schützt, überrannt wird. Dort wurden gut gemeinte Prinzipien freier Meinungsäußerung durch die jugendlichen Nutzer unterwandert, was letztlich zum Scheitern der Plattform führte. Die Lektion daraus ist: Unkontrollierte Offenheit ohne Schutzmechanismen für Kernmitglieder funktioniert nicht.

Diese Erkenntnis zieht sich durch die gesamte Geschichte sozialer Plattformen. Spätere Phasen von LambdaMOO oder andere virtuelle Welten zeigen, dass die Betreiber soziale Steuerung übernehmen mussten, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt aufrechtzuerhalten. Daraus folgt, dass soziale Software eher politische Systeme als reine Programmierung sind – sie brauchen Verfassungen, Governance und Mechanismen, um Krisen zu lösen. Aktuelle soziale Plattformen wie Wikipedia zeigen diese Dynamik, indem sie aktive Nutzergruppen erlauben, Inhalte zu überwachen und zu schützen, wodurch sie Angriffe und Desinformationen abwehren können. Shirky weist darauf hin, dass in Gruppen immer eine Kernmitgliedschaft entsteht, die besonders engagiert ist und Verantwortung übernimmt.

Diese Mitglieder müssen rechtlich und sozial geschützt werden, auch wenn das bedeutet, dass ihre Rechte individuelle Rechte übersteigt. Das steht im Gegensatz zur Vorstellung, dass alle Nutzer gleich sind und mit einer Stimme ausgestattet sein sollten. Gerade in Abstimmungen zeigt sich, dass das unreflektiert zu Desastern führen kann, wenn Interessengruppen Gegner gezielt unterdrücken. Die moderne Realität von sozialen Netzwerken erfordert daher die klare Erkennung von Mitgliedschaften in gutem Ansehen sowie ein System von Handles oder Pseudonymen, die Mitglieder mit vergangenen Aktionen in Beziehung setzen. Anonymität oder ständiger Identitätswechsel verhindern Verantwortlichkeit und Gruppenzusammenhalt.

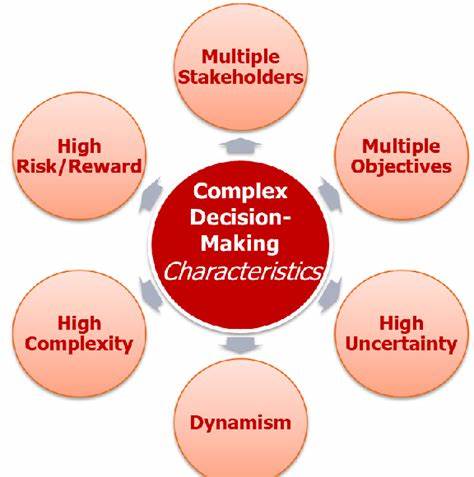

Der Anspruch auf einfache Bedienbarkeit sozialer Software kollidiert somit mit der Notwendigkeit, Hürden zu setzen. Zugangsbarrieren und Teilnehmerbeschränkungen sind notwendig, um eine produktive Diskussion und eine geschützte Umgebung für den Kern der Gemeinschaft zu garantieren. Ein typisches Problem großer Gruppen ist die Skalierung. Shirky zeigt auf, dass die Anzahl der Zwei-Wege-Interaktionen mit der Anzahl der Teilnehmer quadratisch wächst, was schnell zu einer Überforderung der Kommunikationswege führt. Gespräche werden oberflächlich, das Spektrum reduziert sich auf Broadcast und Ein-Weg-Kommunikation.

Deshalb bieten viele Plattformen natürliche und informelle Mechanismen, wie in kleinere Gruppen zu fragmentieren oder Gruppen zu „clustern“, um den Wert von persönlicher Kommunikation zu erhalten. Ein Modell hierfür sind Freundeskreise in LiveJournal, deren Durchschnittsgröße etwa ein Dutzend Personen beträgt, was Welten von anonymen Foren oder massenhaften Mailinglisten entfernt ist. Heute, Jahrzehnte nach Shirkys Rede, ist das Thema noch aktueller denn je. Die ubiquitäre Internetverbindung und moderne Plattformen erzeugen immer größere und heterogenere Gruppen. Die Herausforderung, diese Gruppen „von innen heraus“ zu schützen und produktiv zu halten, wächst stetig.

Das Zusammenspiel von Software-Design, psychologischen Gruppendynamiken und Governance muss berücksichtigt werden, wenn soziale Software langfristig funktionieren soll. Clay Shirkys Analyse ermutigt Entwickler und Community-Manager, die technologischen Möglichkeiten mit den menschlichen Eigenschaften und Bedürfnissen in Einklang zu bringen. Technische Werkzeuge allein reichen nicht, um lebendige, nachhaltige Gemeinschaften aufzubauen. Die Balance zwischen Offenheit, Schutz, Struktur und Freiheit ist ein permanenter Prozess – ein Prozess, der in vielen Online-Gruppen noch der Lernphase unterliegt. Letztlich zeigt sich, dass der eigentliche Gegner oft nicht externe Troll-Angriffe oder Hacker sind, sondern die eigenen Mitglieder, wenn die Mechanismen zum Umgang mit Konflikten, Trollen und Destruktivität fehlen.

Das Bewusstsein für diese Dynamiken, das Shirky vor fast zwei Jahrzehnten vermittelte, ist heute genauso relevant, um Gemeinschaften gesund zu erhalten, kooperatives Arbeiten zu fördern und das Internet als sozialen Raum erfolgreich zu gestalten.