Palmöl gilt für viele als einer der größten Umweltsünder unserer Zeit. Die weit verbreitete Ablehnung dieses Pflanzenöls, das in fast der Hälfte aller Supermarktprodukte enthalten ist, scheint auf den ersten Blick sinnvoll: Boykottiert man Palmöl, glaubt man, leistet man einen Beitrag zum Schutz von Regenwäldern und gefährdeten Tierarten wie Orang-Utans. Doch bei genauerem Hinsehen offenbart sich ein komplexeres Bild, das zeigt, dass der Boykott von Palmöl letztlich sogar mehr Schaden anrichten könnte als Nutzen bringt. Die wesentlich höhere Produktivität von Ölpalmen im Vergleich zu anderen Ölpflanzen bedeutet, dass Alternativen erheblich mehr Land in Anspruch nehmen – was zu größerem Flächenverbrauch und somit verstärkter Abholzung führen kann. Palmöl ist ein wahres Kraftpaket in der Pflanzenölproduktion.

Pro Hektar liefert es weit mehr Öl als rivalisierende Kulturen wie Sojabohnen oder Kokosnüsse. Diese hohe Flächeneffizienz macht Palmöl besonders attraktiv für die weltweite Nachfrage nach Speiseölen und Industrieprodukten. Während eine Hektar Ölpalmen mehr als eine Tonne Öl produzieren kann, fällt der Ertrag von Sojabohnenöl bei etwa 0,16 Tonnen und Kokosnussöl sogar nur bei rund 0,04 Tonnen pro Hektar. Betrachtet man diese Zahlen global, wird deutlich, dass Palmöl rund 40 Prozent des Weltbedarfs an pflanzlichen Ölen mit weit weniger als 6 Prozent der dafür genutzten Anbaufläche deckt. Der Verzicht auf Palmöl zwingt also Hersteller dazu, auf weniger effiziente Pflanzenöle umzusteigen und dadurch deutlich mehr Ackerfläche zu beanspruchen.

Ein Unternehmen wie Ben & Jerry’s, das den Palmöl-Boykott öffentlich propagiert, ersetzt das Öl nicht selten durch Kokosnussöl, das trotz ähnlicher Anbaubedingungen in tropischen Regionen wesentlich mehr Land für die gleiche Ölmenge beansprucht. Die Folge ist eine noch verstärkte Nutzung tropischer Wälder und somit ein höheres Risiko für Entwaldung und den Verlust von Biodiversität. Viele Verbraucher sind sich der komplexen Zusammenhänge nicht bewusst. Der Fokus auf Palmöl als „Sünder“ lenkt von den allgemeinen Herausforderungen der weltweiten agrarischen Flächenbewirtschaftung und der Rohstoffnachfrage ab. Gleichzeitig haben sich Organisationen gegründet, die exklusiv palmölfreie Produkte fördern und so den Eindruck vermitteln, Palmöl sei grundsätzlich zu vermeiden.

Doch durch die Substitution entstehen oft versteckte ökologische Probleme. So werden durch den höheren Landbedarf anderer Öle weitere Teile der Naturbeansprucht – oft an Orten, die ebenso sensibel sind wie die Ursprungsgebiete des Palmöls. Natürlich ist das Problem des Palmölanbaus nicht von der Hand zu weisen. Intensive Plantagen haben in der Vergangenheit für massive Rodungen und Lebensraumverluste gesorgt. Hier sind Umweltschutzorganisationen und Unternehmen gleichermaßen gefragt, nachhaltige Lösungen zu finden.

Ein Schritt in diese Richtung stellt die Zertifizierung durch die sogenannte Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dar. Diese Non-Profit-Organisation legt Standards für die verantwortungsvolle Produktion fest, die Tropenwälder schützen und die Rechte der lokalen Bevölkerung sichern sollen. Allerdings steht die RSPO auch in der Kritik, da ihre Durchsetzung oft unzureichend ist und nicht alle Produzenten mitmachen. Studien zeigen zwar, dass zertifizierte Plantagen weniger zur Zerstörung beitragen, doch der Anteil zertifizierter Flächen ist noch viel zu gering, um einen globalen Effekt zu erzielen. Die komplexe Wechselwirkung aus Marktkräften, globaler Nachfrage und Umweltbelastung verdeutlicht, dass simple Aktivismusideen wie Boykotte oft an ihre Grenzen stoßen.

Märkte tendieren zur Effizienz, weshalb Palmöl auch ökonomisch Sinn macht. Wenn Konsumenten und Unternehmen ohne fundiertes Wissen auf Palmöl verzichten, steigt zwangsläufig die Nachfrage nach anderen pflanzlichen Ölen, die durch ihren höheren Landbedarf ökologische Probleme andernorts verschärfen. Damit wird aus einem vermeintlich pro-ökologischen Schritt schnell ein kontraproduktiver Effekt. Ein nachhaltiger Umgang mit Palmöl erfordert daher ein differenzierteres Verständnis und vor allem die Förderung von Projekten, die die ökologische Produktion stärken. Statt pauschalem Boykott sollten Verbraucher und Hersteller auf zertifizierte Produkte achten und sich politisch für strengere Auflagen einsetzen – wie bessere Kontrollmechanismen und transparente Lieferketten.

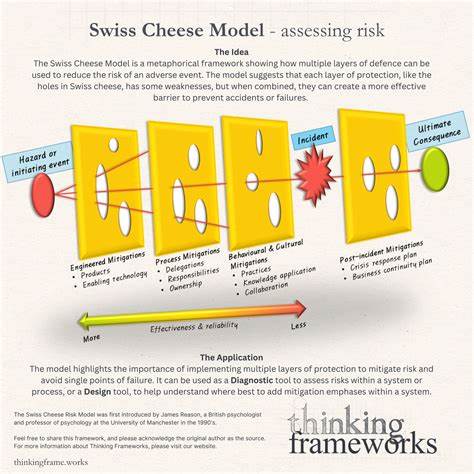

Ebenso wichtig ist die Unterstützung von Forschung und Innovation, die Alternativen zu Palmöl mit hoher Effizienz entwickelt oder die Landwirtschaft insgesamt nachhaltiger gestaltet. Diese Erkenntnis bringt eine wichtige Lektion für den Umweltaktivismus mit sich: Gute Absichten allein reichen nicht aus. Effektive Veränderungen entstehen nur durch fundierte Analysen und das Akzeptieren von Komplexität. Umweltfragen sind selten schwarz-weiß und müssen in ihrem gesamten Systemzusammenhang betrachtet werden. Wer auf flüchtige Lösungen setzt, handelt oft fahrlässig und trägt unbeabsichtigt zum Problem bei.

Viele Experten empfehlen daher, Lebensmittel und Rohstoffe aus Regionen zu konsumieren, in denen sie ökologisch am sinnvollsten produziert werden können. Effizienz und Naturverträglichkeit sollten im Mittelpunkt stehen, nicht allein ideologische Ablehnung. Die Herausforderung ist, den Spagat zu schaffen zwischen wirtschaftlicher Realität, sozialer Verantwortung und Umweltschutz. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der einfache Palmöl-Boykott ein zu kurz gesprungener Ansatz ist, der die globalen Herausforderungen der nachhaltigen Landwirtschaft nicht ausreichend berücksichtigt. Die Alternative kann nicht allein in der Vermeidung liegen, sondern in einer intelligenten, informationsbasierten Strategie für nachhaltige Produktion, zertifizierte Lieferketten und aufklärungsorientierten Konsum.

Nur so lässt sich der Schutz der Tropenwälder gewährleisten, ohne unbeabsichtigt zusätzliche Umweltprobleme zu schaffen. Im Zeitalter globaler Lieferketten und wachsender Weltbevölkerung verlangt nachhaltiger Umweltschutz eben differenzierte und gut informierte Lösungen. Aktivismus muss sich dieser Komplexität stellen, statt voreilig zu simplifizieren. Nur dann kann er seinem Ziel gerecht werden, eine lebenswerte Zukunft für Mensch und Natur zu sichern.