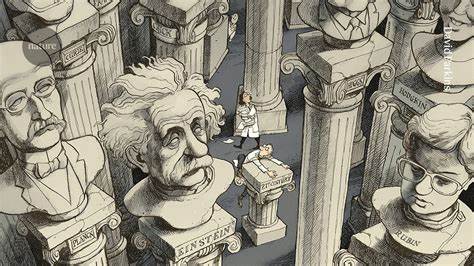

Seit Jahrzehnten prägen bahnbrechende wissenschaftliche Entdeckungen den technologischen und gesellschaftlichen Fortschritt. Vom Modell der DNA-Struktur über die Entdeckung der Relativitätstheorie bis hin zu den Anfängen des Internets – große Durchbrüche haben Weltbilder verändert und neue Industriezweige geschaffen. Doch eine immer größer werdende Diskussion unter Forschern, Politikern und Wissenschaftsbeobachtern beschäftigt sich heute mit einer zentralen Frage: Werden bahnbrechende Entdeckungen in der Wissenschaft tatsächlich immer seltener und schwerer zu finden? Und falls ja, warum? Eine Gruppe von Wissenschaftlern, maßgeblich vertreten durch Russell Funk von der University of Minnesota, hat vor kurzem Untersuchungen vorgelegt, die nahelegen, dass wissenschaftliche Veröffentlichungen und Patente im Laufe der Zeit weniger „disruptiv“ geworden sind. Unter Disruption versteht man in diesem Zusammenhang, dass eine wissenschaftliche Arbeit alte Forschungsansätze oder Theorien so grundlegend in Frage stellt oder ablöst, dass darauf folgende Arbeiten sich kaum noch auf frühere Grundlagen beziehen. Stattdessen wird neues Wissen geschaffen, das so radikal anders ist, dass es das Feld verändert.

Die Studie beobachtete, dass die Anzahl solcher disruptiven Arbeiten im Vergleich zur Masse der wissenschaftlichen Veröffentlichungen sinkt. Diese Feststellung weckte große Resonanz, wurde aber auch intensiv kritisiert. Die Messung von Disruption in der Wissenschaft ist eine Herausforderung. Funk und seine Kollegen benutzen den sogenannten Konsolidierungs-Disruptions-Index (CD-Index), der auf Zitiermustern basiert. Das Grundprinzip: Wenn spätere Arbeiten eine Quelle zitieren, aber nicht die Referenzen dieser Quelle, deutet das darauf hin, dass die zitierte Arbeit alte Forschung überflüssig gemacht hat.

Doch Kritikern zufolge kann eine alleinige Betrachtung von Zitierungen irreführend sein. Zitationsverhalten ändert sich, es gibt unterschiedliche wissenschaftliche Kulturen, und manchmal werden Artikel zitiert, ohne dass sie inhaltlich großen Einfluss gehabt hätten. Zudem kann die biologische, chemische oder technologische Komplexität heutiger Forschung Zitationsmuster weniger aussagekräftig machen. Gleichzeitig werden alternative Methoden erprobt, um Innovation und Disruption zu messen. Zum Beispiel versucht man, den Sprachgebrauch in wissenschaftlichen Artikeln zu analysieren und zu ermitteln, wie häufig neue Begriffe oder Begriffskombinationen auftauchen.

Einige Forscher, wie Sam Arts von der KU Leuven, kommen dabei zu etwas anderen Ergebnissen und zeigen auf, dass sich Innovationsspitzen eher phasenweise in einzelnen Forschungsfeldern einstellen und kein einheitlicher, kontinuierlicher Rückgang der Neuheit stattfindet. Der Fall AlphaFold, eine KI-basierte Methode zur Vorhersage von Proteinfaltungen, illustriert die Problematik der Messung von Disruption. Obwohl AlphaFold als revolutionär gilt und seinen Erfindern den Nobelpreis in Chemie einbrachte, schnitt das zugehörige Forschungswerk gemessen am CD-Index vergleichsweise niedrig ab. Das liegt daran, dass AlphaFold nicht bestehende grundlegende biologische Prinzipien widerlegt, sondern diese auf einer völlig neuen Ebene anwendet und verbessert. Das macht klar, dass konventionelle Indizes nicht immer die wahre wissenschaftliche Bedeutung widergeben können.

Abseits der Debatte um Messmethoden gibt es ein wachsendes Bewusstsein, dass Innovationen tatsächlich schwerer zu realisieren sind als früher. Ein vielfach diskutierter Grund ist, dass Wissenschaftler heute bedeutend mehr Zeit für administrative Aufgaben, Förderanträge und Lehre aufwenden müssen, wodurch weniger Raum für kreatives, originäres Denken verbleibt. Der freie Forschergeist der Vergangenheit – etwa exemplifiziert durch Watson und Crick, die sich für längere Zeit ihrer Dissertation entzogen, um unkonventionelle Wege zu gehen – ist in der modernen Forschungswelt oft durch bürokratische Zwänge verdrängt. Zudem hat der wachsende Druck zu publizieren zu einer „Salami-Taktik“ geführt, bei der Ergebnisse in möglichst viele kleine Artikel aufgeteilt werden. Dies kann dazu führen, dass einzelne Publikationen weniger disruptiven Charakter besitzen, obwohl die Gesamtforschung dennoch wertvoll sein kann.

Wissenschaftler publizieren heute mehr denn je, doch die durchschnittliche disruptive Wirkung einzelner Arbeiten scheint abzunehmen. Die zunehmende Komplexität und Kosten wissenschaftlicher Infrastruktur stellen ebenfalls eine besondere Herausforderung dar. Während Forscher in früheren Jahrhunderten oft in bescheidenen Umgebungen arbeiten konnten, erfordern moderne Durchbrüche häufig teure Großgeräte oder internationale Kollaborationen, wie das Beispiel des Large Hadron Collider zeigt. Die Schwelle, um an vorderster Front mitzuwirken, ist dadurch höher geworden, was insbesondere jüngeren Wissenschaftlern den Zugang erschweren kann. Ein weiterer Faktor betrifft die schiere Menge an vorhandenem Wissen.

Je größer und komplexer das bestehende Fundament, desto mehr müssen neue Forscher lernen, um auf dem aktuellen Stand zu sein und bedeutende Neuerungen zu entwickeln. Dieser Prozess verlängert die Vorbereitungszeit und kann Innovationszyklen insgesamt verlangsamen. Demgegenüber steht die These, dass Durchbrüche weiterhin entstehen, die wissenschaftliche Gemeinschaft aber durch eine begrenzte Aufmerksamkeitsspanne nur eine kleine Anzahl davon gleichzeitig erkennen und nutzen kann. Soziale Medien, algorithmisch gesteuerte Literaturplattformen und sogenannte „Herding Effects“ lenken den Fokus häufig auf populäre oder etablierte Themen, was andere potenziell bahnbrechende Studien auf lange Sicht übersehen lassen könnte. In diesem Sinne könnten wertvolle Durchbrüche „unter dem Radar“ bleiben, bis sie Jahre später plötzlich an Bedeutung gewinnen.

Wirtschaftliche Aspekte spielen ebenfalls eine Rolle. Mehrere Studien dokumentieren, dass der Ertrag von Investitionen in Forschung und Entwicklung abnimmt, etwa in der Pharmaindustrie oder Halbleitertechnik. Es wird immer schwieriger und teurer, Innovationen mit großem Einfluss zu erzielen. Das suggeriert, dass der „low-hanging fruit“-Effekt greift: Die früher leicht zu entdeckenden großen Entdeckungen sind mehrheitlich gemacht, und neue bahnbrechende Erkenntnisse erfordern inzwischen einen unverhältnismäßig höheren Aufwand und oft interdisziplinäre Ansätze. Angesichts all dieser Herausforderungen diskutieren Wissenschaftler und Politik schon länger über mögliche Strategien zur Förderung disruptiver Forschung.

Einige Argumente sprechen für eine verstärkte Förderung von stabilen, langfristigen Forschungsprojekten, da Studien nahelegen, dass durch Fördermittelverlängerungen eher neuartige und innovative Resultate entstehen. Weitere Vorschläge appellieren an mehr Flexibilität in der Forschungsorganisation, geringere administrative Belastungen und stärkere Ermöglichung von interdisziplinären und unkonventionellen Ansätzen. Darüber hinaus wird aktiv an besser messbaren Indikatoren für wahre Innovationskraft gearbeitet, um Investitionen und Förderprogramme möglichst zielgerichtet zu lenken. Dabei soll vor allem eine Kombination aus quantitativen Daten, Expertenmeinungen und neuen Analysen von Sprach- und Zitiermustern zum Einsatz kommen. Die Wissenschaftsforschung befindet sich hier in einem Entwicklungsprozess ähnlich einem jungen Wissenschaftsfeld voller Unsicherheiten und Potenziale.

Die Debatte über die Verwendbarkeit herkömmlicher Metriken zeigt, dass der Begriff der „Disruption“ vielschichtig ist und sich nicht leicht standardisieren lässt. Manche Innovationen verändern Paradigmen grundlegend, andere erweitern existierendes Wissen in neuen Kontexten. Beide Formen sind wertvoll und tragen zum wissenschaftlichen Fortschritt bei. Insgesamt lässt sich festhalten, dass bahnbrechende wissenschaftliche Entdeckungen möglicherweise nicht zwingend seltener werden, sich aber die Rahmenbedingungen, Messmethoden und Herausforderungen gewandelt haben. Die Wissenschaft wird komplexer, divergenter und durch externe Faktoren beeinflusst.

Die Hoffnung liegt in neuen Kooperationsformen, digitalen Technologien und adaptiven Förderstrukturen, die kreative und disruptive Forschung besser ermöglichen können. Die Frage, ob die großen wissenschaftlichen Sprünge der Vergangenheit auch in Zukunft wieder möglich sind, bleibt offen. Die Erkenntnisse über den aktuellen Stand regen jedoch zu einem kritischen Blick auf Forschungsprozesse und Investitionen an. Nur durch gezieltes Umsteuern, verbesserte Messansätze und mehr Raum für kreative Freiheit kann die Wissenschaft weiterhin innovativ und richtungsweisend bleiben – zum Nutzen der Gesellschaft und der nächsten Generation von Forschern.