Koffein zählt zu den am weitesten verbreiteten psychoaktiven Substanzen weltweit. Für viele gehört der morgendliche Kaffee ebenso zum Alltag wie das abendliche Entspannen – trotz der bekannten Auswirkungen auf den Schlaf. Doch während die stimulierende Wirkung von Koffein tagsüber seit langem erforscht ist, bleibt sein Einfluss auf die Gehirnaktivität während des Schlafs ein Feld, das erst kürzlich intensiver untersucht wird. Eine aktuelle Studie liefert nun bahnbrechende Erkenntnisse darüber, wie Koffein altersabhängig die Komplexität und kritischen Zustände im Gehirn im Schlaf modifiziert. Dabei stehen vor allem die Unterschiede zwischen jüngeren Erwachsenen und Personen mittleren Alters im Fokus.

Die Ergebnisse könnten helfen, Koffein in einem neuen Licht zu sehen – nicht nur als Wachmacher, sondern auch als Substanz mit tiefgreifenden neurophysiologischen Wirkungen während des Schlafs. Der komplexe Einfluss von Koffein auf den Schlaf Bekannt ist, dass Koffein über seine Wirkung als Adenosin-Antagonist vor allem wachmachend wirkt. Adenosin ist ein Neurotransmitter, der Müdigkeit fördert und den Schlafdruck erhöht. Indem Koffein die Adenosinrezeptoren blockiert, verringert es das natürliche Bedürfnis zu schlafen und fördert Wachheit. Dies führt dazu, dass die Einschlafzeit verlängert und die Schlafqualität beeinträchtigt wird.

Besonders die Tiefschlafphasen (Slow-Wave-Sleep) werden nachweislich reduziert, während leichtere Schlafphasen zunehmen. Auch die REM-Schlafphasen können durch Koffeinkonsum beeinträchtigt werden, was sich auf die Erholsamkeit des Schlafs auswirkt. Bislang lag die Forschung vor allem auf der Ebene der klassischen Schlafparameter wie Schlafdauer, Dauer der einzelnen Schlafphasen oder Einschlaflatenz. Die neuere Untersuchung geht jedoch weit darüber hinaus und analysiert die elektrischen Aktivitätsmuster im Gehirn – gemessen durch EEG (Elektroenzephalografie) – fokussiert auf die Komplexität des Hirnsignals und dessen kritische Eigenschaften. Was versteht man unter Gehirnkomplexität und kritischen Zuständen? Die Komplexität eines Gehirnsignals beschreibt, wie vielseitig, unvorhersehbar und zugleich strukturiert die neuronalen Aktivitäten sind.

Ein Zustand mit zu wenig Komplexität weist auf mangelnde Anpassungsfähigkeit oder eine simple, repetitive Aktivität hin, wie es etwa im Tiefschlaf der Fall sein kann. Andererseits reflektiert zu viel Zufälligkeit eher chaotische oder fehlgesteuerte Abläufe. Maximaler Informationsgehalt liegt oft in einem Optimum zwischen Ordnung und Chaos – in einem sogenannten kritischen Zustand. Die Idee der „kritischen Zustände“ stammt aus der Physik komplexer Systeme. Ein System befindet sich im kritischen Zustand an der Schwelle, an der es weder zu stabil noch zu chaotisch ist.

Von dort aus kann es optimal auf Reize reagieren, flexibel agieren und komplexe Prozesse effizient verarbeiten. Untersuchungen legen nahe, dass das menschliche Gehirn während Wachheit und bestimmten Schlafphasen nahe an diesem kritischen Punkt operiert. Veränderungen dieses Zustands wirken sich direkt auf die kognitive Leistungsfähigkeit und das Bewusstsein aus. Koffein und seine Effekte auf Gehirnkomplexität im Schlaf In der aktuellen Studie wurden die Hirnströme von 40 Probanden unter kontrollierten Bedingungen während des Schlafs mit und ohne Gabe von 200 mg Koffein aufgezeichnet. Besondere Aufmerksamkeit galt den sogenannten Entropie- und Komplexitätsmaßen der EEG-Signale sowie der Analyse der 1/f-ähnlichen Aperiodizität – einem Maß, das mit der Balance zwischen neuronaler Erregung und Hemmung zusammenhängt.

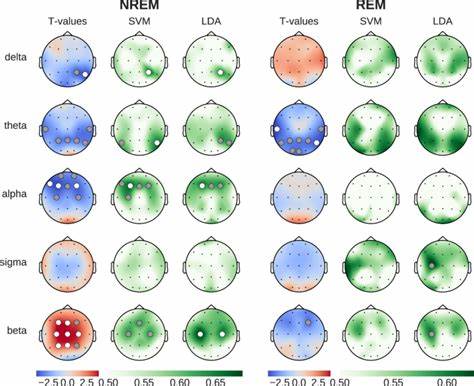

Die Daten zeigten, dass Koffein vor allem während des nicht-REM (NREM)-Schlafs zu einer signifikanten Zunahme der Hirnkomplexität führte. Das EEG-Signal wurde dabei vielfältiger und wies eine breitere Dynamik auf, was auf ein aktiveres und flexibleres Gehirn hindeutet. Parallel dazu kam es zu einer Abflachung der 1/f-Power-Spektrumskurve und einem Rückgang langfristiger zeitlicher Korrelationen. Diese Veränderungen stehen in Verbindung mit einer Annäherung an das kritische Regime des Gehirns, einem Zustand, der als besonders funktional und informationsreich gilt. Die Auswirkungen waren dabei regional breit gefächert und nicht nur auf spezifische Hirnareale beschränkt.

Während bei der REM-Schlafphase die Veränderungen deutlich schwächer und auf occipitale (hintere) Hirnregionen limitiert waren, dominierte bei NREM-Schlaf eine flächendeckende Modulation der Hirndynamik. Alter als entscheidender Faktor Besonders spannend ist der Befund, dass die Effekte von Koffein auf Gehirnkomplexität und kritische Zustände altersabhängig sind. Jüngere Erwachsene im Alter von 20 bis 27 Jahren zeigten während der REM-Schlafphase eine deutlich stärkere Zunahme der Komplexität und stärkere Verschiebungen hin zum kritischen Regime als die Mittelalten zwischen 41 und 58 Jahren. Im NREM-Schlaf waren diese alterspezifischen Unterschiede allerdings nicht signifikant. Diese Differenzen könnten mit einer Reihe altersbedingter neurophysiologischer Veränderungen zusammenhängen.

So nimmt die Dichte der Adenosinrezeptoren insbesondere vom Typ A1 mit dem Alter ab, wodurch die Wirkung von Koffein als Adenosinantagonist abgeschwächt wird. Auch die veränderte Schlafarchitektur und Metabolisierung von Koffein im mittleren Lebensalter könnten eine Rolle spielen. Methodische Innovationen der Studie Neben der Nutzung klassischer statistischer Verfahren bezieht sich die Untersuchung auch auf moderne Machine-Learning-Methoden, um subtile Muster in den EEG-Daten zu erkennen. Feature-Extraktion auf Basis von Komplexitäts- und Entropie-Maßen ermöglichte es, sehr genau zwischen Koffein- und Placebo-Zuständen zu unterscheiden, insbesondere während des NREM-Schlafs. Diese Herangehensweise stärkt nicht nur die Validität der Ergebnisse, sondern auch deren praktische Bedeutung für zukünftige Diagnostik- und Bewertungsverfahren.

Ein weiterer wichtiger methodischer Schritt war die Trennung des EEG-Signals in periodische (rhythmische) und aperiodische (Hintergrund-) Bestandteile. Diese Differenzierung offenbarte, dass viele der beobachteten Effekte vor allem der aperiodischen Komponente zuzuschreiben sind, welche mit der Balance zwischen neuronaler Erregung und Hemmung zusammenhängt – eine Schlüsselvariable in der neuronalen Informationsverarbeitung. Relevanz für Alltag und Gesundheit Die Erkenntnisse der Studie gehen weit über die Grundlagenerkenntnisse hinaus und werfen neue Fragen zu unserem alltäglichen Umgang mit Koffein auf. Wenn Koffein tatsächlich im Schlaf die Art und Weise verändert, wie das Gehirn Informationen verarbeitet und wie es sich in kritischen Zuständen befindet, hat das Implikationen für kognitive Leistungsfähigkeit, Gedächtniskonsolidierung und eventuell sogar für neurodegenerative Erkrankungen. Die Verminderung der Wirkung bei mittleren Altersgruppen legt nahe, dass mit zunehmendem Alter die „kognitive Flexibilität“ durch Koffein im Schlaf weniger unterstützt wird.

Gleichzeitig könnte eine erhöhte Komplexität unter Koffein bei jüngeren Menschen bedeuten, dass der Schlaf weniger erholsam ist oder zumindest anders strukturiert wird. Aus neurobiologischer Sicht ist auch denkbar, dass Koffein zwar kurzfristig Wachheit und Informationsverarbeitung fördert, dabei aber langfristig den natürlichen Rhythmus der neuronalen Erholung und Regeneration im Schlaf stört. Dieser Aspekt ist besonders relevant im Kontext von Erkrankungen wie Parkinson oder Alzheimer, bei denen sowohl Schlafarchitektur als auch neurochemische Systeme involviert sind. Perspektiven und Ausblick Die vorliegende Forschung bietet einen umfassenden Einblick in das Zusammenspiel von Koffeinkonsum, Alter und Gehirnaktivität im Schlaf. Zukünftige Studien könnten diese Erkenntnisse auf klinische Populationen ausweiten, um herauszufinden, wie Koffein bei Menschen mit Schlafstörungen oder neurodegenerativen Erkrankungen die Hirnfunktion beeinflusst.

Darüber hinaus sind Längsschnittstudien zur Wirkung von regelmäßigem Koffeinkonsum empfehlenswert, um die langfristigen Folgen auf Gehirnkomplexität, Informationsverarbeitung und kognitive Leistung zu evaluieren. Auch die Integration multimodaler Messmethoden – wie Bildgebung und molekulare Analysen – könnte helfen, die zugrundeliegenden Mechanismen detaillierter zu verstehen. Nicht zuletzt eröffnet die Kombination aus EEG-basierten Komplexitätsmaßen und maschinellem Lernen neue Möglichkeiten, um individuelle Koffeinempfindlichkeiten zu erfassen und maßgeschneiderte Empfehlungen für den Koffeinkonsum zu entwickeln, die alters- und schlafphasenspezifisch optimiert sind. Fazit Koffein beeinflusst das Gehirn während des Schlafs auf komplexe Weise und fördert eine altersabhängige Erhöhung der neuronalen Komplexität sowie eine Verschiebung hin zu kritischen dynamischen Zuständen, insbesondere im NREM-Schlaf. Diese Effekte sind bei jüngeren Erwachsenen stärker ausgeprägt und könnten mit einer höheren Dichte von Adenosinrezeptoren und einer anderen Schlafarchitektur zusammenhängen.

Die Studie hebt die Bedeutung neuronaler Dynamiken über klassische Schlafparameter hinaus hervor und liefert wertvolle Impulse für ein ganzheitliches Verständnis der Wechselwirkungen zwischen Koffein, Gehirn und Schlaf. Angesichts der allgegenwärtigen Bedeutung von Koffein im Alltagsleben ist es entscheidend, nicht nur dessen wachmachende Wirkung, sondern auch seine subtileren Einflüsse auf die Hirndynamik während des Schlafs zu verstehen. Ein bewusster Umgang mit Koffeinkonsum, insbesondere im Hinblick auf Alter und individuelle Empfindlichkeit, kann dazu beitragen, Schlafqualität und kognitive Gesundheit langfristig zu fördern.