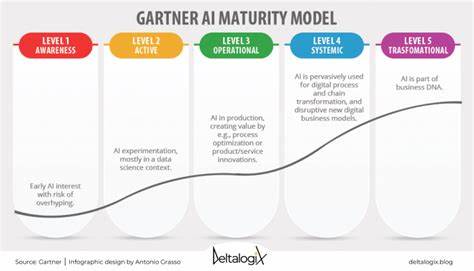

Die rasante Entwicklung künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellen Lernens beeinflusst zahlreiche Lebensbereiche und bringt zugleich immense technische Herausforderungen mit sich. Besonders die Energieversorgung in großen Rechenzentren, die für das Training und den Betrieb moderner KI-Modelle benötigt werden, gerät zunehmend unter Druck. KI-Workloads verlangen immer höhere Spitzenleistungen von Grafikkarten (GPUs), die oft in riesigen Clustern parallel arbeiten. Diese Lastspitzen können zu plötzlichen und für das Stromnetz schwierigen Energiebedarfsspitzen führen, die nur schwer zu kontrollieren sind und somit Sicherheit und Stabilität gefährden. In diesem Kontext rücken Superkondensatoren als innovative Lösung zur Glättung und Stabilisierung der Energieversorgung in den Fokus der Forschung und Industrie.

Die Herausforderung beginnt mit der Natur der KI-Workloads. Im Gegensatz zu herkömmlichen IT-Anwendungen benötigen KI-Trainingseinheiten sehr dynamische Energiezufuhr. Aufgrund der hochgradigen Parallelisierung tausender GPUs erzeugt jede Recheniteration eine kurzzeitige, aber enorme Stromspitze. Diese Spitzenlasten treten in sehr kurzen Zeiträumen auf, oft im Bereich von Millisekunden bis wenigen Sekunden, was sie für traditionelle Energiespeicher und Netzmanagement etwas schwer handhabbar macht. Die Analogie aus dem Alltag ist das britische Phänomen während Fußballspielen: In der Halbzeitpause schalten Millionen Menschen gleichzeitig ihre Wasserkocher ein, was die lokale Versorgung belastet.

Ähnlich koordinierte Energiewellen erzeugen KI-Systeme im Minutentakt.Klassische Energiespeichertechnologien wie Lithium-Ionen-Batterien stoßen hier an ihre Grenzen. Obwohl Batterien in der Lage sind, große Energiemengen zu speichern und rasch abzugeben, leiden sie unter schnellem Verschleiß, wenn sie sehr häufig und in kurzen Abständen ein- und entladen werden. Dieser Effekt reduziert die Lebensdauer erheblich, was sie für diese kurzzeitigen und pulsartigen Lastspitzen ungeeignet macht. Eine Alternative, die zurzeit noch in einigen Rechenzentren diskutiert wird, ist die Ausgleichsberechnung mittels sogenannter Dummy-Workloads.

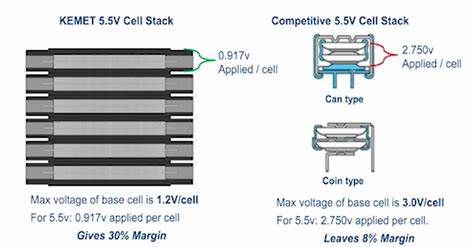

Dabei werden Berechnungen im Leerlauf durchgeführt, um den Energieverbrauch gleichmäßiger zu gestalten. Dieser Ansatz führt jedoch zu erheblicher Energieverschwendung durch überflüssige Rechenarbeit.Superkondensatoren bieten genau für diese Problematik eine vielversprechende technische Lösung. Sie bestehen ähnlich wie herkömmliche Kondensatoren aus zwei leitfähigen Platten, verfügen jedoch über ein spezielles Elektrolyt dazwischen, wodurch erheblich größere Energiemengen gespeichert werden können. Der entscheidende Unterschied zu Batterien ist das Speicherkonzept: Superkondensatoren speichern Energie elektrostatisch, ohne chemische Reaktionen.

Dieser Umstand erlaubt extrem schnelles Laden und Entladen ohne wesentlichen Verschleiß, wodurch sie ideal sind, um sehr kurzfristige Energiespitzen effektiv zu puffern.Verschiedene Unternehmen, darunter Siemens Energy, Eaton und Delta Electronics, haben erste kommerzielle Superkondensator-Lösungen vorgestellt und bereits in Rechenzentren implementiert. Siemens Energy bietet mit dem E-statcom eine Lösung an, die modular in großen Datenzentren eingesetzt wird. Dieses Superkondensator-System kann Lastspitzen von bis zu 75 Megawatt in Millisekundenschnelle ausgleichen und verspricht eine Lebensdauer von bis zu 20 Jahren. Eaton hingegen konzentriert sich auf kleinere, rackgroße Superkondensator-Einheiten, die dynamisch ca.

420 Kilowatt Leistung liefern können. Delta Electronics kombiniert lithiumbasierte Speichertechnologien mit Superkondensatoren, um eine flexible Lösung für mittelfristige Lastspitzen zu schaffen.Der Einsatz dieser Technologien kann die Schwankungen im Energiebedarf deutlich reduzieren. Indem Energie in Spitzenzeiten aus den Superkondensatoren entnommen und in ruhigen Phasen wieder gespeichert wird, entsteht ein gleichmäßigeres Lastprofil, das das Stromnetz weniger belastet. Dies bringt sowohl Vorteile für Betreiber der Datenzentren als auch für die Netzbetreiber mit sich.

Für die Netzbetreiber wird die Versorgung planbarer und robuster, was besonders vor dem Hintergrund der zunehmenden Integration erneuerbarer Energien relevant ist. Solar- und Windenergiequellen sind bekanntlich wetterabhängig und ihre Einspeisung kann schwanken. Netzstabilität bei volatilen Einspeisequellen erfordert eine stabile und vorhersehbare Last, die Superkondensatoren unterstützen können.Darüber hinaus hilft die Nutzung von Superkondensatoren auch ökologisch: Effizienterer Umgang mit Energie und die Reduktion von Spitzenlasten tragen dazu bei, fossil betriebene Kraftwerke zu entlasten und ermöglichen eine schnellere Umstellung auf nachhaltige Energien. Dies ist ein bedeutender Schritt in Richtung grüner IT-Infrastruktur.

Trotz aller Vorteile sind Superkondensatoren jedoch kein Allheilmittel. Ihre Energiedichte ist niedriger als bei chemischen Batterien, weshalb sie zur langfristigen Energiespeicherung oder zur Versorgung großer Lasten über längere Zeiträume nicht geeignet sind. Stattdessen finden sie ihre ideale Anwendung in kurzzeitigen, häufig wiederkehrenden Lastspitzen, wie sie etwa bei KI-Workloads typisch sind. In Kombination mit anderen Energiespeichertechnologien und intelligentem Lastmanagement können sie so Teil eines umfassenden Energieversorgungskonzepts sein.Der Trend zu immer größeren KI-Modellen, die weit über die aktuell eingesetzten Sprachmodelle hinausgehen, wird den Bedarf an effizienten Energiespeichern weiter verschärfen.

Experten prognostizieren, dass die Lastspitzen in Zukunft 10- bis sogar 100-mal höher sein könnten als heute. Damit wachsen auch die Herausforderungen für Infrastruktur und Netzstabilität. Innovative Technologien wie Superkondensatoren werden wahrscheinlich immer wichtiger, um diese Anforderungen zu bewältigen.Insgesamt zeigen sich Superkondensatoren als vielversprechende Zukunftstechnologie für das Energiemanagement in AI-getriebenen Rechenzentren. Sie bieten eine ressourcenschonende Möglichkeit, Energie effizient zu puffern und Lastspitzen zu mildern, ohne das Netz zu belasten oder Energie zu verschwenden.

Die Kombination aus technischer Robustheit, langer Lebensdauer und schneller Reaktionsfähigkeit macht sie zum idealen Partner im Betrieb von leistungsstarken KI-Systemen. Ihre breite Einführung könnte entscheidend dazu beitragen, die Herausforderungen einer zunehmend digitalisierten und KI-dominierten Welt nachhaltig zu meistern.