Die Diskussion um die disruptive Kraft der neuesten Welle künstlicher Intelligenz (KI) hat in den letzten Monaten stark an Fahrt aufgenommen. Insbesondere in der Softwareentwicklung, einem Gebiet, das von der Technologie seit jeher geprägt ist, stellt sich die Frage: Wie gravierend sind die Veränderungen wirklich? Während einige Stimmen die neue KI-Generation als bahnbrechend und revolutionär feiern, warnen andere vor Übertreibungen und langfristigen Problemen. Ein Blick auf die verschiedensten Standpunkte zeigt, dass die Realität komplexer ist als einfache Schwarz-Weiß-Bewertungen. Die jüngste Entwicklung von KI-gestützten Tools wie ChatGPT, GitHub Copilot oder ähnlichen Assistenzsystemen hat zweifellos Aufmerksamkeit erregt. Medien berichten häufig von Produktivitätssprüngen, Effizienzsteigerungen und sogar einer möglichen „goldenen Ära“ für Entwickler.

Dies weckt Hoffnungen auf eine Transformation der Branche, bei der repetitive Aufgaben automatisiert und kreative Prozesse klar erleichtert werden. Diese Tools versprechen, Entwickler bei der Codeerstellung, Fehlersuche und Dokumentation zu entlasten. Viele Softwareentwickler erleben dadurch eine ganz neue Form der Zusammenarbeit mit Maschinen – als eine Art digitaler Co-Pilot, der Ideen vorschlägt oder Verbesserungspotenziale aufzeigt. Gleichzeitig führt die mediale Berichterstattung zu einer gewissen Verunsicherung. Immer öfter werden düstere Szenarien gezeichnet, bei denen KI-Technologien Jobs bedrohen, traditionelle Rollen weiter verdrängen und sogar die gesamte berufliche Zukunft in Gefahr bringen könnten.

Die Rede ist von disruptiven Umwälzungen am Arbeitsmarkt, möglichen Massenentlassungen und ethischen Herausforderungen. Diese unterschiedlichen und mitunter gegensätzlichen Narrative erzeugen eine gemischte Stimmung – von Euphorie bis Angst ist alles vertreten. Doch wie fühlt sich das für die Menschen an der Basis an? Entwickler, die tagtäglich mit der neuen Technologie umgehen, melden sich zunehmend zu Wort. Viele berichten, dass sie bislang keine gravierenden negativen Veränderungen in ihrem Job bemerkt haben. Die Arbeit sei weiterhin bereichernd und oft von neuen Chancen geprägt.

Neue Aufgabenfelder entstehen, beispielsweise im Umgang mit KI-Systemen selbst – von der Integration bis zur Qualitätssicherung der generierten Inhalte. Andere Entwickler zeigen sich skeptisch und warnen vor unkritischer Nutzung. KI generierter Code müsse eingehend überprüft werden, da Fehler sich sonst rasch einschleichen können. Der langfristige Wartungsaufwand könne dadurch steigen, was im Endeffekt der Produktivität entgegenwirkt. Eine der größten Herausforderungen besteht darin, die richtige Balance zu finden.

KI-Tools sind mächtig, aber nicht unfehlbar. Sie unterstützen und ergänzen menschliche Arbeit, ersetzen diese jedoch nicht vollständig. Wer sich dessen bewusst ist, nutzt die Systeme effektiv, ohne sich auf blindes Vertrauen zu verlassen. Damit wächst die Rolle des Entwicklers zunehmend in Richtung Strategen und Kontrollinstanz – derjenige, der KI-Ergebnisse bewertet, anpasst und verantwortungsvoll in den Entwicklungsprozess einbindet. Das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine verändert sich somit grundlegend.

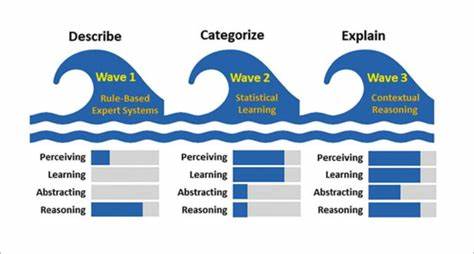

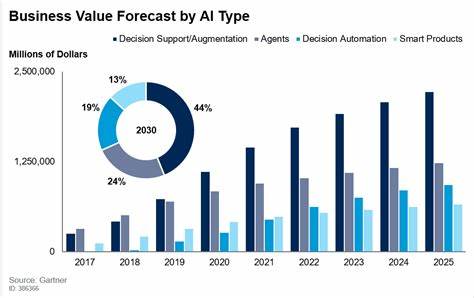

Die aktuelle KI-Welle ist vielleicht weniger ein Tsunami, der alles hinwegfegt, sondern eher eine neue Welle, die branchengewohnte Praktiken ergänzt und anpasst. Es handelt sich um eine Evolution, die Zeit braucht, um sich zu etablieren. Im Vergleich zu früheren Automatisierungsschritten oder Technologie-Sprüngen steckt in der KI die Kombination aus enormer Schnelligkeit und einer bisher ungekannten Breite an Anwendungen – ein Faktor, der das disruptive Potenzial dennoch unterstreicht. Viele Experten betonen, dass die Auswirkungen nicht nur auf technischer Ebene spürbar sind, sondern gesellschaftliche und wirtschaftliche Fragen aufwerfen. Es geht um neue Rahmenbedingungen für Bildung, Weiterbildung und den Umgang mit beruflicher Unsicherheit.

Entwickler sollten sich daher kontinuierlich weiterbilden und flexibel bleiben, um zukunftsfähig zu bleiben. Auch Unternehmen sind gefordert, ihre Strategien anzupassen, um die neuen Technologien nachhaltig einzubinden und gleichzeitig Risiken zu minimieren. Eine besondere Rolle spielt die Medialisierung des Themas. Schwankende Berichte zwischen „Game-Changer“ und „Untergangsszenarien“ verstärken Unsicherheiten. Oft werden übertriebene Erwartungen geweckt, denen im Alltag pragmatische Erfahrungen gegenüberstehen.

Entsprechend ist ein gesundes Maß an Skepsis und kritischer Reflexion notwendig, um überhastete Urteile zu vermeiden. Die langfristigen Folgen werden erst in einigen Jahren wirklich sichtbar sein und hängen stark davon ab, wie Mensch und Maschine zukünftig zusammenarbeiten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die aktuelle KI-Welle durchaus disruptiv ist, allerdings auf eine Weise, die viele Chancen, aber auch Herausforderungen mit sich bringt. Sie verändert Arbeitsprozesse, Rollenbilder und wirtschaftliche Strukturen. Für Entwickler bedeutet das, sich auf einen Wandel einzustellen, der von Anpassungsfähigkeit, lebenslangem Lernen und kritischem Umgang mit KI geprägt sein wird.

Die Debatte bleibt offen, doch klar ist: Die Zukunft der Softwareentwicklung wird ohne KI anders aussehen als heute – und dies bietet sowohl Risiken als auch immense Potenziale, die es zu gestalten gilt.