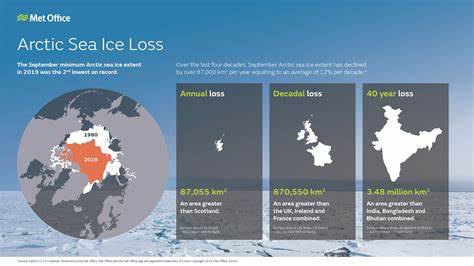

Der Rückgang des arktischen Meereises ist eine der bekanntesten und besorgniserregendsten Veränderungen im globalen Klima unserer Zeit. Über Jahrzehnte hinweg hat sich die Arktis durch den Temperaturanstieg dramatisch verändert, wobei das sommerliche Meereis deutlich schrumpfte und damit zahlreiche ökologische, klimatische und geopolitische Auswirkungen mit sich brachte. Überraschenderweise jedoch zeigen aktuelle Forschungen einen überraschenden, aber gleichzeitig nicht unerwarteten mehrjährigen Stillstand in diesem Verlustprozess. Seit 2005 ist der Rückgang des arktischen Meereises im September, dem Zeitpunkt mit dem geringsten Eisvolumen im Jahr, nicht mehr statistisch signifikant zurückgegangen. Dies wirft Fragen auf, die tiefgehender analysiert werden müssen, um die Mechanismen hinter diesem Phänomen besser zu verstehen sowie seine Bedeutung für die Zukunft der Arktis und das globale Klima einzuschätzen.

Zuallererst ist es wichtig zu verstehen, dass der Verlust des arktischen Meereises keine lineare oder stetige Entwicklung ist. Der Klimawandel bringt zwar eine langfristige Erwärmung mit sich, doch die Variabilität innerhalb dieses Trends kann stark schwanken. Forschungsteams haben umfangreiche Beobachtungsdaten analysiert und dabei festgestellt, dass die augenscheinliche Pause in der Meereisreduktion robust ist und sich über verschiedene Datensätze, Analysemetriken und sogar Jahreszeiten hinweg zeigt. Diese Erkenntnis widerspricht der einfachen Vorstellung eines gleichmäßig abnehmenden arktischen Eisvolumens, sondern weist auf komplexe dynamische Prozesse hin, die sowohl naturliebende Schwankungen als auch von Menschen verursachte Einflüsse umfassen.Einem detaillierten Blick auf Klimamodelle zufolge sind Phasen ohne signifikanten Meereisverlust keineswegs ungewöhnlich.

Große Modellensembles des Coupled Model Intercomparison Project (CMIP5 und CMIP6) illustrieren, dass Perioden, in denen trotz steigender Treibhausgasemissionen keine klare Abnahme des arktischen Eises beobachtet wird, vereinzelt auftreten können. Diese Simulationen verfügen über viele einzelne Modellläufe, die unterschiedliche Entwicklungen der internen Klimavariabilität zeigen. Es lässt sich daraus ableiten, dass natürliche Schwankungen im Klimasystem kurzfristig den globalen Erwärmungstrend verdecken oder abschwächen können, wie es scheinbar in den letzten zwei Jahrzehnten passiert ist.Ein wesentlicher Faktor für diese Phase der Stabilität ist die interne Variabilität des Klimasystems. Hierbei handelt es sich um natürliche Schwankungen, die durch komplexe Wechselwirkungen zwischen Ozeanen, Atmosphäre, Eisschichten und anderen Komponenten des Erdsystems entstehen.

Beispiele sind Änderungen in den Meeresströmungen, atmosphärische Zirkulationsmuster oder auch die Speicherung und Freisetzung von Wärme im Ozean. Solche Prozesse können den Verlust von Meereis temporär verzögern oder regional unterschiedlich gestalten. Demgegenüber steht der anthropogene Einfluss durch den stark erhöhten Ausstoß von Treibhausgasen, der langfristig einen klaren Rückgang des arktischen Eises erzwingt. Im jüngsten Zeitraum haben offenbar natürliche Klimaschwankungen den anthropogen verursachten Verlust mindestens teilweise kompensiert.Der aktuelle Stand der Forschung deutet darauf hin, dass diese Pause im Rückgang des arktischen Eises möglicherweise noch weitere fünf bis zehn Jahre anhalten könnte.

Zwar ist dies keine Garantie, sondern eine aus Modellsimulationen abgeleitete Wahrscheinlichkeit. Doch diese Einsicht hilft dabei, Alarmismus zu mildern, ohne die langfristige Bedrohung durch den Klimawandel zu relativieren. Es wird vielmehr ersichtlich, wie komplex und nicht immer linear klimatische Veränderungen verlaufen können. Die Kombination aus langfristiger Trendsicht und kurzfristiger Variabilität ist ausschlaggebend für das Verständnis der Arktisentwicklung.Diese überraschende Entwicklung hat darüber hinaus wichtige Implikationen für zukünftige Klima- und Umweltprognosen.

Sie zeigt, dass es äußerst wichtig ist, sowohl natürliche Klimavariabilität als auch anthropogene Einflüsse in Modellen präzise abzubilden. Nur so können verlässliche Aussagen über die Entwicklung des arktischen Meereises getroffen werden, die wiederum Basis für politische Entscheidungen, Schutzmaßnahmen und wissenschaftliche Vorhersagen sind. Forscher betonen daher die Notwendigkeit, Klima- und Eismodellierung kontinuierlich zu verbessern und mit aktuellen Beobachtungsdaten zu validieren.Die Stabilisierung des sommerlichen Meereises für eine so lange Phase bietet auch die Chance, die ökologischen und sozioökonomischen Auswirkungen genauer zu untersuchen. Die Arktis beherbergt spezielle Tier- und Pflanzenarten, die stark vom Eis abhängig sind, darunter Eisbären, Robben und diverse Meeresvögel.

Veränderungen im Meereis beeinflussen deren Lebensraum, Jagd- und Fortpflanzungsmöglichkeiten maßgeblich. Ein vorübergehender Stillstand bei der Eisabnahme könnte einzelnen Arten kurzzeitig etwas Erholung verschaffen, ändert jedoch nichts an der langfristigen, existenziellen Bedrohung. Auch indigene Gemeinschaften, die in der Arktis leben, sind von solchen Veränderungen unmittelbar betroffen, sei es durch veränderte Jagdbedingungen oder Infrastrukturprobleme infolge sich verändernder Eismuster.Auch global hat das arktische Meereis eine bedeutende Rolle im Klimasystem. Es beeinflusst die Albedo, also die Rückstrahlung von Sonnenlicht, und wirkt als wichtiger Regulator für atmosphärische und ozeanische Zirkulationen.

Eine Verringerung des Meereises führt zu einer stärkeren Erwärmung in der Region, was wiederum Rückkopplungseffekte auslösen kann. Dass der Eisverlust temporär pausiert, trägt somit zu einer kurzzeitigen Abschwächung dieser Prozesse bei, doch auch hier gilt, dass die langfristigen Erwärmungstendenzen die Oberhand behalten werden.Wichtig ist außerdem, die Auswirkungen solcher Veränderungen auf das globale Klima und Wettergeschehen nicht zu unterschätzen. Die Arktis gilt als Frühwarnsystem für den Klimawandel, da Veränderungen dort besonders schnell und deutlich sichtbar werden. Das erweiterte Wissen über die interne Variabilität hilft Wissenschaftlern, zukünftige Schwankungen besser zu verstehen und entsprechende Prognosen zur globalen Wetterlage und Klimadynamik zu erstellen.

Ereignisse wie extreme Kälteperioden in mittleren Breiten, atmosphärische Blockaden oder auch Veränderungen im Jetstream können teilweise mit arktischen Eisveränderungen korrelieren.Die bisherigen Ergebnisse verdeutlichen, dass Klima- und Umweltforschung in der Arktis komplexe Herausforderungen mit sich bringt. Die Balance zwischen natürlichen Schwankungen und menschlichen Einflüssen erfordert eine kontinuierliche und engmaschige Überwachung dieses sensiblen Ökosystems. Nur so lassen sich fundierte Aussagen und Handlungsempfehlungen ableiten. Dabei spielt die internationale Zusammenarbeit eine entscheidende Rolle, um umfassende Daten zu gewinnen und gemeinsame Strategien für Schutz und Anpassung zu entwickeln.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der überraschende, aber nicht unerwartete mehrjährige Stillstand beim Rückgang des arktischen Meereises eine wichtige Erkenntnis für das Verständnis der Klimadynamik und der langfristigen Entwicklung der Arktis ist. Er wird von natürlichen internen Klimaschwankungen verursacht, die vorübergehend den zunehmenden Einfluss von Treibhausgasen überdecken. Diese Phase bietet wertvolle Einsichten für Wissenschaftler und Entscheidungsträger, mahnt jedoch gleichzeitig, die langfristigen Veränderungen und Risiken nicht aus den Augen zu verlieren. Nur durch eine fundierte wissenschaftliche Analyse, kombiniert mit politischen Maßnahmen zur Reduzierung von Emissionen und nachhaltigen Schutzkonzepten, kann die Zukunft der Arktis verantwortungsvoll gestaltet werden.