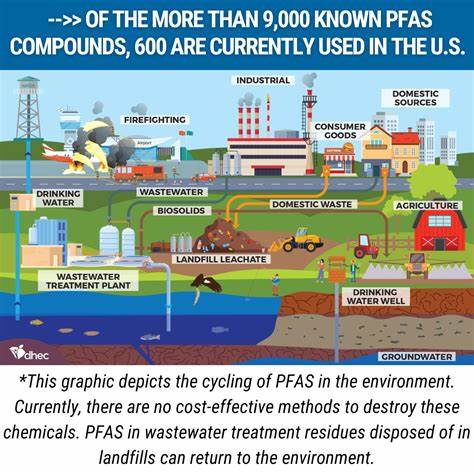

PFAS, oft als „Forever Chemicals“ bezeichnet, sind eine Gruppe von synthetischen Chemikalien, die in zahlreichen industriellen Anwendungen verwendet werden. Ihr Name rührt von ihrer außergewöhnlichen chemischen Stabilität her. Die starken Kohlenstoff-Fluor-Bindungen, die PFAS auszeichnen, machen sie nahezu unzerstörbar und lassen sie in der Umwelt und im menschlichen Körper über Jahrzehnte persistent bleiben. Die Herausforderung, die von PFAS ausgeht, betrifft nicht nur Umweltexperten, sondern auch Gesetzgeber, die Industrie und die breite Öffentlichkeit. Das wachsende Bewusstsein über die gesundheitlichen Risiken, die PFAS mit sich bringen, hat zu einem verstärkten Forschungsinteresse geführt, um wirksame Lösungen zur Eindämmung dieser Substanzen zu finden.

PFAS sind seit Mitte des 20. Jahrhunderts in Gebrauch und finden sich in Produkten von antihaftbeschichteten Pfannen bis hin zu Feuerlöschschaum, wasserfesten Textilien und sogar in der Elektronik. Gerade der Einsatz von PFAS in Feuerlöschschaum ist eine der bedeutendsten Quellen für Umweltkontamination. Militärische Flugplätze, Feuerwehrübungen und Industrieanlagen sind oft Hotspots für erhöhte PFAS-Level, die sich über die Jahre im Boden, Wasser und Bauwerken gesammelt haben. Die Stabilität von PFAS stellt gleichzeitig ihre größte Herausforderung dar.

Die Verbindungen können aufgrund der starken C-F-Bindungen weder natürlich abgebaut werden noch auf übliche Weise aus Wasser oder Boden leicht entfernt werden. Über die Jahre wurde viel Aufwand betrieben, um Methoden zu entwickeln, die entweder die Aufnahme von PFAS durch Menschen verhindern oder die Konzentration in der Umwelt verringern. Die Forschungsfortschritte zeigen neue Ansätze, wie die Ausbreitung verlangsamt oder sogar gestoppt werden kann. Ein bedeutender Ansatz betrifft die Behandlung kontaminierter Infrastruktur. Viele Böden und Bauwerke, beispielsweise Betonplatten oder Asphaltflächen auf Militärflugplätzen, sind mit PFAS belastet.

Dort gelangen die Chemikalien langsam, aber kontinuierlich in die Umwelt und gefährden Wasserquellen. Forscher und Unternehmen entwickeln zunehmend Materialien und Techniken, die PFAS in solchen Strukturen einschließen, um so das Auswaschen zu minimieren. Ein Beispiel hierfür ist die Anwendung spezieller Versiegelungsmittel, die durch das Porensystem von Beton eindringen und eine Barriere bilden, welche das Auslaufen der Schadstoffe drastisch reduziert. Erste Tests zeigen, dass so die Leckrate auf wenige Prozent reduziert werden kann, was bei großflächigen und langanhaltenden Belastungen einen bedeutenden Fortschritt darstellt. Allerdings ist diese Versiegelungslösung nicht als dauerhafte Eliminierung der Chemikalien zu verstehen.

Sie stellt eher eine Notmaßnahme dar, um die weitere Verschmutzung zu verzögern und die unmittelbare Gefahr einzudämmen. Erosion, Abnutzung und bauliche Umgestaltungen können später erneut eine Freisetzung bewirken, was die Suche nach umfassenderen Zerstörungsmethoden notwendig macht. Die Zerstörung von PFAS erfordert hohe Energieaufwände, die herkömmliche Abbauverfahren nicht leisten können. Aktuelle Forschungen konzentrieren sich verstärkt auf thermische Behandlungsmethoden, bei denen die PFAS-Moleküle gezielt bei extrem hohen Temperaturen gespalten werden. Studien, die beispielsweise die chemischen Veränderungen während des Pyrometallurgie-Prozesses analysierten, haben gezeigt, dass Temperaturen von annähernd 950 Grad Celsius notwendig sind, um die robusten Kohlenstoff-Fluor-Bindungen in kurzer Zeit effizient zu brechen.

Dabei werden die PFAS thermisch zersetzt, sodass keine schädlichen Komponenten mehr freigesetzt werden. Diese Erkenntnisse sind besonders bedeutsam im Kontext der wachsenden Batterierecyclingindustrie, wo PFAS in wiederverwerteten Materialien enthalten sein können. Darüber hinaus werden verschiedene innovative Verfahren erforscht, wie etwa der Einsatz hochreaktiver Substanzen, spezielle Photokatalysatoren oder sogar Biotechnologien, die darauf abzielen, PFAS selektiv und umweltfreundlich abzubauen. Diese Methoden befinden sich zumeist noch im Entwicklungsstadium oder der Erprobung, könnten aber in Zukunft erheblich zur Reduzierung von Umwelt- und Gesundheitsrisiken beitragen. Im Bereich der Wasserversorgung ist die Entfernung von PFAS aus Trinkwasser für viele Gemeinden eine dringliche Aufgabe geworden.

Techniken wie Aktivkohlefiltration oder Umkehrosmose werden bereits eingesetzt, um PFAS in unterschiedlichem Maße zu entfernen. Diese Systeme sind jedoch in der Anschaffung und im Betrieb mit hohen Kosten verbunden und stellen technische wie logistische Herausforderungen dar, vor allem bei der großflächigen Anwendung. Neben den technischen Lösungen gewinnt zunehmend das Bewusstsein an Bedeutung, dass der beste Schutz gegen PFAS-Kontamination eine drastische Reduzierung oder vollständige Vermeidung ihres Einsatzes bedeutet. Initiativen setzen sich weltweit für strengere Regulierungen ein, die Produktion von PFAS-reichen Produkten einschränken und Alternativen erforschen. Andererseits zeigt die Gesellschaft auch Bereitschaft, den rückhaltlosen Umgang mit PFAS-haltigen Produkten zu hinterfragen und nachhaltigere Materialien zu fördern.

Eine bemerkenswerte, wenn auch kontrovers diskutierte Methode ist die Verminderung der PFAS-Belastung im menschlichen Körper. Es wurde beobachtet, dass regelmäßige Blutspenden dazu beitragen können, die Konzentration der Chemikalien im Blut zu senken. Da PFAS sich im Blutkreislauf anreichern, kann durch die Entfernung eines Teils des Blutes auch ein Teil der Schadstoffe eliminiert werden. Allerdings sind solche medizinischen Ansätze nur ergänzend und keine Lösung für die Umweltbelastung insgesamt. Die nächsten Herausforderungen für Forscher und Politik liegen vor allem in der Umsetzung der entwickelten Lösungen in praktischen und wirtschaftlich tragbaren Maßnahmen.

Viele Kontaminationsstellen weltweit brauchen dringend Sanierungsstrategien, die sowohl effektiv als auch bezahlbar sind. Gleichzeitig muss die Öffentlichkeit über Risiken aufgeklärt und der Einsatz von PFAS weiter limitiert werden, um neue Belastungen zu verhindern. Die Entwicklung nachhaltiger sowie sicherer Technologien und Materialien ist daher ein entscheidender Faktor, um die PFAS-Problematik langfristig in den Griff zu bekommen. Dabei kann der Austausch zwischen Wissenschaft, Industrie und Politik ebenso wie die Förderung internationaler Kooperationen eine wichtige Rolle spielen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Fortschritte in der Forschung und Entwicklung neuer Methoden Hoffnung geben, den scheinbar endlosen Strom an PFAS-Verunreinigungen einzudämmen.

Auch wenn noch zahlreiche Herausforderungen bestehen, zeigen innovative Versiegelungstechniken, hochtemperaturbasierte Zerstörungsverfahren sowie verbesserte Reinigungstechnologien, dass der Begriff „Forever Chemicals“ nicht zwangsläufig bedeutet, dass diese Substanzen für immer eine unüberwindbare Gefahr bleiben. Der richtige Mix aus Prävention, Technologieeinsatz und Bewusstseinsbildung ist der vielversprechende Weg, die Umwelt und die Gesundheit kommender Generationen zu schützen.

![Types and other techniques as an accessibility tool for the ADHD brain [video]](/images/48E6D945-C707-4E11-BB9B-38AAC649D168)