In einer zunehmend digitalisierten Welt wird der Verlust der Privatsphäre zu einer der drängendsten Herausforderungen unserer Zeit. Lange Zeit galt in demokratischen Gesellschaften der Schutz personenbezogener Daten als essenzieller Bestandteil der individuellen Freiheit. Die Idee war, sensible Informationen in voneinander getrennten Behörden zu speichern, um Missbrauch zu verhindern. Doch diese traditionelle Schutzmauer bröckelt langsam, besonders durch die jüngsten Entwicklungen rund um die sogenannte DOGE-Datenbank, die aus einer Allianz zwischen der Trump-Administration und Elon Musk entstanden ist. Diese neue Entwicklung markiert einen Wendepunkt im Umgang der Regierung mit Privatsphäre und Datenkontrolle, mit weitreichenden Folgen für alle Bürgerinnen und Bürger.

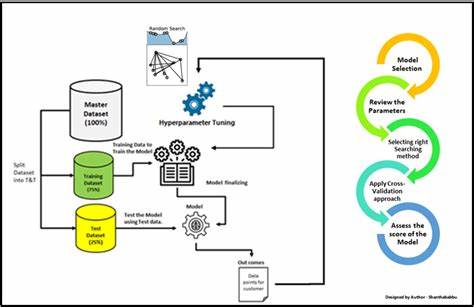

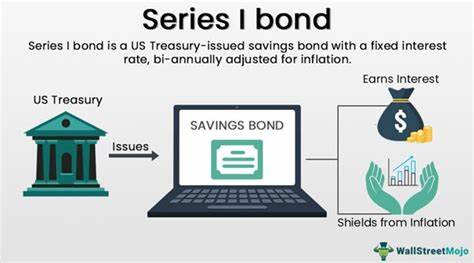

Die Vorzeichen der umfassenden Datenzusammenführung und damit des Ausverkaufs unserer Privatsphäre lassen sich schon seit Jahren erkennen. Bereits früh wurden der bargeldlose Zahlungsverkehr und die elektronische Verschreibung von Medikamenten in vielen Staaten eingeführt, offiziell unter dem Vorwand der Vereinfachung und Effizienzsteigerung. Doch hinter diesen Maßnahmen versteckt sich eine systematische Erfassung und Nachverfolgung persönlicher Handlungsmuster, die es der Regierung erlaubt, Bewegungen und Gewohnheiten von Einzelnen lückenlos zu dokumentieren. Was früher zersplittert auf verschiedene Behörden verteilt war, wird nun unter dem Vorwand einer „Effizienzreform“ zusammengeführt – im Fall der USA durch eine unter dem Kürzel DOGE bekannte Initiative, die von Elon Musk aktiv vorangetrieben wird. Die Trump-Regierung hat durch eine Exekutivanordnung die Konsolidierung bislang getrennt verwalteter Datenbanken angeordnet.

Dieser Schritt bedeutet nicht nur eine technische Verschmelzung von Informationen, sondern auch ein erhebliches Machtwachstum im Bereich der Überwachung. Wo zuvor Datenschutzgesetze und Behördenarchitekturen ein Gegengewicht bildeten, existiert nun die reale Gefahr, dass eine allumfassende Datensammlung entsteht, die umfassende Dossiers über jeden US-Bürger anlegt. Die wichtigsten Datenquellen reichen von medizinischen Befunden und finanziellen Transaktionen bis hin zu persönlichen Vorlieben und Verhaltensmustern. Die Kontrolle über diese zentrale Datenbank, auf wessen Server sie letztlich gespeichert wird und wer darauf dauerhaft Zugriff behält, wirft immense Fragen auf. Kritiker befürchten, dass Musk und sein Team in dieser Initiative nicht nur als Dienstleister für die Regierung tätig sind, sondern selbst weitreichende Zugriffsrechte erhalten haben – möglicherweise inklusive versteckter Zugangskanäle („Backdoors“).

Diese Entwicklungen erwecken Ängste, dass private Daten in Zukunft nicht nur durch den Staat, sondern auch durch private Akteure oder Unternehmen missbraucht werden könnten. Die bisherige Praxis des Daten-Siloings – also die strikte Trennung von Datensätzen über verschiedene Behörden – hatte historisch vor allem das Ziel, die Möglichkeit von Übergriffen zu erschweren. Datenschützer kämpften jahrzehntelang dafür, dass nicht sämtliche Informationen über eine Person an zentraler Stelle verbunden werden, um etwa politische Gegner, Minderheiten oder sonstige unerwünschte Gruppen gezielt unter Druck setzen zu können. Die heutige Datenzusammenführung stellt eine dramatische Abkehr von dieser bewährten Praxis dar und erinnert in ihrem Ausmaß an die umfassenden Überwachungsapparate autoritärer Regime. Einer der offiziellen Gründe für diese massenhafte Zusammenführung von Daten wird von der Regierung damit begründet, illegale Einwanderung besser verfolgen zu können.

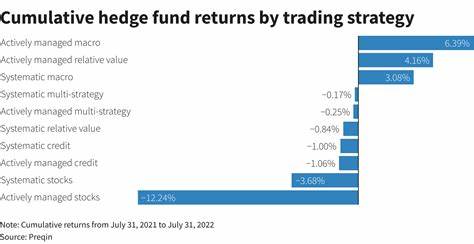

Ein Datenabkommen zwischen dem Department of Homeland Security und dem Internal Revenue Service ermöglicht es, potenziell illegale Migranten anhand ihrer Steuererklärungen, Adressen und anderer personenbezogener Informationen zu identifizieren. Diese politische Legitimation stößt bei vielen Datenschützern und Bürgerrechtlern auf scharfe Kritik, da solche Maßnahmen nicht nur Datenschutzrechte verletzen, sondern auch Minderheiten stigmatisieren und ausgrenzen können. Die Debatte um Datenschutz in der Ära der Digitalisierung ist jedoch nicht auf den öffentlichen bzw. staatlichen Sektor beschränkt. Private Technologieunternehmen und Finanzdienstleister verfügen heute bereits über immense Datenmengen, die sie für verschiedenste Zwecke auswerten und vermarkten.

Die bereits vorhandene Dateninfrastruktur der Wirtschaft ergänzt die staatlichen Bestrebungen einer zentralisierten Datenkontrolle und gibt der Regierung im Prinzip Zugang zu umfassenden Persönlichkeits- und Verhaltensprofilen der Bürger. Besonders besorgniserregend ist, wie fehleranfällig solche Datensammlungen sind. Bereits heute erleben viele Bürger, wie fehlerhafte Einträge in Kredit- oder Versicherungsdatenbanken gravierende Auswirkungen auf ihre Lebensqualität haben können – ob bei der Arbeitsplatzsuche, dem Zugang zu Versicherungen oder bei Krediten. Eine zentrale Datenbank auf Maske von DOGE könnte solche Fehler potenzieren und zudem Missbrauchsmöglichkeiten in einem bisher nicht gekannten Umfang schaffen. Der Kampf gegen falsche Einträge ist ohnehin schwer und mit enormem Aufwand verbunden, was im Erfahrungsbericht eines Betroffenen über jahrelangen Kampf gegen falsche Versicherungsscores eindrücklich belegt wird.

Ein weiterer heikler Aspekt der Entwicklung ist die Beobachtung, dass Gesetzesvorgaben und Datenschutzbestimmungen oft mit Füßen getreten werden, weil es an wirksamer Durchsetzung mangelt. Die Vorstellung, dass geltende Gesetze automatisch Privatsphäre schützen, erweist sich als Illusion, wenn einflussreiche politische und wirtschaftliche Kräfte die Rechtsordnung de facto ignorieren oder aushebeln können. Die Rolle von Sicherheitsbehörden und Vollzugsorganen („die Jungs mit den Waffen“) wird dabei besonders kritisch hinterfragt, denn deren Loyalität scheint in manchen Fällen eher bei bestimmten politischen oder wirtschaftlichen Interessengruppen zu liegen als bei der Wahrung der Rechtsordnung und des Gemeinwohls. Vor diesem Hintergrund sprechen sich immer mehr Datenschutzexperten für die Einrichtung einer unabhängigen Bundesdatenschutzbehörde aus, die über umfassende Ermittlungs- und Kontrollbefugnisse verfügt. Nur so könne dem unkontrollierten Zugriff auf personenbezogene Daten wirksam entgegengetreten werden.

Parallel dazu sind Änderungen im Datenschutzrecht unumgänglich, um harte Sanktionen und strafrechtliche Konsequenzen bei Verstößen durchzusetzen und die Datenhoheit der Bürger zu stärken. Die Bedrohung durch eine allumfassende DOGE-Datenbank ist nicht nur ein US-amerikanisches Thema, sondern leuchtet Warnungen für freiheitlich-demokratische Gesellschaften weltweit. Gerade in Zeiten globaler Vernetzung und digitaler Transformation wächst die Gefahr, dass staatliche Überwachungsansprüche immer weiter ausgedehnt werden. Die Herausforderung besteht darin, einerseits technische Fortschritte und Effizienzpotenziale zu nutzen und andererseits das Grundrecht auf Privatsphäre und informationelle Selbstbestimmung zu erhalten. Es liegt an der Öffentlichkeit, den verantwortlichen politischen Akteuren und der Zivilgesellschaft, sich kritisch mit den Entwicklungen auseinanderzusetzen und durch demokratische Proteste und Initiativen den Druck für Datenschutz und Transparenz zu erhöhen.