Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen haben in den letzten Jahren rasant an Bedeutung gewonnen und insbesondere im Bereich der automatischen Codegenerierung bahnbrechende Fortschritte erzielt. Große Sprachmodelle, sogenannte Large Language Models (LLMs), sind inzwischen in der Lage, Programmieraufgaben unterschiedlichster Komplexität zu bewältigen. Sie können Code schreiben, übersetzen und reparieren – und das mithilfe ihrer gewaltigen Trainingsdaten, die aus zahllosen Quelltexten bestehen. Trotzdem stehen Entwickler, die diese Systeme nutzen, vor einem gravierenden Problem: Die von LLMs erzeugten Codes sind häufig syntaktisch korrekt, aber nicht unbedingt kompiliertauglich. Insbesondere Typfehler sind eine häufige Ursache für fehlerhafte Ausgaben, die die anschließende Nutzung des generierten Codes erschweren oder komplett verhindern.

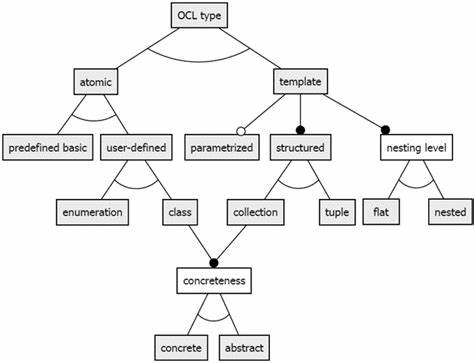

Diese Diskrepanz zwischen syntaktischer Korrektheit und semantischer Gültigkeit behindert die breite Akzeptanz und Produktivität solcher Modelle in professionellen Softwareprojekten. Hier kommen typkonstrahierte Codegenerierungsmethoden ins Spiel, die den nächsten Evolutionsschritt markieren. Im Gegensatz zu traditionellen constraining Technologien, die meist nur die Syntax oder domänenspezifische Einschränkungen berücksichtigen, bezieht die typkonstrahierte Methode direkt die Regelwerke von Typsystemen mit ein. Dies bedeutet, dass der Generierungsprozess auf die formalen Typregeln der Programmiersprache abgestimmt ist und nur solche Codefragmente produziert, die auch typgültig sind. Die Implementierung basiert dabei auf neu entwickelten Präfixautomaten und einer Suche über sogenannte inhabierbare Typen.

Präfixautomaten dienen dazu, die mögliche Verlaufsstruktur des Codes während der Token-Generierung zu modellieren und sicherzustellen, dass jeder Schritt mit dem Typparadigma konform bleibt. Die Suche nach inhabierbaren Typen ermöglicht es, ausgehend von einem erwarteten Typ zielgerichtet jene Codekomponenten zu finden, die diesen Typ erfüllen können. Der Vorteil dieser kombinierten Herangehensweise ist eine signifikante Reduktion von Kompilierfehlern und zugleich eine stärkere funktionale Korrektheit. Die Theorie wurde zunächst auf einer fundamental einfachen, einfach-typisierten Sprache erprobt, um die Soundness der Methode zu beweisen. Die Übertragung auf eine weit verbreitete Sprache wie TypeScript demonstriert die praktische Umsetzbarkeit, da TypeScript mit seinem robusten Typsystem eine geeignete Plattform bietet, um typkonstrahierte Generierung in realen Softwareentwicklungsszenarien zu validieren.

Erste Evaluierungen anhand bekannter Benchmarks wie HumanEval und MBPP belegen eindrucksvoll die Vorteile: Die Rate an Kompilierfehlern kann durch den Einsatz von typkonstrahierter Decodierung um mehr als fünfzig Prozent gesenkt werden, was wiederum die Qualität des generierten Codes signifikant steigert. Diese Ergebnisse gelten für verschiedene LLMs, darunter auch moderne, frei verfügbare Modelle mit über 30 Milliarden Parametern. Neben der Fehlerreduktion verbessert die typkonstrahierte Generierung auch die funktionale Korrektheit von Code, was sich in höheren Erfolgsraten bei komplexen Aufgaben wie Code-Reparatur, Synthese oder Übersetzung manifestiert. Der Einsatz von Typkonstrains in der Generierung bietet außerdem eine Antwort auf die Herausforderung, dass viele Typfehler oft nicht einfach per Syntaxanalyse erkannt werden können und daher schwer zu beseitigen sind. Durch die Integration des Typsystems als formale Grundlage während der Generierung wird der Prozess nicht nur sicherer, sondern auch transparenter und nachvollziehbarer.

Entwickler erhalten von den Modellen Code, der direkt in ihre Entwicklungsumgebung integriert werden kann, ohne umfangreiche manuelle Nachkorrekturen. Die Innovation liegt darin, dass der Constraint-Mechanismus nicht erst im Nachhinein angewandt wird, sondern aktiv in den Token-Inferenzprozess integriert ist. Dadurch entsteht eine enge Verzahnung zwischen maschinellem Lernen und formaler Programmiersprachen-Theorie. Diese Verbindung ist vielversprechend und könnte in Zukunft noch weitere Dimensionen der Codegenerierung erschließen, etwa bei polymorphen Typen oder komplexeren Typsystemen mit Nebenwirkungen. Über den technologischen Fortschritt hinaus eröffnet das typkonstrahierte Codegenerieren neue Möglichkeiten für den Softwareentwicklungsalltag.

Entwickler können sich vermehrt auf kreative Problemstellungen konzentrieren, während repetitive und fehleranfällige Codeteile von den Sprachmodellen erzeugt werden. Die damit verbundene Effizienzsteigerung erhöht nicht nur die Produktivität, sondern fördert auch qualitativ hochwertigere Softwareprodukte. Außerdem können Fehlerquellen bereits in einem frühen Entwicklungsstadium eliminiert werden, wodurch die Kosten für Fehlersuche und Bugfixing sinken. Dabei zeigt sich, dass die Typkonzeption von Programmiersprachen weit mehr als ein statisches Anwendungsgebiet ist – sie wird zu einem aktiven Bestandteil intelligenter Algorithmen. Die Kombination aus maschinellem Lernen, Programmiersemantik und formalen Typensystemen kann künftig die Grenzen der automatischen Softwareerstellung neu definieren.

Forschungsarbeiten auf diesem Gebiet, wie die aktuellste Studie, beweisen zudem die Übertragbarkeit auf verschiedene Modellfamilien und Sprachen, sodass ein breites Innovationspotenzial für diverse Anwendungen entsteht. Besonders bemerkenswert ist, dass die typkonstrahierte Methodik nicht nur auf syntaktische Regeln beschränkt bleibt, sondern den semantischen Aspekt der Programmiersprache umfassend berücksichtigt. Dadurch überwindet sie die wichtigsten Schwächen bisheriger Ansätze und trägt zu einer nachhaltigeren Integration von KI in der Softwareentwicklung bei. Insgesamt steht die typkonstrahierte Codegenerierung exemplarisch für einen Paradigmenwechsel, bei dem die Brücke zwischen menschlichem Programmierdenken und maschineller Codeerzeugung enger geschlagen wird. Sie ist ein bedeutender Schritt in Richtung automatisierter, fehlerfreier und sinnvoller Programmierung mittels Sprachmodellen.

Für Unternehmen, Entwickler und die Forschung bedeutet dies einen Weg zu höherer Qualität, Effizienz und Zuverlässigkeit in der Softwareentwicklung.