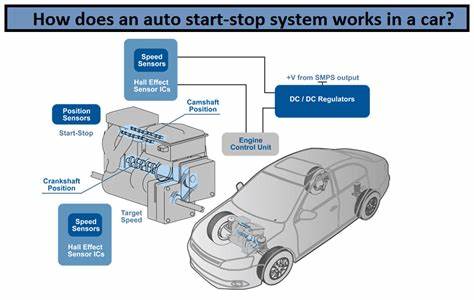

Die US-Umweltbehörde Environmental Protection Agency (EPA) hat kürzlich angekündigt, die Anreize für Start-Stopp-Systeme in Autos zu beenden. Diese Technologie, die den Motor automatisch abschaltet, wenn das Fahrzeug stillsteht, zum Beispiel an einer Ampel oder im Stau, wurde vor mehr als einem Jahrzehnt mit dem Ziel eingeführt, Kraftstoff zu sparen und Emissionen zu reduzieren. Doch nun steht die Wirksamkeit dieser Systeme und deren Beliebtheit bei Fahrern zunehmend zur Debatte. Der Schritt der EPA zeichnet einen möglichen Wendepunkt in der Klimaschutzpolitik der USA und dem Umgang mit neuen Technologien im Automobilsektor ab. Start-Stopp-Systeme waren lange Zeit als vielversprechende Innovation gefeiert worden.

Sie schalten den Motor bei Haltephasen automatisch ab und starten ihn wieder, sobald der Fahrer die Bremse löst oder das Gaspedal betätigt. Diese Funktion soll vor allem bei häufigem Stop-and-Go-Verkehr den Kraftstoffverbrauch senken und dadurch die Treibhausgasemissionen verringern. Im Reich der Theorie klingen diese Vorteile plausibel. Die EPA selbst hatte diese Technologie zunächst als positiven Beitrag gewertet und den Autobauern im Rahmen der bundesweiten Emissions- und Kraftstoffverbrauchsstandards entsprechende Kredite gewährt. Die startende Einführung von Start-Stopp-Systemen erfolgte vor allem durch diese sogenannten "off-cycle" Emissionsreduktionen, also Technologien, die Effekte außerhalb der regulären Testverfahren erzielen.

Während diese Systeme laut Tests der Gesellschaft der Automobilingenieure (Society of Automotive Engineers) unter idealen Bedingungen den Kraftstoffverbrauch in innerstädtischen Stop-and-Go-Situationen um bis zu 7 bis 26 Prozent verbessern können, zeigen Praxisstudien eine differenziertere Realität. Denn auf Autobahnen oder Landstraßen, wo die Stopphäufigkeit geringer ist, fallen die Vorteile minimal aus. So ist der tatsächliche ökologische Nutzen stark vom individuellen Fahrprofil und Verkehrsbedingungen abhängig. Gleichzeitig gibt es immer mehr berechtigte Kritikpunkte an Start-Stopp-Systemen. Eine große Zahl von Fahrern empfindet die Funktion als störend.

Das häufige und abrupte Abschalten sowie Neustarten des Motors führt zu einem unangenehmen Fahrgefühl, das sich etwa in ruckelnden Bewegungen, verzögerter Beschleunigung und einer verminderten Leistung der Klimaanlage äußert. Gerade in heißen Sommermonaten kann dies zum Ärgernis werden, wenn die Lüftung weniger effektiv arbeitet, weil der Motor nicht permanent läuft. Neben dem Komfortfaktor gibt es zudem technische Bedenken. Kritiker vermuten, dass dauerndes An- und Abschalten die Lebensdauer von Motoren, Startern und Batteriesystemen reduzieren könnte. Automobilhersteller haben zwar erklärt, ihre Komponenten extra für diesen Einsatz besonders robust ausgelegt zu haben, dennoch hält sich die Skepsis bei einigen Verbrauchergruppen.

Die Notwendigkeit von Zusatzwartungen und potenzielle Reparaturkosten werden mitunter als klares Gegenargument ins Feld geführt. Zudem verfügen viele Fahrzeuge über eine Möglichkeit, Start-Stopp-Systeme abzuschalten. Hierbei geht jedoch oft die praktische Umsetzung mit Nachteilen einher: Die meisten Systeme stellen sich nach jedem Motorstart erneut auf "ein" und können nicht dauerhaft deaktiviert werden. Einige Modelle verfügen überhaupt nicht über eine Aus-Knopf-Option, sodass Fahrer teils auf Nachrüstungen oder Softwarelösungen zurückgreifen, was wiederum Garantie- und Rechtsfragen bei der Emissionskonformität aufwirft. Vor diesem Hintergrund hat EPA-Administrator Lee Zeldin im sozialen Netzwerk X (ehemals Twitter) die strittige Innovation jüngst als "Climate Participation Trophy" bezeichnet, also als eine Art nur scheinbarer oder symbolischer Beitrag zum Klimaschutz.

Seine Haltung spiegelt den Wunsch wider, ineffektive und unbeliebte Vorgaben zu überdenken und die Umweltpolitik stärker an tatsächlicher Wirkung und Akzeptanz auszurichten. Der Schritt der EPA bedeutet nicht das Verbot von Start-Stopp-Systemen, sondern die Abschaffung der bislang gewährten Kraftstoffverbrauchsgutschriften, die für Hersteller einen wirtschaftlichen Anreiz zur Ausstattung ihrer Modelle mit dieser Technologie darstellen. Der Wegfall dieser Anreize wirft nun die Frage auf, ob sich Automobilhersteller weiterhin verpflichten werden, Start-Stopp-Systeme serienmäßig einzubauen, oder ob sie auf andere Lösungen setzen. Die US-Zulassungsbehörde verfolgt mit dieser Maßnahme eine Entschärfung der regulativen Vorgaben, die unter der vorherigen Regierung stark verschärft worden waren. Seit einiger Zeit sind deregulative Tendenzen im Umwelt- und Klimabereich zu beobachten, die eine Balance zwischen Umweltschutz, wirtschaftlichen Interessen und Verbraucherakzeptanz zum Ziel haben.

Aus Sicht der EPA scheint Start-Stopp nicht mehr das geeignete Instrument zu sein, um diese Balance zu wahren. Industrievertreter wie die Alliance for Automotive Innovation haben bislang keine abschließende Stellungnahme abgegeben, was die Automobilbranche vor Herausforderungen stellt. Die Hersteller müssen nun ihre Produktstrategien neu bewerten. Möglicherweise werden Innovationen in anderen Bereichen wie Elektromobilität, Hybridantriebe oder verbesserte Verbrennungstechniken an Bedeutung gewinnen. In jedem Fall zeigt die Diskussion um Start-Stopp-Systeme exemplarisch, wie komplex der Weg zum klimafreundlichen Verkehr ist.

Die deutsche Automobilindustrie und Fahrzeugnutzer beobachten die Situation aufmerksam. Start-Stopp-Systeme sind auch hierzulande weit verbreitet und Teil vieler Fahrzeuge zur Reduzierung von Verbrauch und Emissionen. Die amerikanische Debatte könnte Impulse geben, die tatsächliche Umweltperformance sowie den Nutzerkomfort stärker in den Mittelpunkt zu rücken und technologische Lösungen kritisch zu hinterfragen. Letztlich verdeutlicht die Entscheidung der EPA, dass Umweltschutztechnologien nicht nur technisch wirksam, sondern auch von den Nutzern akzeptiert und praktikabel sein müssen, um langfristig erfolgreich zu sein. Nur wenn bewährte Umweltschutzmaßnahmen mit den Erwartungen der Verbraucher in Einklang stehen, können sie breite Akzeptanz finden und wirklich zum Klimaschutz beitragen.

Abschließend bleibt abzuwarten, wie sich die Automobilindustrie in den kommenden Jahren auf diese veränderten Rahmenbedingungen einstellt. Bereits jetzt zeigt sich, dass die Herausforderungen beim Klimaschutz im Verkehr vielfältig sind und technologische Lösungen einer ständigen Überprüfung und Anpassung bedürfen. Die Debatte um Start-Stopp-Systeme steht symbolisch für den Wandel einer Branche, die sich zunehmend vom reinen Emissionsfokus hin zu einem ganzheitlichen Verständnis von Nachhaltigkeit und Fahrkomfort bewegt.