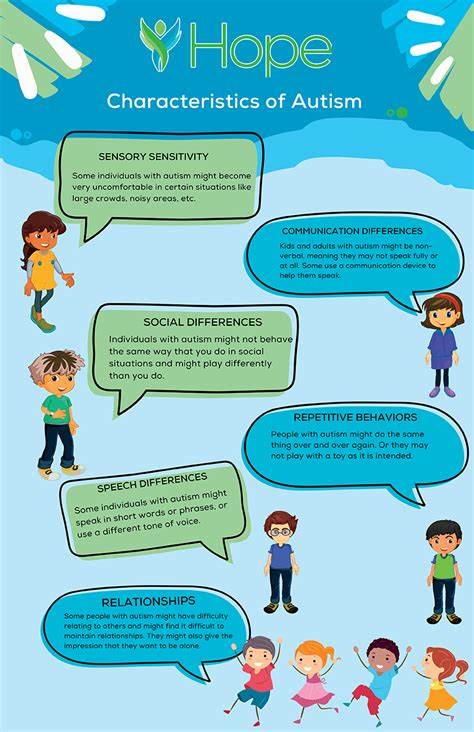

In der heutigen Bildungs- und Forschungsgesellschaft gewinnt das Verständnis darüber, wie verschiedene Persönlichkeitsmerkmale Lernprozesse beeinflussen, zunehmend an Bedeutung. Ein überraschender Aspekt in diesem Kontext ist die Rolle autistischer Eigenschaften – Merkmale, die typischerweise mit dem Autismus-Spektrum in Verbindung gebracht werden, aber auch in vielen Menschen ohne formale Diagnose in unterschiedlichem Ausmaß vorhanden sind. Neueste Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Menschen, die mehr solche autistischen Eigenschaften besitzen, möglicherweise besser darin sind, aus negativen Rückmeldungen zu lernen und somit auch in schwierigen Situationen ihre Lernfähigkeit bewahren können. Dies könnte weitreichende Folgen für Bildung, Arbeitswelt und persönliche Entwicklung haben. Doch was steckt genau hinter dieser Erkenntnis? Und wie könnte dieses Wissen praktisch nutzbar gemacht werden? Eine bahnbrechende Studie aus China, durchgeführt von einem Forschungsteam der Shanghai Normal University, hat den Zusammenhang zwischen autistischen Eigenschaften und der Fähigkeit, trotz negativer Rückmeldungen effektiv zu lernen, untersucht.

Auf Basis des sogenannten Autism-Spectrum Quotient (AQ) wurden Studierende in Gruppen mit hohen und geringen autistischen Merkmalen eingeteilt, ohne dass die Teilnehmenden eine offizielle Autismusspektrumstörung diagnostiziert hatten. Die Aufgabe bestand darin, unbekannte koreanische Wörter mit chinesischen Übersetzungen zu erlernen, wobei die Rückmeldung über den Lernfortschritt entweder positiv (z. B. ein lachendes Gesicht oder ein Symbol für Erfolg) oder negativ (z. B.

ein trauriges Gesicht oder ein Symbol für Fehler) erfolgte. Erstaunlicherweise zeigten die Probanden mit ausgeprägteren autistischen Merkmalen keine signifikanten Unterschiede in ihrer Lernleistung, egal ob sie mit positiver oder negativer Rückmeldung konfrontiert waren. Im Gegensatz dazu lernten Personen mit weniger autistischen Eigenschaften wesentlich besser bei positivem Feedback, während ihnen negative Rückmeldungen oft schadeten und ihr Engagement sowie die Lernmotivation beeinträchtigten. Diese Beobachtung verweist auf eine erhöhte Resilienz – also Widerstandskraft – gegenüber Misserfolg bei Menschen mit höheren autistischen Merkmalen. Die Erklärung für dieses Phänomen liegt möglicherweise im unterschiedlichen Umgang mit sozialem und emotionalem Feedback.

Während viele Menschen negative Rückmeldungen stark auf ihre Selbstwahrnehmung und ihr emotionales Wohlbefinden auswirken lassen, wirkt dies bei Personen mit autistischen Eigenschaften möglicherweise weniger bedrohlich. Hier könnten Besonderheiten in der Funktionsweise des Belohnungssystems im Gehirn eine Rolle spielen, die dazu führen, dass negative Kritik oder Fehler nicht auf die gleiche Weise als emotional belastend wahrgenommen werden wie bei anderen. Dadurch bleibt die intrinsische Motivation, also der innere Antrieb zum Lernen, besser erhalten. Dieses Ergebnis hat eine große praktische Relevanz. In schulischen und beruflichen Kontexten macht es oft den Unterschied, wie mit Fehlern umgegangen wird: Werden Fehler als Lernchance angesehen oder führen sie zu Frustration und Aufgabe? Wer unter Stress und Angst vor Misserfolgen leidet, neigt eher dazu, sich zurückzuziehen und langfristig weniger zu lernen.

Demgegenüber könnten autistische Eigenschaften wie eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber negativem Feedback ein natürlicher Schutzmechanismus sein, der es ermöglicht, auch bei Rückschlägen am Ball zu bleiben und sich kontinuierlich zu verbessern. Die Forschung wirft zudem wichtige Fragen zum Thema Neurodiversität auf. Menschen mit autistischen Eigenschaften bringen demnach einzigartige Stärken mit, die in vielen Lebensbereichen wertvoll sein können. Besonders in Lernumgebungen, die häufig durch Leistungsdruck und Angst vor Fehlern geprägt sind, könnte ein besseres Verständnis dieser Stärken dazu beitragen, inklusive Lernkonzepte zu entwickeln. Solche Konzepte sollten weniger auf das Vermeiden von Fehlern fokussieren, sondern ein Umfeld schaffen, das ausprobieren, scheitern und daraus lernen unterstützt.

So könnten dann nicht nur Personen mit autistischen Eigenschaften profitieren, sondern alle Lernenden. Ein weiterer Aspekt betrifft die Gestaltung von Feedback. Wenn positive Rückmeldung nicht immer die einzige oder beste Lernmotivation ist, sollten Pädagoginnen und Pädagogen ebenso reflektieren, wie sie konstruktives Feedback geben, ohne dabei die emotionale Stabilität der Lernenden zu gefährden. Die Erkenntnis, dass gewisse Menschen weniger empfindlich auf negative Rückmeldungen reagieren und dadurch langfristig erfolgreicher lernen könnten, öffnet den Blick für differenzierte Ansätze im Bildungsmanagement. Es ist vorstellbar, dass maßgeschneiderte Lernprogramme, die individuelle Unterschiede in der Verarbeitung von Erfolg und Misserfolg berücksichtigen, nachhaltig bessere Lernergebnisse erzielen.

Natürlich sind die Ergebnisse bislang vor allem auf Studierende chinesischer Herkunft beschränkt, die sich in einem eher engen Altersspektrum bewegen. Für eine umfassende Validierung und Übertragbarkeit der Erkenntnisse auf die allgemeine Bevölkerung oder Menschen mit einer formellen Autismusdiagnose bedarf es weiterer Untersuchungen. Trotzdem liefern diese Studien spannende Hinweise darauf, dass autistische Eigenschaften in vielerlei Hinsicht auch als besondere Kompetenzen betrachtet werden können. Ein Umdenken in der Gesellschaft und Bildungspraxis hin zu einer stärkeren Akzeptanz und Förderung von neurodiversen Potenzialen wäre wünschenswert. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass autistische Merkmale nicht nur Herausforderungen mit sich bringen, sondern auch Ressourcen für das Lernen unter schwierigen Bedingungen darstellen.

![Building a NoGIL Load Balancer in Python in 30 minutes [video]](/images/9EE88C35-FB86-46E6-9D48-DAB743D7F155)